国六关于用监测频率IUPR解决方案

描述

在新近出台的轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段,即国六)征求意见稿中,除了相关尾气排放及蒸发排放限值加严外,OBD部分的要求由国五参照EOBD转向要求更为严格的美国加州CARB的OBDII,其中,在用监测频率IUPR,相对国五,要求更加严格而具体,具体体现在:

1)相关监测的在用监测频率IUPR比率限值相比国五阶段的过渡值0.1提高到正常值,如对一般诊断,为0.336;

2)对相关特殊IUPR分母增加条件进行了更加详细的规定。

在用监测频率IUPR究竟为何物?要求加严会带来哪些作用和影响?听小编慢慢道来。

IUPR要求的由来

IUPR,英文全称:In-UsePerformanceRatio,是EOBD(欧盟法规中OBD要求)的叫法,在CARB OBDII(美国加州排放法规中OBD要求)中叫IUMPR(In-Use Monitor Performance Ratio),是指在用车相关OBD监测功能的监测频率。IUPR要求最早由CARB在OBDII update中定义,并要求2004MY以后的车型具备该功能。欧盟对其进行了相应的适应性简化后在欧五/六法规(692/2008)中也引入了IUPR要求,要求欧五+以后车型应具备该功能。国五法规延续参照欧盟法规,因此,当前国五法规对IUPR的要求与欧五+相同。

IUPR要求是什么?IUPR要求实际上是OBD监测功能监测条件要求的一部分,监测条件是指对特定监测功能要求在什么条件下进行监测,监测条件越宽松,该监测功能越容易进行,对应故障的检测就越及时,但诊断的可靠性会相应下降;反之亦然。由于OBD法规的本质目的是在用户正常的车辆使用过程中检测与排放相关的故障,以实现故障的及时维修,维持车辆正常的排放状态,从而降低整体在用车排放水平,因此,OBD法规在对监测功能监测条件的要求上非常注重真实使用环境下对故障的检测。

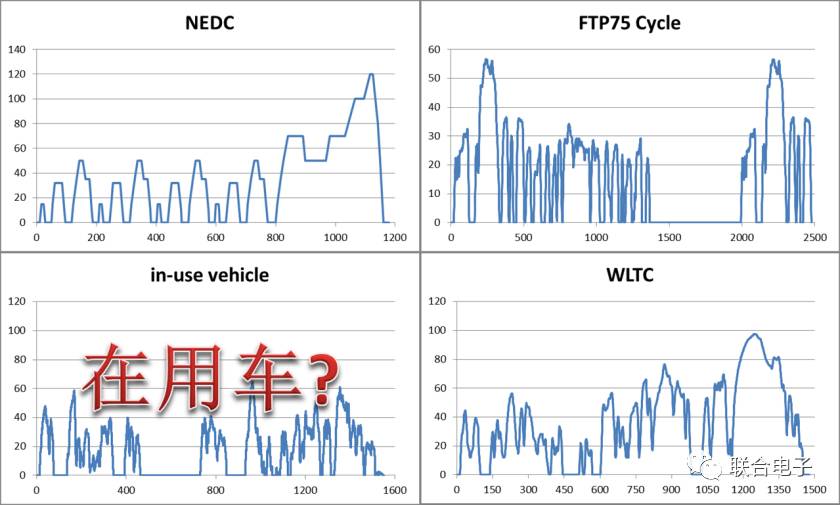

在没有IUPR要求之前,权力机关对监测条件的要求是监测功能应该能够排放循环中进行,这是因为,权力机关认为排放法规中定义的排放循环能够代表本地区普遍的车辆运行工况条件,如:美国的FTP75循环、欧洲的NEDC循环。如果能够在排放循环中检测出故障,则一般情况下,在用户真实的使用环境中也能检测出故障。然而,权力机关发现由于明确了测试循环,整车厂在定义监测条件时会将其过分限定在排放循环的工况,导致监测功能尽管能够在排放循环中进行,而在用户实际使用过程中监测条件却难以满足,背离了在实际使用过程中检测故障这一OBD法规的本质目的。

排放循环工况对在用车运行工况的代表性

为避免上述问题,权力机关除了要求监测条件能够确保监测功能在排放循环中能够进行外,还要求监测条件能够保证监测功能在用户真实的使用环境下有一定的监测频率,这就是IUPR要求,因此,IUPR要求被设计为故障检测及时性的指标。监测功能的IUPR比率越高,则代表该监测功能在用户真实的使用环境下对故障的检测越及时;反之,则说明该监测功能越难在用户真实的使用环境下检测出存在的故障。

IUPR的定义

为了确保在用监测频率IUPR能够反映故障检测的及时性,权力机关对其进行了详尽且明确的定义。

对某监测功能而言,IUPR比率为一个分子计数器和一个分母计数器的比值。

分子计数器的定义

分子计数器的定义对体现IUPR反映故障检测及时性至关重要,它应该计量具备检测出故障的驾驶循环的数量。

在国六法规中有一个严谨的定义:分子计数器用于测量车辆的运行经历该监测功能检测出故障所需的全部条件满足的驾驶循环的次数。注意这里说的是条件满足,而不是完成监测。这是因为,对于某些监测功能而言,在无故障情况下,判定部件正常相对容易,因而较容易完成监测,而在有故障情况下,检测出故障相对困难,因此,如果以完成监测作为分子计数器增加的条件,会造成IUPR比率高的监测功能不一定能够相对及时地检测出故障,IUPR不能正确反映故障检测的及时性。如果对上述“检测出故障所需的全部条件满足”换个说法的话,那就是分子计数器只有在监测功能能够对可能的故障做出故障判定时才能增加,而在此之前增加是不符合法规对分子计数器的要求,都有可能造成IUPR比率的虚高,是权力机关所不能接受的。

正常判定条件与故障判定条件

在国六法规中,参照OBDII的规定对分子计数器增加条件进行了更加明确的规定:

特别强调了通过合格判定所必须的全部条件满足并不能充分满足分子计数器增加的条件。

对需要多阶段或多事件才能作出故障判定的监测,也包含每个阶段或每个事件进行所必须条件的满足。

对采用介入式操作的监测,介入式操作发生和进行所必须的条件也应满足。

对要求在“正常工作”下进行的监测,如二次空气系统监测,应在其“正常工作”,即催化器加热条件下,而非后续的介入式操作条件下增加分子计数器。

对监测结果可能出现在“灰色区域”及其他存在不能做出明确故障判断的监测,分子计数器的增加方案应在原则上符合不能做出明确故障判断之前不增加。

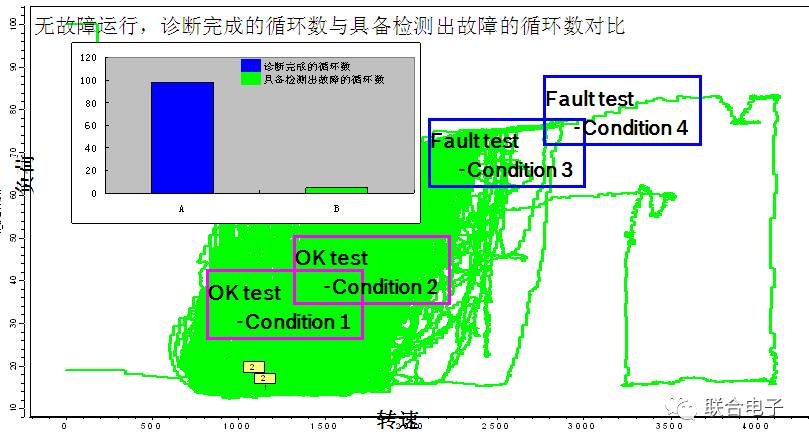

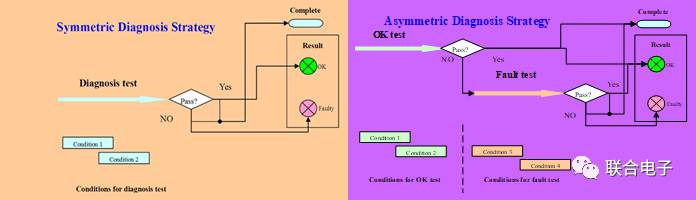

为确保分子计数器的增加严格符合法规的要求,联合电子EMS系统中将监测功能区分为对称性诊断和非对称性诊断,以监测完成时是否具有明确故障判断的依据。对对称性诊断,当监测完成时,无论是否存在故障,监测功能都能给出故障或非故障的明确判断,因此,监测完成的条件满足等于分子计数器增加的条件满足;对非对称性诊断,在无故障情况下,监测完成时,监测功能只能给出无故障的判断,而此时经历的运行条件不能保证在有故障情况下,监测功能给出明确的有故障的判断,因此,监测完成的条件满足不等于分子计数器增加的条件满足。为此,需要对非对称诊断建立分子计数器增加的Z模型,通过虚拟有故障情况下监测功能的运行,确保分子计数器的增加严格符合法规的定义。

对称性诊断与非对称性诊断

分母计数器的定义

分母计数器用于对满足基本条件的驾驶循环进行计数。对于一般监测功能,分母计数器应在以下条件(通用分母增长条件)满足时增加:

海拔高度低于2440米,环境温度大于等于-7℃时,发动机启动后累计工作时间不少于600秒。

海拔低于2440米、环境温度大于等于-7℃时,车速大于等于40km/h的累积运行时间大于等于300秒。

海拔高度低于2440米,环境温度大于等于-7℃时,车辆持续怠速运行时间大于等于30秒。

对于某些仅在特殊条件工作的部件的监测功能,分母计数器的增加,还需满足相关额外的条件:

对二次空气系统,还应满足二次空气系统累积激活时间大于等于10秒的条件。

对蒸发系统诊断以及综合部件及发动机冷却系统的相关温度传感器合理性诊断,还应满足冷起动条件:

在4℃~35℃的环境温度下,启动后累积运行时间大于600秒。

发动机启动时冷却液温度在4℃~35℃之间,且不高于环境温度7℃。

对某些执行部件的功能诊断,如VVT等,还应满足执行部件被指令激活2次,每次大于2秒或累积激活时间大于等于10秒的条件。

对混合动力车辆,应以推进系统激活来替代上述的发动机启动的条件,且还需增加发动机运行时间大于等于10秒的条件。

对高负荷脱附管路监测,分母计数器增加条件类比执行部件的功能诊断,要求在高负荷脱附条件满足2次且每次大于2秒或者累积高负荷脱附条件满足的时间大于等于10秒。对高负荷脱附的条件定义为进气歧管压力高于环境压力7kpa。

IUPR的跟踪和报告

OBD法规要求原则上对所有的非连续性监测功能都要进行IUPR的跟踪,都要求符合IUPR限值要求,但仅对主要的监测功能要求通用扫描工具输出,即IUPR的报告(报告分子、分母及比率),如:催化器、前氧传感器、蒸发系统(泄漏监测)、EGR/VVT、二次空气系统、颗粒捕集器、后氧传感器等,对柴油机,还要求报告NOx后处理系统、增压压力控制系统等。

如果需要IUPR报告的部件具有多个监测功能,则应该对这些监测功能分别跟踪IUPR,但仅报告比率最小的监测功能的IUPR值。

这样整车厂和权力机关可以方便地通过通用扫描工具获取主要部件监测的IUPR数据。

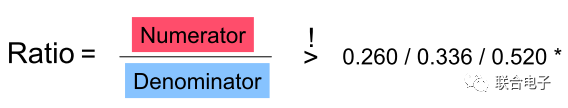

IUPR限值及判定标准

OBDII以及欧六的IUPR比率限值大体分为三类:

冷启动相关监测,IUPR比率限值0.26;

蒸发系统监测(泄漏监测除外),IUPR比率限值0.52;

其他一般监测,IUPR比率限值0.336。

欧五+以及参照EOBD的国五,采用了过渡限值:0.1。国六法规中,对国五中已有的相关监测项,如催化器监测、前后氧传感器监测、EGR/VVT等,IUPR比率限值由过渡限值0.1提高到最终限值0.336,体现法规对故障检测及时性更高的要求;而对新增监测项,IUPR比率限值采用过渡限值0.1或放松的限值,如对蒸发系统1mm泄漏监测,规定了0.26的放松限值,这也体现了主管部门考虑国内实际情况,使得制造厂能够有机会积累国内市场环境经验,为以后更高的要求打下良好基础。

在用监测比率IUPR比率限值比较

由于IUPR是一个统计意义上的法规要求,因此,任何单一车辆的IUPR值超过或低于限值,都不代表车型或车型系族符合或不符合法规要求。评判特定监测功能是否符合IUPR限值要求,应在按照相关标准对在用车进行抽样数据采集基础上,按照以下标准来对进行判断(两者都应满足):

抽样车该监测功能IUPR的平均值大于等于适用限值;

超过50%的抽样车该监测功能IUPR大于等于适用限值。

结束语

在用监测频率IUPR体现了特定车型或系族OBD监测功能故障检测的及时性,但同时它又是一个统计意义上的指标,是对一个车型或系族市场上在用车整体情况的体现,任何单一车辆或不具代表性的局部市场上的IUPR数据都不说明任何问题。对特定监测而言,在市场上在用车IUPR比率表现,除了与车型自身的因素,如:车型分类(轿车、微面、SUV、MPV等)、变速箱形式(MT、AT、CVT、DCT等)等有关外,还强烈地受目标市场用户的使用环境,如道路条件、交通状态、驾驶员驾驶习惯以及气候海拔等众多因素的影响,因此,满足IUPR的相关法规要求,需要EMS供应商与制造厂的共同努力,一方面,EMS供应商在监测策略设计、监测功能开发、监测功能匹配和验证中,应充分考虑监测功能的鲁棒性,以保证监测功能能够在相对宽泛的条件下实现可靠的诊断;另一方面,制造厂应针对目标市场,组织进行强化的IUPR车队验证试验,以验证各监测项对IUPR要求的满足,发现潜在的不符合性风险。在验证试验中,应充分考虑真实环境下一般用户的实际驾驶情况,特别要杜绝背离用户实际使用情况的简单的里程累积,以免验证试验结果与将来市场整体表现出现严重偏差,使得验证试验失去意义。

-

立体智慧仓储解决方案.#云计算学习电子知识 2022-10-06

-

急求室内环境监测技术解决方案!!!!!(大虾们给力啊2011-12-12 0

-

转: 飞思卡尔胎压监测解决方案2016-08-04 0

-

活动与健康监测器解决方案2018-04-17 0

-

AMEYA360设计方案丨胎压监测系统解决方案2018-11-15 0

-

设计实例:心率监测和测量的集成AFE解决方案2019-01-16 0

-

使用分立元件的功放监测与控制解决方案讨论2019-06-17 0

-

超低功光学心率监测解决方案2019-07-15 0

-

便携式电能质量监测装置解决方案2020-07-09 0

-

国微云全面推出TWS耳机压感解决方案2020-09-17 0

-

适用于患者监测系统的解决方案2021-02-26 0

-

请问国网单相表解决方案有什么优势?2021-04-15 0

-

国五OBD(IUPR和NOx监测)认证-试验程序2013102016-08-05 1367

-

安科瑞光伏逆变器监测解决方案2023-03-03 206

-

基于振弦式轴力计和采集仪的安全监测解决方案2023-11-28 233

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !