三种最常见的接线端子类型:PCB安装,隔离带和馈通

描述

尽管设计简单,但为您的应用选择正确的端子块可能会稍微复杂一些。端子块,也称为螺丝端子,端子连接器或连接端子,用于安全可靠地连接多条电线。它们为工程师提供了在各种应用中的半永久连接。了解正确的关键电气和机械性能以及常见类型的接线端子的不同安全等级,对于正确选择是至关重要的。

流行的设计

让我们分解三种最常见的接线端子类型:PCB安装,隔离带和馈通。

PCB安装端子块:

- 也称为线对板接线端子或欧式接线端子

- 安装方式:直接焊接到PCB上

- 配置:单行,双行和多行

- 使用方法:将裸线插入模块,然后将夹子牢固地固定在外壳中

隔离带:

- 用于需要振动的场合

- 安装方式:拧紧式端子,用于容纳裸线或端接线

- 配置:单行,双行和多行

- 使用方法:插入电线并拧紧螺丝

直通型接线端子:

- 用于创建线对线连接

- 配置:单行,双行和多行

- 使用方法:将两根分开的电线插入外壳的相对两侧以连接在一起

电气规格

选择端子块时要考虑的最重要的规格是其电流额定值。应考虑的三个特定区域是端子的电导率,横截面积和相应的温升。如果接线端子在高电流下运行,则可能会过热并损坏连接-带来严重的安全隐患。一个好的经验法则是选择一个额定电流至少为系统预期最大电流的150%的接线端子。

额定电压也应大于最大系统电压。考虑这一点时,必须考虑电涌,以防止损坏连接。额定电压是接线盒外壳的绝缘强度和间距的函数。

极数是要考虑的下一点。考虑一下端子排中将容纳多少个单独的电路。通常,范围可以从单极到一个区块中的24个极点。

间距是相邻两极之间的中心距离。这些通常以2.54毫米至10毫米之间的各种距离出现。在考虑爬电,电压/电流和间隙等因素时,间距由接线盒的整体额定值确定。

接线端子通常会接受各种尺寸的电线。这些以北美的美国线规(AWG)为单位指定。但是,在欧洲,电线尺寸表示为以平方毫米为单位的截面积,因此确保正确进行转换非常重要。线规单位越小,线径越大。工程师还应考虑电线的类型。推入式接线端子通常用于单芯电线,而螺丝端子则更适合用于多芯或多芯电线。

机械规格

还应考虑机械因素,因为这些因素会影响接线盒的尺寸,方向和设计连接的可及性。

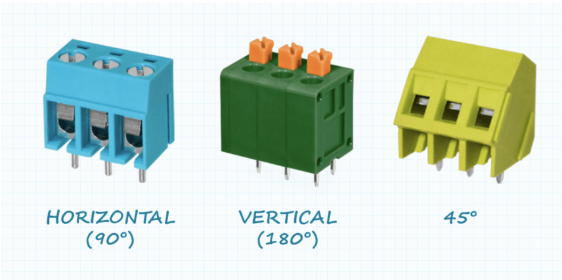

接线端子可以水平,垂直或以45°角的几种方式布置(图1)。如果使用水平和垂直方向,则还需要指定该角度是90°还是180°。最合适的方向将取决于哪种端子台可提供最佳的可及性,以及哪种端子台适合于电路板空间。

图1:常见的接线端子方向

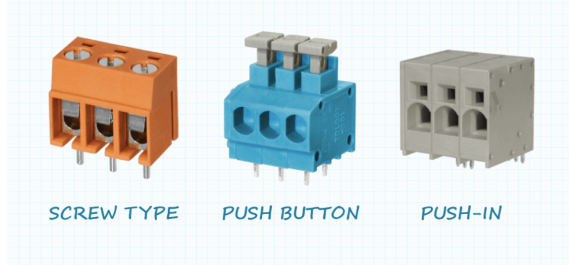

有三种将电线固定在接线盒中的典型方法:螺钉式接线端子,按钮式或推入式(图2)。每个对象在使用方面都有优缺点,在选择设计中要使用哪个对象时应加以考虑。

图2:常用的电线固定方法

下表简要概述了这些内容:

| 类型 | 方法 | 优点 | 缺点 |

| 螺丝端子 | 通过固定螺丝将电线夹紧在适当的位置 | 坚固可靠 容易断开 | 接线最耗时 |

| 按键式 | 一个按钮可打开一个弹簧夹,一旦电线就位,便会释放该夹 | 快速接线;耐振动和冲击 | 接线有点耗时 |

| 推入式 | 电线直接插入模块中,激活弹簧夹将其锁定到位 | 快速接线;适用于恶劣环境 | 难以重新布线;很难确定是否已经建立了良好的联系;不如其他替代品安全 |

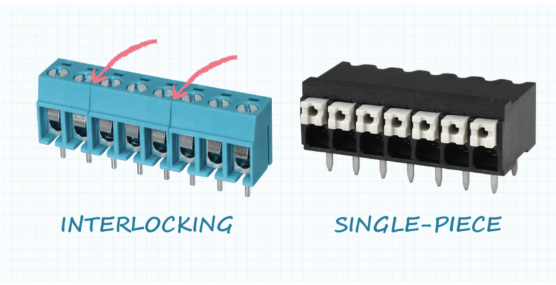

互锁接线端子,通常制造为两极或三极版本,通过允许将多个零件扣在一起来组合不同的极数,从而为设计人员提供了灵活性。它们还提供了组合不同颜色模块的选项,可以用作接线的可视指南。另一方面,当不需要这种灵活性时,或者在刚性和坚固性很重要的应用中,例如在电流更高或温度更高的设计中,单件式模块可能会更适合(图3)。

图3:互锁模块与单件模块

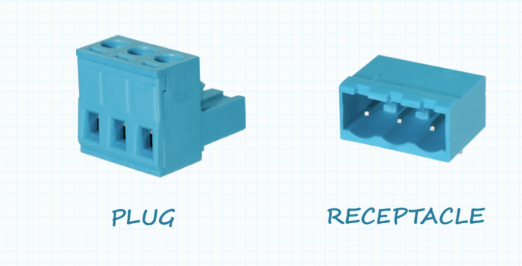

对于需要频繁连接和断开主连接的设计,可插拔端子块提供了一种解决方案。通过将电线插入模块化插头中,然后连接至PCB上的插座来进行操作,从而可以在断开连接时卸下整个插头而无需处理单个电线。

图4:可插拔接线端子的示例

安全等级

查看端子排的数据表时,您可能会看到UL或IEC安全标准-有时还会看到两者。每种标准的额定值将给出不同的值,因此确保您了解系统的总体安全要求以确保所选端子块的电源符合性非常重要。

最后,值得考虑接线盒的外壳或按钮应该是什么颜色。在复杂的系统中使用自定义的颜色可以使工程师一目了然地识别一种应用中使用的不同类型的端子块,从而更轻松地在现场诊断连接点。

结论

尽管接线盒的设计相对简单,但它具有各种形状和尺寸。通过了解本文列出的注意事项,并了解不同类型的端子块的优缺点,工程师可以确保他们为这项工作选择正确的解决方案。CUI设备提供了具有多种颜色选择的多种端子块,以及各种电气和机械规格,有助于简化选择过程。

CUI Devices应用工程师Ryan Smoot

编辑:hfy

-

protel *** 一个库安装了三种类型的,怎么回事?2012-11-28 0

-

几种固定接线端子的分类2017-04-18 0

-

我国PCB接线端子的市场发展空间有待提升吗?2018-11-29 0

-

接线端子设计和触摸屏安装设计是什么2019-04-27 0

-

常见端子块类型/关键电气/机械考虑因素2021-01-11 0

-

三种常见的PCB错误是什么2021-03-12 0

-

pcb接线端子类型2019-04-28 4328

-

什么是PCB接线端子 PCB接线端子如何选型?2021-07-21 6250

-

PCB接线端子 pcb接线端子有哪几种2021-07-21 12430

-

pcb接线端子怎么接线2021-08-18 13747

-

pcb接线端子类型有哪些2021-08-22 8874

-

开关电源最常见的三种结构2022-03-11 5969

-

接线端子类型介绍2022-11-24 3134

-

常见的接线端子类型有哪些?2023-02-14 2035

-

电池端子的类型/特点/故障的症状2023-05-23 1914

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !