探究车企为什么要建设快充网络?

描述

引言

前几日我的一位朋友给我一篇命题作文,就是他要全力以赴的领域,为什么车企要进入快充网络的建设。这里的疑问点有几个:

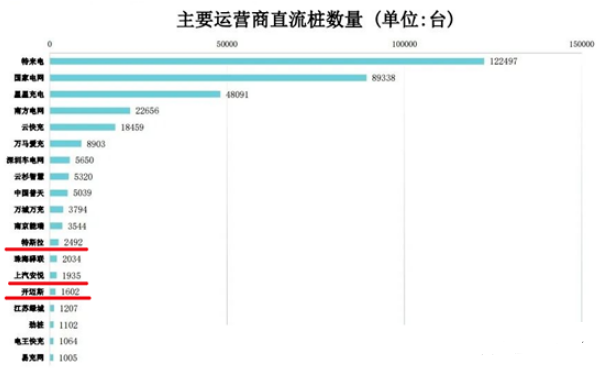

1)现在车企自筹的直流快充桩,排前3的为特斯拉2492(累计31万kW)、上汽安悦1935(功率累计为21万kW)和大众的开迈斯1602台(功率累计为20万kW),和特来电、国家电网按照近10万级别的量差异巨大,另外由于网点数量的差异运营网络的效率也是有差异的

2)直流充电桩需要好的区域的土地(停车位),电网端的功率负荷一系列的要素,要把这些要素再走一遍,车企短期内付出的资金,投入产出比是不划算;如果和TOP3的运营商去租用,长期价值是存疑的

图1 2021年2月份现有充电运营商直流桩数量

01直流充电网络有什么用?

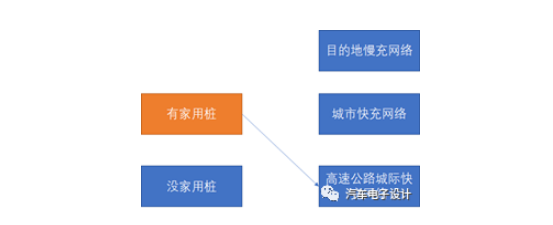

从之前的很多观念来看,买纯电动的基础就是有家用充电桩,根据现有的实际情况来看,实际带电量在65kwh以上续航在500公里左右,一旦拥有家用桩,这类消费者其实在城市内是不需要直流快充网络的。 从逻辑上来看,家用充电是最最便捷的,所有的纯电动车主目前能摆脱日常通勤使用过程中的补能问题,在家充8个小时,按照6kW的平均功率来算,在48kWh左右。所以有了家用桩的消费者,对于快充的需求只有高速公路和异地的快充网络,这个使用的频度就相对比较低了。在过去的很长一段时间里面,国家费了很大的力气来推进这个事情,目前的瓶颈也很清楚。

图2 家用桩是普及的核心关键

在2005年之前的小区,如果都是地面的,很难推进物业来装;2005-2015年,在一定的范围内,根据用电容量估计可以安装30个左右(3-6kW,平均按5kW来算,150kW的用电容量)这就到顶了。

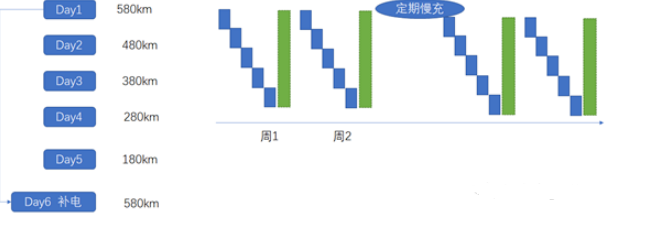

也就是说,实际未来的用户增长,都是按照我现在在市区住的情况 我上次和烟烟实际去快充点尝试过,在剩下100km的续航下,充电的实际实际大概在30分钟左右,补充到90%的500公里左右。从维护性的角度可以,通过一周1-2次快充的模式来满足需求,这种在城市老社区里面肯定会成为主流。随着部分次新的小区停车场的电力载荷也用完了,这种模式将会成为纯电车主的必然选择。

备注:这种补电模式的最大弊端,是冬天续航打折,充电速度打折,必然引发快充的体验很差,实际的使用体验很差

图3 行车在外充电地图的选择

所以我觉得,目前大众和特斯拉在中国要做的事情,核心就是要开拓客户群体。我们可以看到这两家车企的核心特点有几个:

1)为未来增加了非常大的产能,都是初期50万起,未来展望100万和200万的规模

2)整个电动汽车的上量计划,其实和国家推动小区建家用桩是没有关系的,建不建,这个产能扩展的规模和速度不能变化

在这两个刚性的约束条件下,这两家有志愿在中国市场大展BEV宏图的企业必然选择就是大规模建设快充网络,按照间隔1-2公里的幅度,在电动汽车使用的区隔,来部署快充网络。我们可以看到这两家的快充网络的设置,是可以布置临时性储能系统的,也就是说在充电频度不高的条件下,可以和功率负荷解耦,只要找到地方布置下去快充充电设施即可。 两家都等不了家用桩Ready

02换电和充电的兼容发展

对比一张图,是18日R标发布的

1)充电:慢充这个,我们其实都了解了,最核心的还是在家让消费者自己搞定;在社区里面推进共享,最大的挑战车位怎么停,在市区里面都是保安在协调,为了充电搞来搞去真是很费心的。想要有好的体验,对于我们这些小区没有充电桩的车主来说,只有车企自己的充电网络,给地锁给预定,给免费停车。这个是后续抓住最大规模潜在用户刚性的手段,你不做,自然其他人都会做。

2)换电:换电的故事,对于一家车企是有吸引力的。建立电池的大池子,让电池的使用程度均等,投资建设快换站的投入其实和快充也是相当的,还能支持车电分离和可升级的模式。但是对于多家车企来说,这些就匹配不上。我们能看到后续快充的潜力,是车企的网络可以合并和整合,毕竟这些多是通用的。但是对于目前多家车企的局面来看,换电是很难去统一的。也就是说,搞换电,loser的所有资产清零。搞充电,最不济所有的投入是可以延续和整合的。即使是特斯拉的奇怪插口,也可以使用转换器来进行统一的,其他人家的网络,如果运营部下去,是可以收购和整合的。

图4 R标之前的能源补给发布

小结:我觉得建设快充网络,是车企对于自身产能规划的长期考虑,如果停留在10万左右,其实建设与否不重要。但是各家都是规划30-50万,甚至更往上的时候,在核心区域如果不建设自身的网络,在获取客户方面是非常有劣势的。特别是当大众和特斯拉把快充网络的规模和网格继续细分下去,对消费者心理有个量变到质变的过程。

从2021年开始,A级以上BEV竞争的加速了,有点要在终端拉出来王者了,可能很快TOP3占据核心区域的50%市场,到时候形成非常强的马太效应

编辑:jq

- 相关推荐

- 上汽

- 特斯拉

- 纯电动汽车(BEV)

- 大众汽车

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !