5000亿IoT设备集成5G技术!中国工程院院士邬贺铨畅谈5G发力IoT三大场景

5000亿IoT设备集成5G技术!中国工程院院士邬贺铨畅谈5G发力IoT三大场景

描述

近日,海外媒体报道,思科表示在不久的将来,将有5000亿台物联网设备与5G技术集成。这个数字包括传感器、执行器、扫描仪和医疗设备等。通信大厂爱立信预测,到2022年底,共有5.5亿用户将成为移动宽带最新迭代的一部分。报告进一步显示,未来几年,物联网设备中的5G集成将出现前所未有的增长。亚太地区将成为5G网络增长第二快的枢纽,约占全球用户群的10%。这场革命也将蔓延到工业领域,并促进5G在物联网设备中的采用。

电子发烧友调研显示,鉴于5G网络的高速数据传输,物联网设备可以比4G网络以更高的效率工作。一个完全成熟和演进的5G网络是物联网设备充分发挥潜力的先决条件。有方科技CTO肖悦赏对电子发烧友表示,5G与工业互联网融合应用对传统工业变革升级起到重要作用。两者融合应用已形成一批典型应用场景和重点行业实践,深化融合应用已进入关键期。6月22日,中国工程院院士邬贺铨先生就5G和IoT领域最新融合创新进展,给大家带来详细分析。

5G中速低时延物联网支持四大类应用

邬贺铨院士指出,5G物联网不仅是物联网的一种连接方式,而且5G内生的一些特点赋能物联网升级。特征一是5G开拓了物联网移动、宽带、大连接、低时延应用的新领域。

以5G中速低时延物联网(NR-Light/RedCap)为例,数据率在10-20MHz带宽提供上下行速率50/100Mbps,时延5-10ms,这个技术带宽从100MHz降低到20MHz终端接收天线从2或4减少到1,最大下行调制阶数从256QAM降到64QAM。这种策略就是针对轻量型物联网终端的设置。应用可以支持工业传感器、监控摄像头、可穿戴设备和医疗监控设备。

有方科技CTO肖悦赏对电子发烧友表示,对工业互联网或者行业客户来讲,RedCap是业界最关注的领域之一,这是3GPP为了使5G网络能够赋能大量中低性能物联网场景,专门推出的“低配版”5G。它对芯片的处理能力、复杂度要求不是特别高。这个新标准会拉低门槛,令更多的上游厂家来参与5G芯片的研发和制造。

邬贺铨表示,通过精简的基站和终端,预计成本比常规的5G模组可以降低60~70%,期待能控制在100块到200块左右。院士展示了工人戴上AR眼镜,在检测产品质量,用机器视觉来实现产品质量检测。

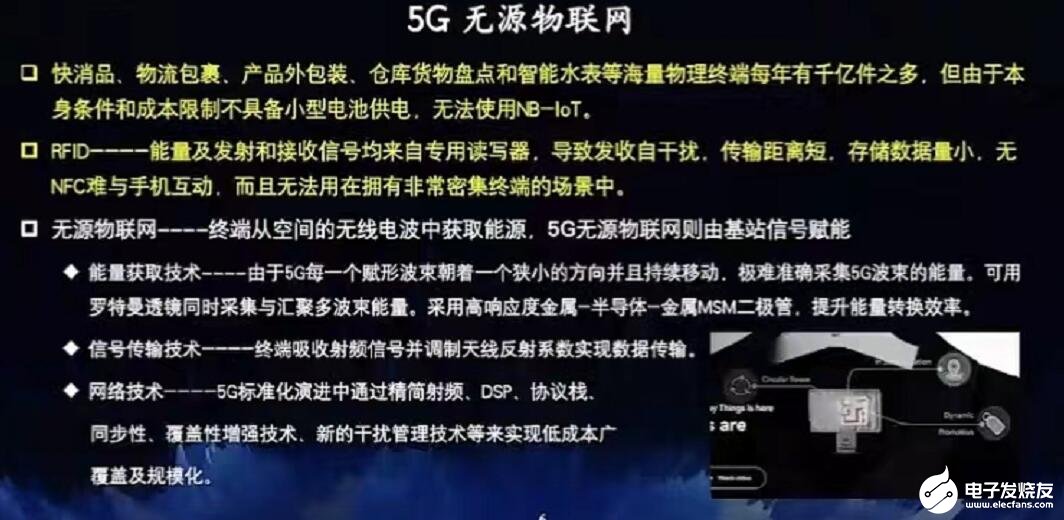

5G基站赋能无源物联网

关于无源物联网,物流包裹、产品外包装、仓库货物盘点和智能水表等海量物理终端每年有千亿件之多,由于本身条件和成本限制不具备小型电池供电,无法使用NB-IoT。无源物联网,主要终端从空间的无线电波中获取能源,5G无源物联网则由基站信号赋能。5G采用波束赋形,每一个波束赋形方向很窄,持续移动,从波束中获取能量有难度。这个领域包括能量获取技术、信号传输技术和网络技术。

2B联动,5G智联网前景看好

邬贺铨院士表示,在5G智联网(AIoT)领域,5G网络高带宽,低时延,它打通了数据采集到决策全过程,将物联网与云计算和人工智能无缝融合;并且人工智能芯片,人工智能操作系统可以直接嵌入5G物联网模块,构成AI+IoT终端,即智联网终端。以多媒体音箱为例,采用AI技术,AI云上能力,可以实现自然语言的理解和自然语言的生成,这就是AI和IoT的一个很好的结合。

在5G和WiFi+IoT技术结合方面,他举出了5G智慧煤矿和遥控塔吊作业的案例,在5G智慧煤矿实际案例中,新元煤矿和中国移动、华为合作,矿山综采面240m巷道布放30-40个4K摄像头,经WiFi汇合以千兆传道5GCPE,遥控井下采掘机。

5G物联网,这是物联网和区块链的结合。相对于一般物联网,增加了物联网P2P的能力,增加物联网的支撑能力。AIoT模块可以嵌入区块链能力,保障设备接入认证与控制授权安全。可以一致性检查加密交易以及智能合约等等,支持与区块链有关应用。从物联网到智联网到信联网,从万物互联、万物智联到万物信联。

家庭摄像头、智能路灯等,物联网的终端很容易被劫持,并且成为拒绝服务攻击的跳板。“我们需要升级物联网的网关,让它能够发现并禁止被劫持的IoT终端来访问目标的服务器,而多个物联网网关之间的安全性,则需要通过区块链的链接来保证的。车联网中,智能汽车需要收集并共享数据,以保障自动驾驶。区块链技术可以避免集中式管理架构中单点的故障,也可免去驾驶员对数据被控的担心。另外通过智能合约可以解决路车协同当中,路边单元的数据授权的安全访问。”邬贺铨院士分析说。

最后,邬贺铨院士总结说:一、5G缺省采用IPv6和内置的网络安全能力以及与MEC(边缘计算)的结合,提供对时延、可靠性敏感的物联网应用的支持;二、5G+IPv6+MEC将加固物联网的安全,助力解决IoT终端对网络安全防御能力薄弱的问题;三、5G物联网具有云网边端融合的特点,围绕5G+边缘云平台可聚合物理产品与应用,可以解决传统物联网产品类型多难以规模化以及物联网企业小而散难成集群的问题。

本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。微信号zy1052625525。需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。

-

5G是什么?5G到底什么时候来?2016-06-14 0

-

5G为什么叫5G?2018-01-20 0

-

FPS应用:5G测试解决方案2018-01-31 0

-

掘金超万亿5G市场,中国芯企业上演“一出好戏”2018-08-20 0

-

中国5G海外工程屡屡触礁,5G实力得到肯定2018-08-27 0

-

5G牌照:通讯企业的下一个分水岭2018-11-12 0

-

华为联合中国移动共建5G关键技术验证外场2019-01-13 0

-

5G离我们还有多远?2019-01-13 0

-

5G覆盖试点背景及相关技术介绍2019-06-18 0

-

5G开启半导体投资全新时代2019-07-19 0

-

5G技术,为什么中国能行?2019-08-15 0

-

什么是5G高频关键技术?2019-08-16 0

-

人人都在聊5G,5G真的安全吗?2020-01-02 0

-

5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围2022-04-10 0

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !