“双模”压电门控薄膜晶体管的工作机制

描述

随着物联网(IoT)和“工业4.0”的兴起,利用压电材料制作紧凑、节能的力度传感器吸引了广泛关注。压电电子学已成为一项新的技术前沿,在土木工程结构健康监测以及人机交互界面等领域得到了应用。

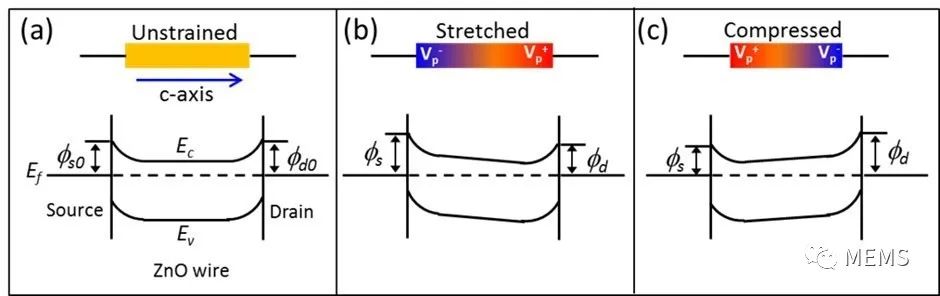

压电式力度传感器,通常由应变诱导的“肖特基势垒高度(SBH)调制”,或由在诱导压电场中重新分配电荷载流子的“压电门控效应”控制。然而,虽然基于SBH的器件已经得到了很好的探索,但基于压电门控的器件仍然相对较少被了解。这限制了压电门控晶体管的制造。

据麦姆斯咨询报道,近期在Nano Energy期刊上发表的一项新研究中,台湾国立成功大学(National Cheng Kung University, NCKU)的研究人员首次报道了一种“双模”压电门控薄膜晶体管(PGTFT),并提供了解释其工作机制的分析模型。这种PGTFT在两种模式(即耗尽和积累)之间表现出了前所未有的工作性能,实现了创纪录的应变灵敏度因数(电流相对变化与机械应变的比率)2780,展现了极高的灵敏度。

“仅依赖压电门控效应的PGTFT,对于开发先进压电器件至关重要。但是,迄今为止报道的大多数PGTFT通过压电场诱发的SBH调制显示出不明显的压电门控效应,并且只能检测一维应变。”该研究的通讯作者刘全璞教授表示。

两端用电极固定在柔性基板上的压电器件的工作机理

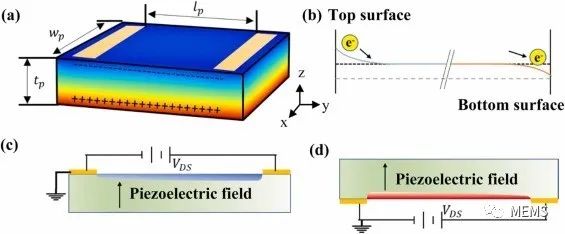

在他们的这项研究中,由于氧化锌(ZnO)的多功能压电和半导体特性,研究人员利用氧化锌来制造这种薄膜晶体管。通过改变制备过程中使用的气体,可以控制ZnO薄膜中的载流子浓度。然后对薄膜进行充分表征,并用于制备两种不同的PGTFT配置。

该研究团队通过对PGTFT施加应变来测试它们的电流-电压特性,并对结果进行分析和数值模拟。此外,他们还探索了改变载流子浓度对PGTFT工作模式的影响,以衡量压电门控效应的影响。

研究小组发现,应变增加会降低顶部PGTFT电极的电流,但会增加底部电极的电流。这是由于电子在力的作用下从顶部运动到底部,在顶部耗尽,在底部形成电子积累。这反过来影响了输出电流,并揭示了压电门控效应和压阻效应的共存,其中压电门控效应占据主导。

此外,该团队通过实验和分析表明,应变灵敏度因数对载流子浓度高度敏感,表现为在他们的设计中创纪录的提高了44%。

刘教授说:“我们提出的分析模型完美地解释了PGTFT的工作原理,实验和模拟结果一致。这些发现将为多维应变传感PGTFT开发和应用铺平道路。”

这一研究成果有望构建紧凑、经济高效且能耗更低的新型人机交互界面。

-

TFT/LCD结构-摘自《TFT/LCD薄膜晶体管寻址的液晶显示器》2012-09-14 0

-

晶体管电路设计与制作2018-01-15 0

-

《晶体管电路设计与制作》分享2021-01-05 0

-

TFT液晶屏里的一个像素点对应多少个薄膜晶体管?2021-06-19 0

-

TFTLCD薄膜晶体管液晶显示器简介2022-03-02 0

-

中科院微电子汪令飞 :介绍openDACS器件模型&抽取提取SIG,发布开源薄膜晶体管模型v1.02022-07-06 0

-

薄膜晶体管液晶显示器技术2008-10-29 1933

-

律美发布全彩色图像显示技术中的InfoVue薄膜晶体管液晶显2010-09-02 602

-

律美公司发布全彩色图像显示技术中的InfoVue薄膜晶体管家2010-09-06 529

-

用逻辑电源电平调节薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)平板显2011-01-09 1419

-

薄膜晶体管原理与技术知识点20152016-02-24 724

-

硅集成电路的晶体管密度已接近极限?2020-09-27 3603

-

薄膜晶体管(TFT)阵列制造技术2021-04-15 823

-

薄膜晶体管液晶显示器件的制造_测试与技术发展2021-04-15 645

-

紫外辅助清洗对非晶氧化物半导体薄膜晶体管稳定性的影响2022-01-14 475

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !