马庆明/徐建鸿综述:面向碳中和的微化工绿色微流控体系

描述

根据中国国民经济和社会发展第十四个五年计划纲要草案(2021-2025年),我国承诺到2060年实现碳中和。作为天然原料和下游终端消费品之间的重要纽带,化学工程行业贡献了中国工业碳排放总量的16.7%和能源碳排放总量的6%,年排放量接近15亿吨/年。因此,“碳中和”概念的提出对化学工程领域提出了巨大的挑战,也为推动创新技术的发展、实现碳抵消和减少排放带来了巨大机遇。微化工(Microchemical Engineering)作为新兴的化学工程学科关键技术已被公认为化学工程中实现节能减排的最经济可行的策略之一。微化工技术利用集成和小型化微通道设备作为核心,通过在微通道中微米级的混合和分散,可以强化热和质量传输及反应,实现具有高可控性、提高产率、抑制副产物形成和降低能耗的产品生成,具有高效、安全和节能的内在属性,是化工过程强化向碳中和方向发展的一种很有前景的方法。

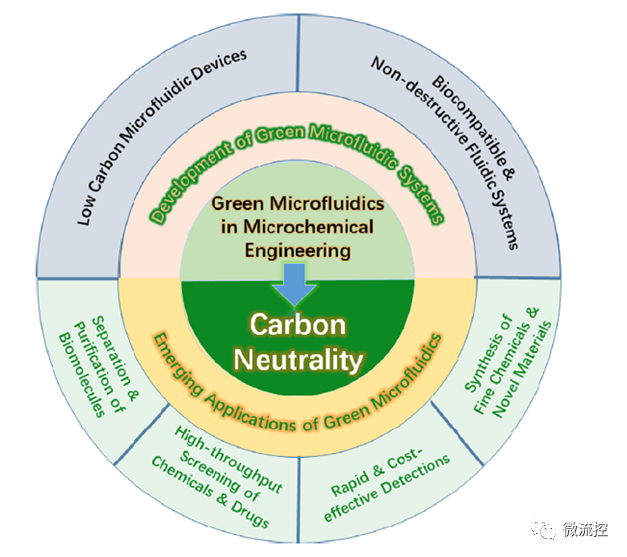

其中,可在微通道中精准操纵和处理微体积多相流的微流控技术(Microfluidics)作为微化工的核心之一,为实现高效可控的微化工过程提供了可能。微流控的应用已经从分析化学和喷墨打印的早期使用扩展到精细化学品和新材料的合成、高通量分析以及细胞和细胞内系统的模拟等前沿新兴领域。但目前微化工中微流控技术面向碳中和方向的发展还处于初级阶段,任重道远。值得注意的是,包括微流控装置和流体系统构建在内的现有的相关应用都不足以完全满足碳中和的要求。因此,面向碳中和方向发展高效、低成本、环保的微流控技术迫在眉睫。这种“绿色微流控体系”将大大有助于减少原材料来源的碳排放,促进可控和强化的微化工过程,实现碳抵消和减少碳排放,为化学工程行业转型升级提供新的动力。

据麦姆斯咨询报道,青岛大学马庆明特聘教授和清华大学徐建鸿教授结合自身在微化工及微流控领域的研究经验,对面向碳中和的微化工领域的绿色微流控体系的最新研究现状、挑战和机遇,以“Green microfluidics in microchemical engineering for carbon neutrality”为题,于近期在中国化工学会会刊Chinese Journal of Chemical Engineering上发表了面向碳中和的微化工及微流控领域的首篇前瞻性综述,并当选为当期杂志的封面文章。

面向碳中和的微化工领域中绿色微流控体系的关键点概述

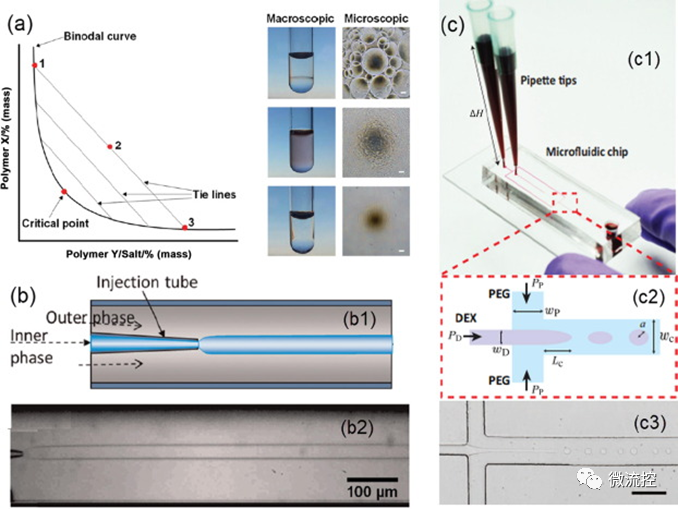

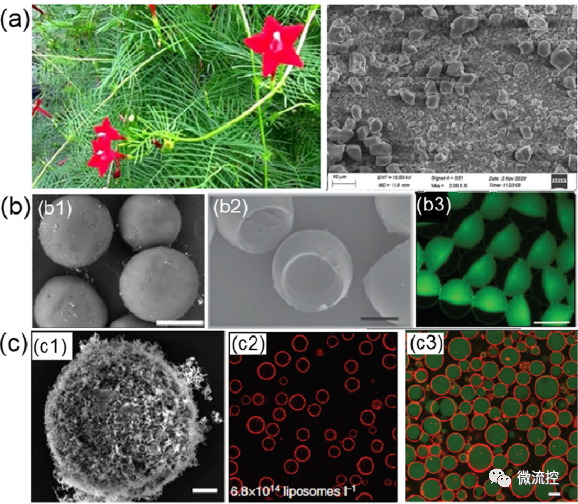

文章首先对微化工领域中绿色微流控体系的发展进行了分类和评述,包括通过使用生物基基底材料和低碳制造方法构建微流控装置,以及使用更具生物相容性和非破坏性的流体系统,如双水相系统(ATPS)等构建微流控多相流体系。

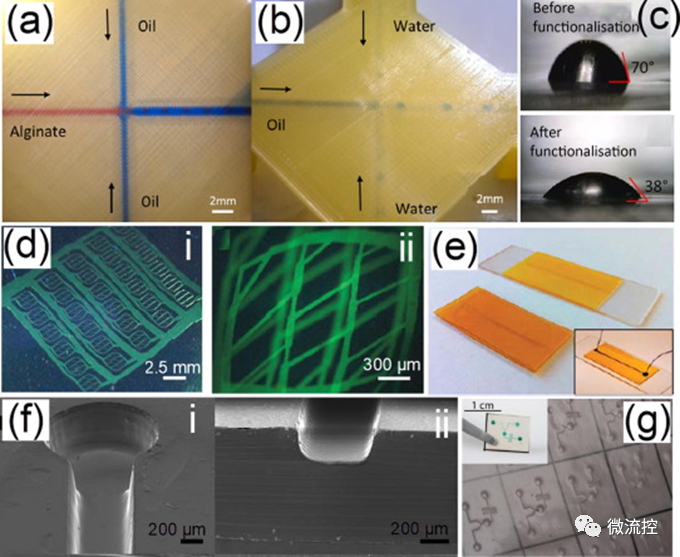

使用生物基材料构建低碳微流控装置

利用双水相系统(ATPS)构建绿色微流控多相流体系

在此基础上,该综述全面总结了面向碳中和的绿色微流控体系的应用,包括生物分子的分离和纯化、化学品和药物的高通量筛选、快速和经济高效的检测以及精细化学品和新材料的合成等。

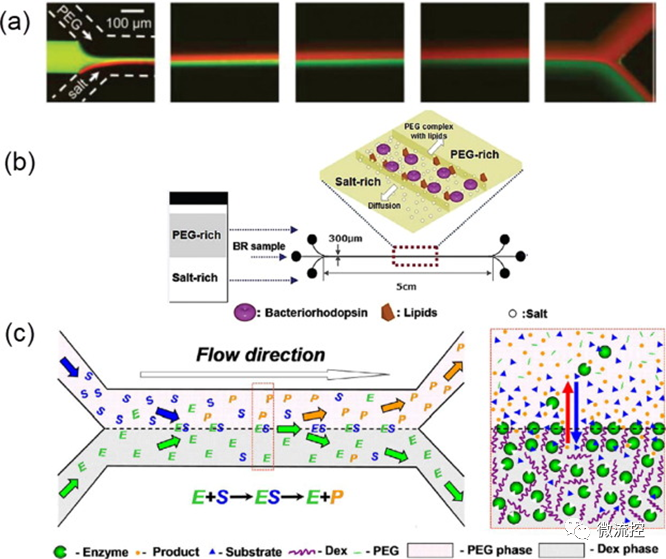

利用绿色微流控体系实现生物分子的分离纯化

利用绿色微流控体系实现精细化学品和新材料的合成

最后,该综述提出并讨论了在碳中和的大背景下于微化工中进一步发展绿色微流控体系的挑战和前景:(1)目前适合绿色微流控体系的衬底材料种类有限,因而需要进一步拓宽衬底材料来源。与合成聚合物相比,蛋白质和天然聚合物等天然来源的材料由于其对石化资源的独立性、生物相容性和在自然界中的可获得性而更有前景,因此该文章提出未来的研究应更多地注意验证天然原材料作为基底材料的潜力。(2)碳中和目标的达成需要具有特殊设计的物理结构和化学成分的新型碳捕获材料,因而利用绿色微流控技术制备这些新型材料,以更有效的方式捕获二氧化碳,是非常值得系统研究的方向。(3)建立一个一体化、小型化的实验室一直是化学工程界的梦想。然而,微流控的产业化和商业化还远远没有完成,大多数实验还没有建立一个集成的、小型化的系统,而是将一个小型的微流控装置与复杂的仪器连接起来,或者与宏观尺度的控制架构进行接口。因此,未来亟需架构真正集成化和小型化的绿色微流控系统,并最终实现其商业化。

论文链接: https://doi.org/10.1016/j.cjche.2022.01.014

审核编辑 :李倩

-

和晟仪器亮相2023碳中和国际学术会议和晟仪器 2023-10-24

-

基于免疫微传感器的微流体系统2018-11-15 0

-

【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT HarmonyOS 智能家居套件试用 】应用于智能化工的微反应器采集与控制系统开发2020-09-25 0

-

超前布局战略性市场创“碳中和”商机,ST推动电子工业应用更高效、更环保、更智能2022-07-01 0

-

【中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验】了解和认识中科微CSM32RV003绿色开发板2023-09-22 0

-

挖掘科技在减排中的价值,打造“碳中和”绿色战略路径2021-04-18 1622

-

面向碳中和的微化工绿色微流控体系2023-01-29 555

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !