可用于疾病无创传感和筛查的体内表面增强拉曼检测成像系统

描述

中国江浙和欧洲,是叶坚教授读大学以来待过最久的两个地区。早年,他在浙江大学和比利时天主教鲁汶大学分别获得硕士学位和博士学位。而他后来工作的比利时微电子研究中心(IMEC),与鲁汶大学紧紧相邻。

叶坚说:“在鲁汶大学和IMEC我度过了8年时光。鲁汶大学是欧洲最古老的大学之一,即将迎来600周年校庆;IMEC是世界领先的微电子研究中心。古老和现代在这里碰撞和融合,欧洲大学严谨的治学态度和深厚的文化底蕴、IMEC勇于探索的做事风格和先进的技术理念,都给我带来了深远影响,让我形成了从容的为人处世风格和科研治学的态度。”

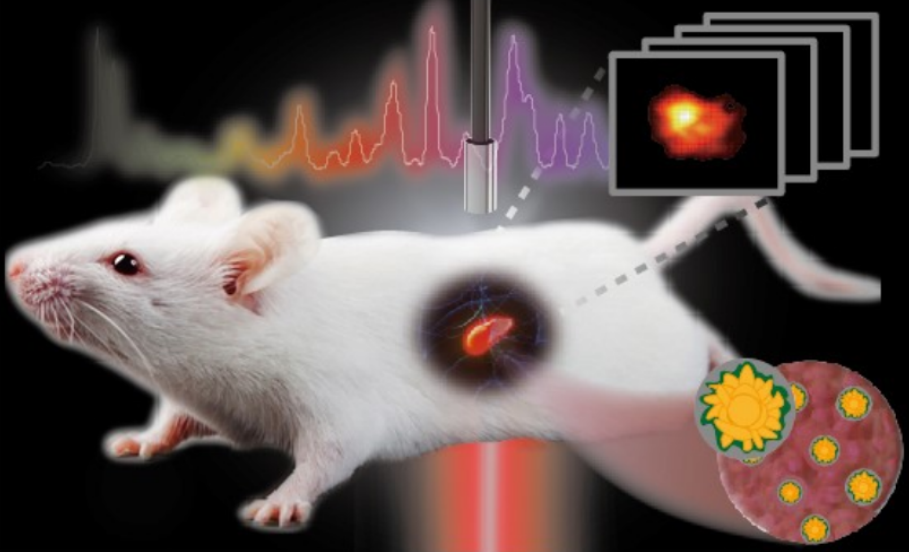

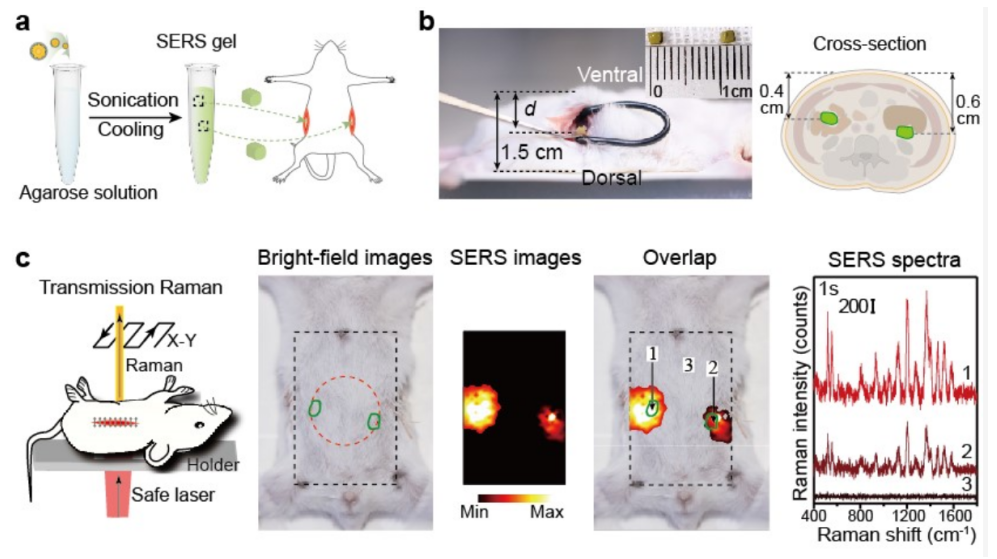

2013年,叶坚离开比利时,回国加入上海交通大学生物医学工程学院,聚焦于纳米技术与临床医学的交叉研究。前不久,他和团队将超亮的表面增强拉曼光谱(SERS,Surface-enhanced Raman spectroscopy)纳米探针,与自制的透射拉曼装置相结合,开发出一款拉曼检测/成像系统,让拉曼光学信号可以穿透14厘米深的肌肉组织并进行检测。

(来源:Small Methods)

该技术的进一步应用将在很大程度上推进疾病的无创传感和筛查。例如,表面增强拉曼光谱已被成功用于人源化小鼠模型血管炎症的体内检测和深度多重分子成像,这说明其作为心血管疾病临床成像技术,具备不错的应用前景。

同时,当这项技术与透射拉曼装置结合,有望实现活体小鼠深层血管炎症的体内、无创、实时成像。此外,还可通过多对激光探测器或旋转激光探测器,实现基于透射拉曼光谱的三维层析成像。

不过,也要注意到透射拉曼光谱的现有不足——即分辨率相对较低。在生物医学应用中,纳米探针的生物安全性和靶向肿瘤的效率等问题也很重要,特别是在体内成像方面,而这可以通过选择合适的表面涂层或配体来改善。

叶坚认为,未来很有希望开发局部注射或使用纳米探针的体内应用,比如在前哨淋巴结成像的用途中,一般是在肿瘤周围注射纳米颗粒,切除前哨淋巴结、以及其包含的纳米颗粒,从而显著降低安全风险。

另外,结合之前一些基于透射拉曼的深度估计方法,该项技术有望对肥胖患者体内被厚脂肪覆盖的前哨淋巴结,进行精确定位和深度估计。总的来说,课题组非常期待关于透射拉曼光谱的临床应用。

近日,相关论文以《在最大允许暴露下的体内表面增强透射拉曼光谱:用于深层肿瘤的光安全检测》(In Vivo Surface-Enhanced Transmission Raman Spectroscopy Under Maximum Permissible Exposure: Toward Photosafe Detection of Deep-Seated Tumors)为题发在Small Methods期刊上(IF 15.4)。

图 | 相关论文(来源:Small Methods) 论文第一作者为上海交通大学生物医学工程学院博士生张玉敏,上海交通大学生物医学工程学院林俐助理教授和叶坚教授为共同通讯作者。

光学检测和成像方法:肿瘤诊断的绝佳工具

据介绍,体内肿瘤病灶的无创检测,对于临床医学肿瘤诊疗至关重要。当下,外科手术是治疗恶性实体瘤的主要方法,一些医学成像技术比如核磁共振、计算机断层扫描和超声成像等,虽然可以获得内部肿瘤病灶的位置信息,但是由于采集时间长、仪器昂贵或辐射剂量大等原因,更多被用于术前诊断。

与之相比,光学检测和成像方法具有实时、高灵敏、非电离辐射、采集方便等优势,结合外源性造影剂可以提供关于生物体结构、功能和分子的精确信息,是肿瘤诊断的绝佳工具。

目前,多种光学造影剂和导航系统已被开发出来,借此可以使用宽场照明进行大范围成像、或者用手持式探头逐点探测微小病灶。

目前,基于吲哚菁绿的分子影像导航,在肺癌、脑胶质瘤、乳腺癌、肝癌和结直肠癌等肿瘤手术中均已实现临床转化,并可以实时、动态地检测乳腺前哨淋巴结。

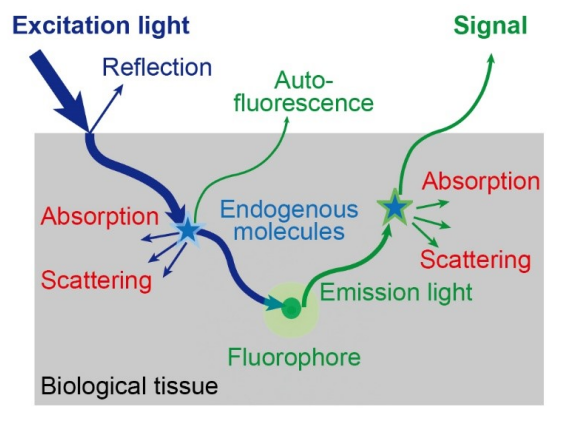

然而,现有的肿瘤光学检测技术的进一步发展也面临着相关瓶颈:组织穿透深度较低、无法检测深层病灶,主要原因是生物组织对于光子有着强烈的散射与吸收作用。

例如,近红外区域肌肉组织的传输平均自由程只有1-2毫米。目前广泛使用的背散射式荧光成像技术的组织穿透深度通常只有几毫米,对于1厘米以上的深层病灶容易出现漏诊。

比如,临床结果显示,基于吲哚菁绿的术中成像,无法检测到距离胸膜深度超过1.3厘米的肺结节,从而会造成假阴性。因此,亟需开发一个能够检测深层病灶的光学方法,这对于实现高质量的临床医学诊断也非常重要。

从目前已有报道来看,透射拉曼光谱技术可以实现具有高组织穿透能力的非侵入性检测。但是,透射拉曼光谱技术的最新水平,依旧无法满足实际生物医学应用的要求。

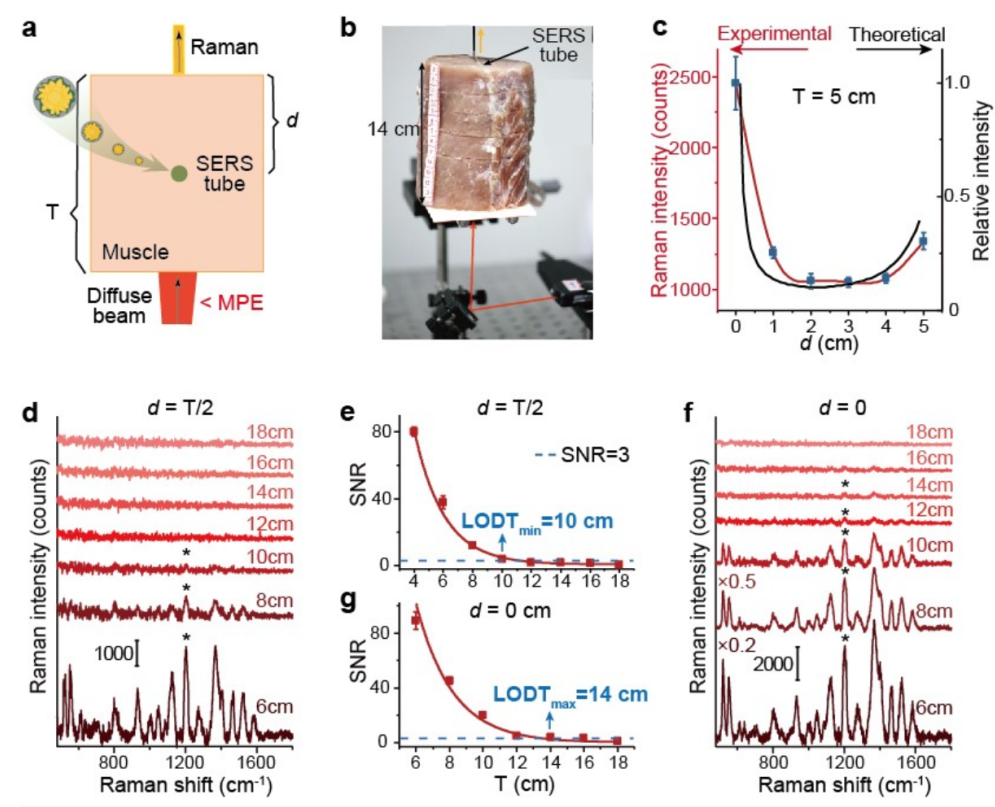

首先,之前文献中报道的透射拉曼光谱技术的检测深度或组织厚度,仍远低于与人类相关的数值。

例如,人类的腹背距离渊源超过10厘米:儿童的平均厚度为17厘米,成人为22厘米。而使用透射拉曼光谱穿透超过10厘米的离体厚组织或活体动物的可行性,至今尚未得到证实。

其次,人们依旧不清楚光子在透射拉曼检测中的传播过程以及测量因素,亦不明确信号受到影响的规律。

一般来说,透射拉曼光谱信号不仅受到组织散射和吸收系数的影响,还可能与表面增强拉曼散射纳米探针的亮度、埋藏病变的深度、组织的总厚度等因素有关。评估这些决定性因素之间的关系,也是必不可少的。

再次,激光安全性是光学检测和成像模式在临床转化中长期受到关注的问题。临床激光的光安全性,一般通过最大允许曝光量来评估,即对身体暴露表面造成损害的风险可忽略不计的最高光辐照度或辐射量。

然而,在大多数体内表面的增强拉曼光谱研究里,人们使用的激光剂量远高于最大允许曝光量极限,这在很大程度上阻碍了表面增强拉曼光谱技术的临床应用。

针对上述问题,该团队进行了深入研究并,最终解决了光照安全剂量的问题。期间他们也发现了一些新知识:

第一,所检测到的透射拉曼信号与病灶在组织中的深度,两者之间呈U型关系,这说明当病变位于组织中部时,信号最弱、对透射拉曼光谱的检测也最具挑战性;

第二,提高表面增强拉曼散射纳米探针的亮度,是增加检测深度/透射组织厚度最直接有效的方法;

第三,激光束尺寸的增大几乎不影响深层病灶的透射拉曼强度,即可采用更大光束的尺寸,来降低激光的功率密度。得益于这些发现,让他们获得了本次成果。

(来源:Small Methods)

为什么能实现10厘米以上的穿透深度?

前文提到,该研究的大方向是利用深拉曼技术进行超高穿透深度的探索。课题组了解到,在已报道的深拉曼光谱技术中,透射拉曼光谱技术的深层检测能力最强,并且他们也从初步试验中证明了这一观点。

如前所述,透射拉曼光谱技术的最新水平还不能满足实际生物医学应用的要求。因此,他们定下了这样一个研究目标:实现10厘米以上超高组织检测深度/厚度。

非常幸运的是,提出目标不久之后就被实现了。充满喜悦的同时,也给该团队带了极大的困惑,那就是为什么能实现?

此外,他们所发现的新知识——即透射拉曼信号与病灶在组织中的深度两者之间是呈U型关系的,这和想象中的差异很大。

基于上述发现和困惑,课题组提出了新的探索方向,对透射测量过程的物理机制进行深入挖掘。

期间,他们利用光子传输理论与辐射传递方程,对拉曼光子在组织中的传播过程进行研究,借此发现了前文提到的新知识,回答了大家的疑惑:即为什么能实现10厘米以上的穿透深度。

(来源:Small Methods)

接下来则是在安全激光照射范围内,进行相关实验以及论文撰写。叶坚表示:“我们在把上一阶段得到的结果和同行交流,得到了一个重要的反馈:‘这么高的穿透深度,能不能用极低的激光功率实现呢?’”

对于活体检测应用来说,这个问题非常重要。因为激光安全性是光学模式临床转化中长期关注的问题。

临床激光通常被规定一个最大允许曝光量的阈值,然而目前大多数体内表面增强拉曼光谱研究,所使用的激光剂量远高于最大允许曝光量极限,这在很大程度上阻碍了表面增强拉曼光谱技术的临床应用。

于是,他们再次开展理论计算,结果发现增大激光光束尺寸时,虽然会降低激光功率密度、影响浅表病灶的信号强度,但几乎不会影响深层病灶的信号强度。

原因在于,生物组织是高度散射体,光束在组织中传播后都将呈现扩散趋势。因此无论是使用聚焦光束还是扩散光束,对于深层病灶都是一样的效果。

这意味着课题组可以直接采用更大尺寸的扩散光束,实现深层病灶的检测,从而显著降低照射到组织表面的激光功率密度。

“总而言之,经过多方努力我们终于从光子传输理论中窥见端倪,初步得到了令人满意的答案。对于将透射拉曼光谱技术用于无创体内生物医学检测,这一发现是至关重要的。”叶坚说。

(来源:Small Methods)

既然此次工作实现的是深层病灶的无创检测,那么进一步地能否在检测这些深埋于表面以下的病变的同时,获取它们的深度信息?

在当前的临床程序里,通常人们从经皮或术中扫描的医学成像着手,借此确定病变的位置。从治疗策略的设计、到手术规划和手术指导,预估体表以下病灶的深度,对于临床诊断起着关键作用。

例如,在对患者进行光动力治疗之前,精确估计病变的深度有助于确定药物类型、剂量和激光参数。

此外,前哨淋巴结活检,通常包括识别和切除前哨淋巴结。准确估计前哨淋巴结的深度,可以缩短手术识别过程,降低前哨淋巴结切除过程中出血的风险。

在肿瘤治疗方面,肿瘤深度信息可以用来判断结直肠癌的分期,进而帮助制定治疗策略。

综上,发现病变并获取病变深度信息,对于临床诊治的重要性不言而喻。

后续,该团队希望在此方向继续深入探索,计划开发一种简单、光安全的方法,以便快速、准确地判断组织中深层病变的深度信息。

审核编辑:刘清

-

化工用赫斯曼温度传感器2013-07-24 0

-

引进TAP检测“预警机”防治癌症2014-06-13 0

-

声表面波无源无线传感器详解2018-10-24 0

-

电阻抗成像法会产生什么效果2019-06-03 0

-

超声波传感器在肺功能检查仪中的应用解决方案2020-09-27 0

-

机器视觉检测系统在薄膜表面缺陷检测的应用2020-10-30 0

-

拉曼检测 精选资料分享2021-07-26 0

-

可用于人类脑部研究的新工具2023-03-29 0

-

表面瑕疵在线检测设备可用于检测产品表面的缺陷2021-04-06 590

-

机器学习+表面增强拉曼光谱技术用于早期肺癌筛查2023-04-04 1421

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !