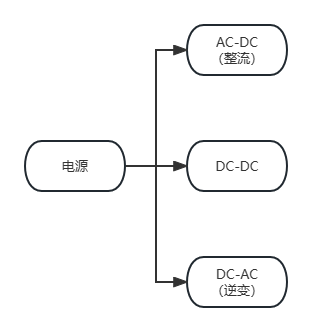

基于电压转换输入输出的电源分类

电源/新能源

描述

电源是整个电路构成的核心部分之一,一个电路必须有完善的电源系统支撑才能发挥作用。 特别是在复杂的项目中,往往同时涉及多个电源系统,各电源系统之间涉及启动顺序、耦合、电源干扰、完整性设计等;单个电源系统内部也涉及直流交流转换、电压转换、信号线与地线耦合等。

如上图所示,电源可以基于电压转换的输入输出分为三个大类: AC-DC(整流) 、 DC-DC 、 DC-AC(逆变) 。其中DC-DC在小信号电路中使用较多,另外两个在电子电力系统中使用较多。AC-DC最常见的应用就是在我们需要给电路板引入市电时,这时候往往需要使用AC-DC来实现220V到所需直流电压的转化。DC-AC在光伏行业、电动机行业使用较多。

DC-DC的应用则更加广泛和常见,接下来将对DC-DC进行进一步地说明。

1、LDO与开关电源

如图所示,DC-DC可以分为 LDO(低压差线性稳压器) 和开关电源两种。其中,前者是利用比较器比较参考电压与实际输出电压的差值,进而调控输入电压的大小,负反馈地实现实际输出电压与参考电压相同。

LDO原理示意图

后者则利用二极管、电容、电感等基础元件组成的拓扑实现输入能量的存储与泄放,进而使得输出电压增加或者降低。

BUCK电路拓扑

LDO与开关电源相比的优缺点:

1、效率

开关电源的效率高于LDO电源 ,因为开关电源的开关元件将输入电压转换成高频脉冲,通过滤波和调整后得到输出电压,可以达到较高的转换效率。而LDO电源的效率相对较低,因为晶体管调整输出电压时需要通过一个反馈回路进行控制,这个回路会有一定的功耗。

2、成本

开关电源的成本相对较高 ,因为开关电路需要比较复杂的电路设计和较高的元器件成本。而LDO电源的成本相对较低,因为电路比较简单,元器件成本也相对较低。

3、稳定性

LDO电源的稳定性相对较高 ,因为晶体管控制输出电压时可以通过反馈回路进行精确控制。而开关电源的稳定性相对较差,因为开关电路中存在开关元件的导通和截止,会对输出电压产生一定的波动和扰动。

4、适用环境

LDO只能用来降压、开关电源既可以用来升压也可以用来降压 (BUCK-BOOST拓扑)。

2、隔离型与非隔离型

隔离型与非隔离型最大的差异在于转换前后是否进行了电路隔离。 对于隔离,我们可以理解为:输入端与输出端是否未经电压器,直接进行了电路连接;也有说法是通过判断输入端与输出端是否共地连接来判断是否隔离。

典型的隔离型电源——反激电源

如上图所示,由于输入端与两个输出端通过变压器进行分割,故被称为隔离型电源电路。(输入输出经过电压器进行连接/输入端与输出端未共地连接)

隔离型与非隔离型相比的优缺点:

1、效率

非隔离型的效率高于隔离型 ,这主要是因为隔离型电源的输入、输出端依靠变压器进行连接,变压器必然带来一定的电路损耗,导致转化效率下降。

2、安全性与抗干扰性

隔离型的安全性与抗干扰性更高 ,这是由于隔离型电源可以将输入端、输出端进行隔离,在电路上两者是隔开的。对于隔离型电源来说,当一端的电路出现异常后,另一端所受的影响较小。

3、成本

隔离型的成本高于非隔离型 ,隔离型电源的需要额外的变压器,这直接提升了成本。此外,隔离型电源的体积也相对较大。

4、适用环境

隔离型可以单路输入多路输出,非隔离型只能单路输出。

3、正激与反激

正激与反激的区别主要在于变压器输入端与输出端的极性匹配。如果变压器输入端与输出端同极性,则为正激电源,反之为反激电源。

正激电源(图源水印)

对于正激电源来说,输入端和输出端是同时开启同时关闭的。 当开关MOS打开时,输入端能量直接传导给输出端,整个电路构成一个 BUCK电路 。正激电源需要一个额外的初级线圈来防止反电动势把开关管击穿(也称磁复位电路或去磁电路)。

反激电源(图源水印)

对于反激电源来说输入端和输出端的开关状态恰好相反。 这是由于变压器两端为异名端,所以当主线圈导通时,副线圈端由于二极管D4的反向关闭而不导通。整个电路可以被类比为一个BUCK-BOOST****电路 。

4、电感方式与电容方式

电感方式与电容方式最大的区别在于电源电路中是否有电感元器件 ,若有则为电感方式,若无则为电容方式。

电容方式又称为电荷泵,是一种特殊的不需要电感储能便实现电压转换的DC-DC电路。

电荷泵倍压电路示意图

电荷泵倍压电路的原理 :

第一阶段,开关S1和S2闭合,电源给储能电容C1充电至V IN ;第二阶段,开关S3和S4闭合,由于电容两端电压不能突变,储能电容C1充电至2V IN ,所以C0两端的输出电压为2V IN ,达到了倍压的目的。

-

介绍作为表示线性调整器基本性能之一的输入输出电压差2018-05-29 5922

-

电源模块使用要注意的5个问题 输入输出管脚 热插拔 模块底板输入输出间的电气间隙和爬电距离 双路电源模2023-01-03 509

-

DCDC基础:输入输出电容的选择及计算2023-04-06 14926

-

输入输出电压差2015-05-08 0

-

输入输出压差仅1伏的稳压器2009-04-17 547

-

输入输出点平转换电路图2009-06-06 521

-

模块输入输出(I/O)知识2009-11-21 2526

-

PLC输入输出模组的隔离电源方案的特点介绍2018-08-15 6153

-

运放参数解析:输入输出电压范围2023-10-01 4929

-

plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?2023-10-17 1181

-

降压DCDC有输入输出电压差吗2023-11-15 1996

-

环形变压器的输入输出端接反了会怎么样?2023-12-26 597

-

输入输出电压差与效率的关系2024-01-05 391

-

UPS电源的输入输出方式有哪些?2024-01-10 712

-

电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA2024-01-24 329

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !