“材料结构-反应机制”协同调控铜基硫化物储钠研究

描述

【背景介绍】

钠离子电池因钠储量丰富和成本低廉等特点,成为锂离子电池的有效补充,尤其在大规模储能领域极具应用前景。此外,钠离子较锂离子具有更小的斯托克斯半径,因此钠离子在电解液中具有更为优异的扩散动力学性能;然而,钠离子的半径(1.02 Å)大于锂离子(0.76 Å),造成电极材料在(脱)钠化过程中的反应动力学较差,同时带来更大的应力和更显著的结构应变,导致电极材料很难兼顾高比容量、长循环寿命和快速充放电的要求。转换型过渡金属硫化物由于较插层型电极材料的理论比容量高,且在充放电过程中较合金型电极材料结构稳定而备受瞩目。然而其低电荷存储(如CuxS)或高电荷存储(如SnxS)带来的剧烈体积变化和缓慢的反应动力学仍限制了过渡金属硫化物的应用。

【工作介绍】

近日,河南大学物理与电子学院白莹教授团队提出了一种基于Cu基硫化物的Sn并入-Zn置换策略,实现对其“材料结构-反应机制”的协同调控,提升储钠性能。首先,针对Cu2S理论比容量较低的问题,通过并入杂原子Sn诱导Cu基硫化物发生阶梯式“转换-合金”储钠反应,提升比容量;但是同时导致Cu基硫化物在(脱)钠化过程中产生严重的应力-应变,降低了循环稳定性和倍率性能。随后针对Zn较Sn的电化学活性弱和它们离子半径相近等特点,通过杂原子置换策略将Cu基硫化物中的部分Sn置换为Zn,在保证高电荷存储的同时,提升其储钠过程中的结构稳定和动力学性能。

基于此策略所研发的电极材料可兼顾高比容量(在0.5 A g-1的电流密度下,比容量为560 mAh g-1)、优异的循环性能(稳定循环80000周)以及超快充特性(~4 s完成一次充电,充电比容量为~ 190 mAh g-1)。该工作利用金属阳离子间功能互补的特点,采用阳离子取代-置换策略,实现对电极材料结构和反应机制的协同调控,提升电化学性能,为构筑高性能二次电池开辟新思路。该成果以“Synergetic Sn Incorporation-Zn Substitution in Copper-Based Sulfides Enabling Superior Na-Ion Storage”为题发表在Advanced Materials。河南大学物理与电子学院硕士研究生李文静为第一作者,河南大学黄河学者特聘教授闫冬和河南省特聘教授白莹为共同通讯作者。

【图文简介】

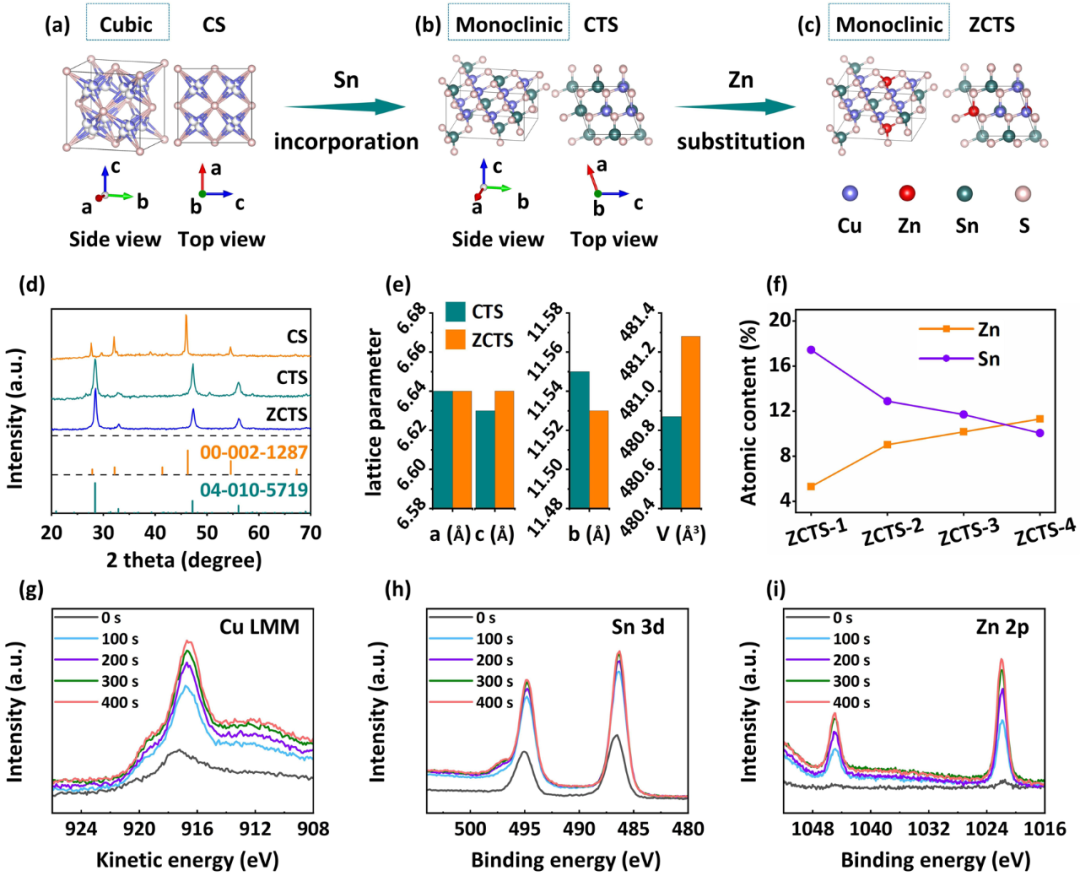

图1. 以立方相Cu2S(CS)为研究对象,首先通过并入杂原子Sn制备单斜相Cu2SnS3(CTS),随后通过Zn置换策略(取代部分Sn),合成单斜相Zn-Cu2SnS3(ZCTS);基于XRD、ICP和深度XPS等测试证实Zn的置换位点。

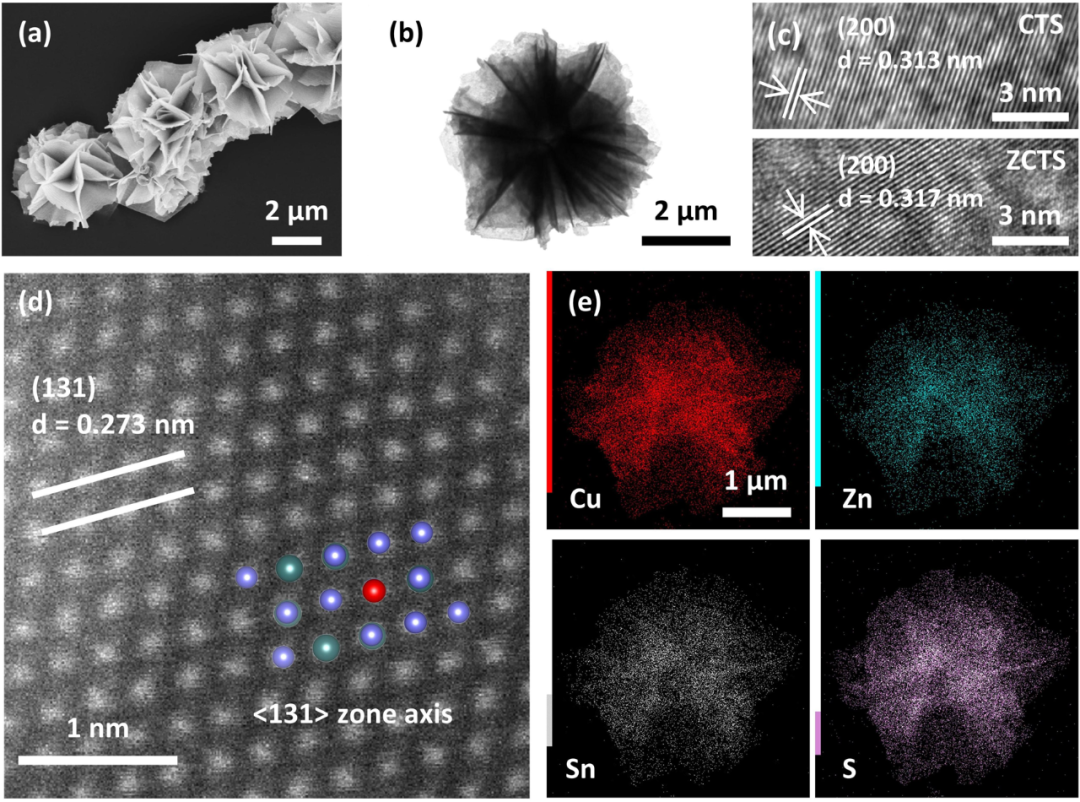

图2. 制备的ZCTS呈微米花球形貌,Zn、Sn、Cu和S元素均匀分布在花球中;通过HRTEM和STEM等测试证实Zn置换会增大CTS的晶面间距。

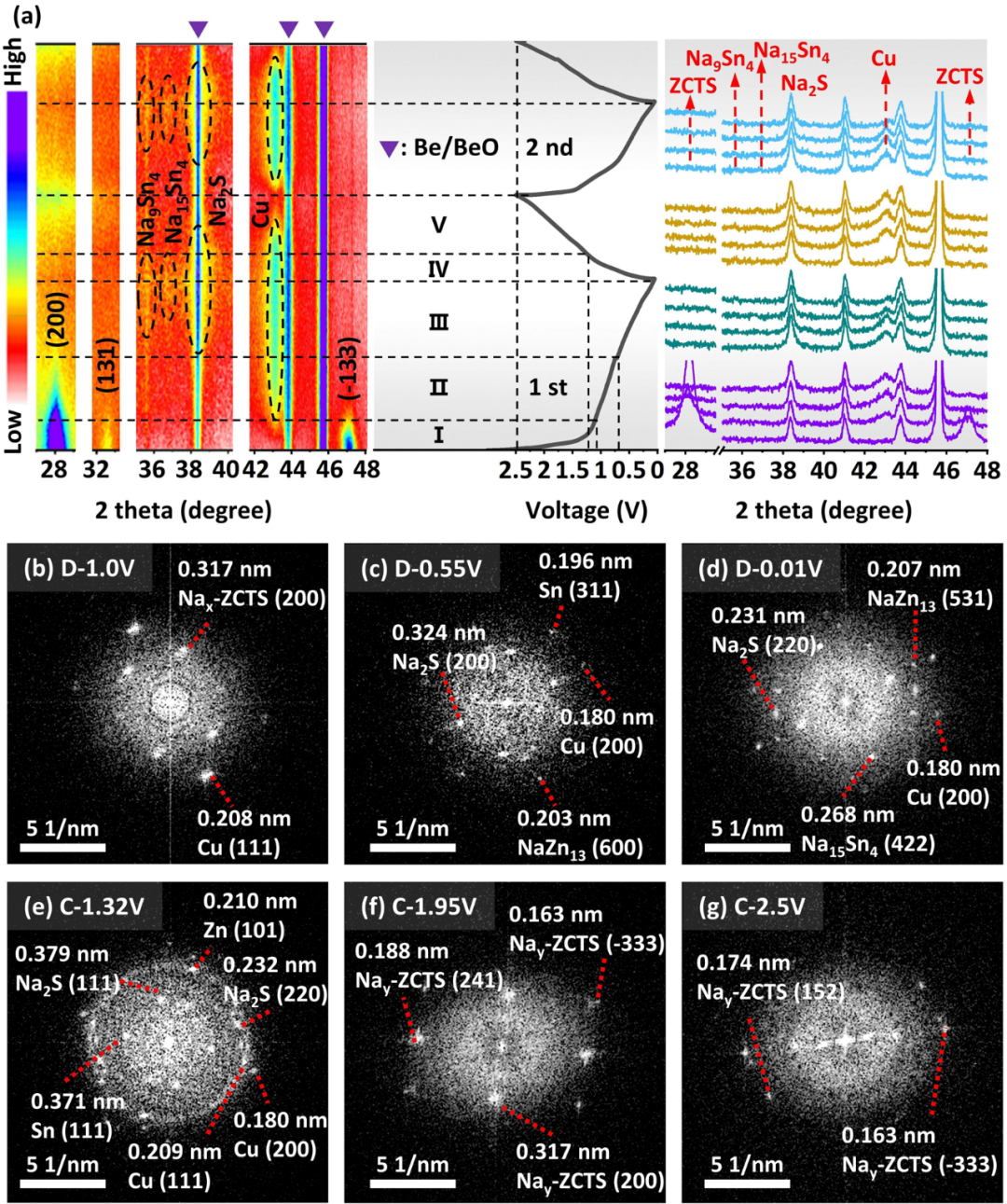

图3. 通过原位XRD、非原位TEM和XPS证实Sn并入策略可以诱导Cu基硫化物发生阶梯式“转换-合金”储钠反应,提升比容量。

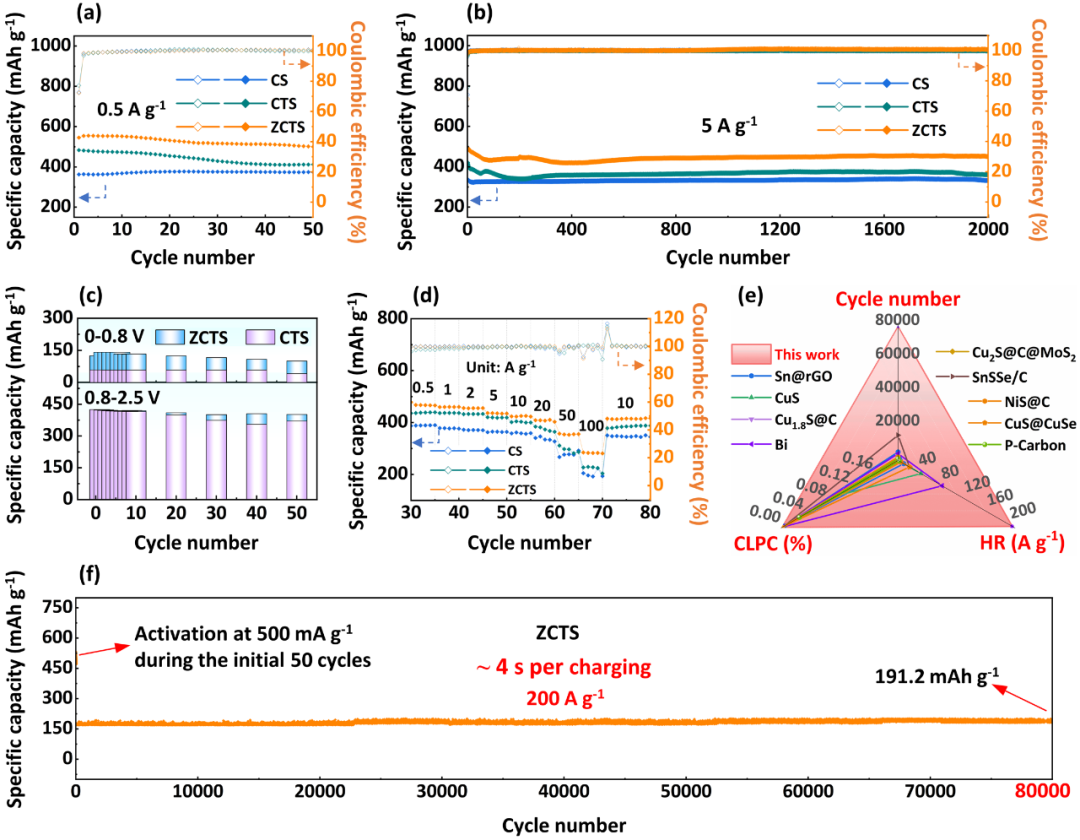

图4. CS、CTS和ZCTS分别用作钠离子电池负极材料的电化学性能:Sn并入可以显著提升CS的比容量,但降低了其循环稳定性;后续的Zn置换策略可以保证ZCTS具有高比容量的同时,实现稳定循环和优异的倍率性能。

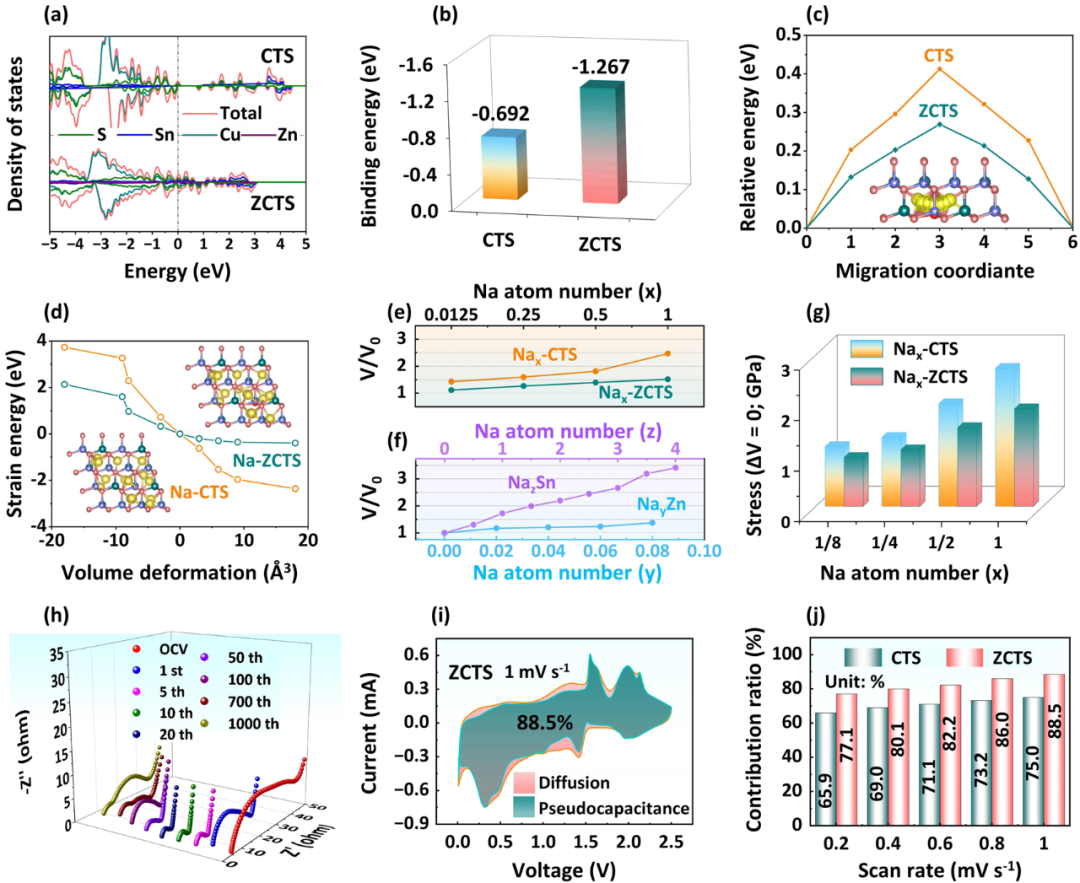

图5. 通过DFT理论计算证实Zn置换可以提升CTS的电子导电性,增强其钠离子迁移和反应动力学,并显著降低CTS在充放电过程中的体积变化、应力和应变;基于非原位EIS和赝电容分析证实ZCTS具有优异的电化学动力学性能。

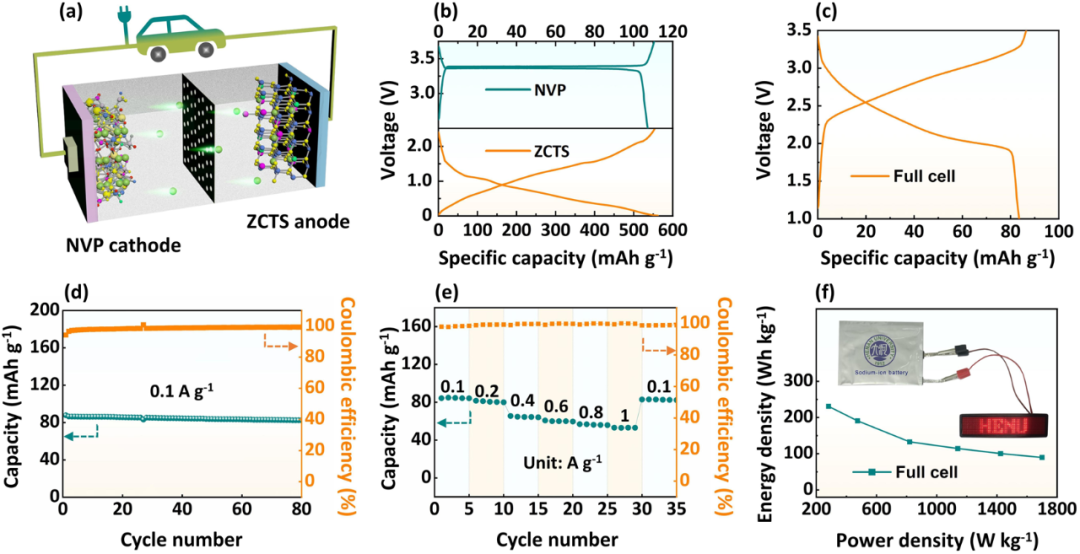

图6. 以Na3V2(PO4)3为正极、ZCTS为负极组装了具有优异电化学性能的全电池,并得到了相应的高性能软包电池,进一步证实该材料极具应用前景。

审核编辑:刘清

-

LED硫化解决方案,快速低成本地解决LED硫化问题2016-03-23 0

-

【金鉴出品】LED硫化解决方案,快速低成本地解决LED硫化问题2016-03-23 0

-

硫化氢检测仪中应用的硫化氢传感器2018-08-10 0

-

储能电池模块(锂原材料)篇2022-03-11 0

-

锂离子电池电极材料中的交叉效应研究2022-08-30 0

-

基于PLC-MIMO结构的协同调制识别方法2021-06-08 656

-

多硫化锂外溶剂壳中的溶解能力对EPSE封装的重要性2022-09-28 1426

-

关于高空气稳定性的硫化物固态电解质2022-11-02 2953

-

硫化物固态电解质与氧化物正极的热稳定性2022-11-08 2470

-

AFM:锂硫电池多硫化物“强吸附”与“快转化”协同2022-11-29 2469

-

AEM综述:硫化物基固态锂电池的先进表征技术2023-03-09 1441

-

硫化物固态电池制备、组装方法2023-03-30 3220

-

铜集流体是否适用于硫化物全固态电池?2024-01-10 383

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !