北理工在室温运行中波红外探测器研究方面取得突破性进展

描述

北京理工大学郝群教授团队在室温运行中波红外探测器研究方面取得突破性的进展,相关论文于2023年1月发表于光学顶刊Light:Science & Applications,获得封面论文。近日该论文入选ESI高被引。

中红外波段是重要的大气窗口,相比可见光波段提供额外的热信息,在医学检测、气象遥感、航天探测等方面均具有重要价值。然而,该波段却不能被人眼直接感知。红外光电探测器运用光电技术,突破人类视觉障碍,以被动的方式探测物体所发出的红外辐射。目前,中红外光电探测器主要基于外延生长材料,与读出电路耦合的倒装键合工艺复杂,并且其高性能需要斯特拉制冷机等设备制冷,无法满足轻量化、低成本需求。

胶体量子点作为新兴红外材料,化学热注射法大规模合成易,“墨水式”液相加工可以与读出电路直接耦合,并且其“量子限域”效应在三维尺度限制了热激发载流子的产生,有望实现非制冷、低成本、高性能的中波红外探测器。然而,目前胶体量子点并且异质结设计导致的界面传输和能带不匹配,使探测器依然必须在液氮(80K)温度下才能达到背景限,理论预测的室温运行依然遥远。

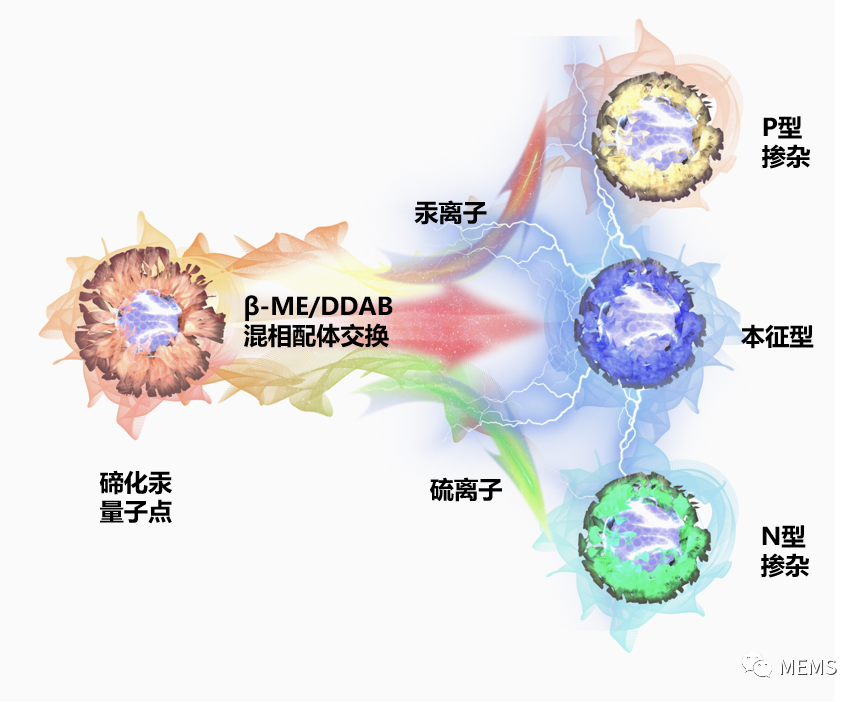

量子点表面偶极子调控过程

郝群教授团队创新性的提出量子点表面偶极子掺杂方法,开发混相配体交换技术,首次在红外量子点领域提出并制备了“强P-弱P-本征-弱N-强N”梯度堆叠同质结器件。该新型器件:

1. 工作温度优。通过大幅优化内建电场,使量子点中波红外探测器的“背景限”工作温度提升了百开尔文,成功实现了室温运行。

2. 制备成本低。该红外材料化学合成、液相涂敷硅基耦合、无需斯特林制冷,从材料、工艺、工作机理等各个层面降低成本至传统红外探测器的十分之一。

3. 探测性能高。梯度同质结器件结构,避免了界面输运不匹配导致的光生载流子损耗,优化了光生载流子的传输与收集过程。

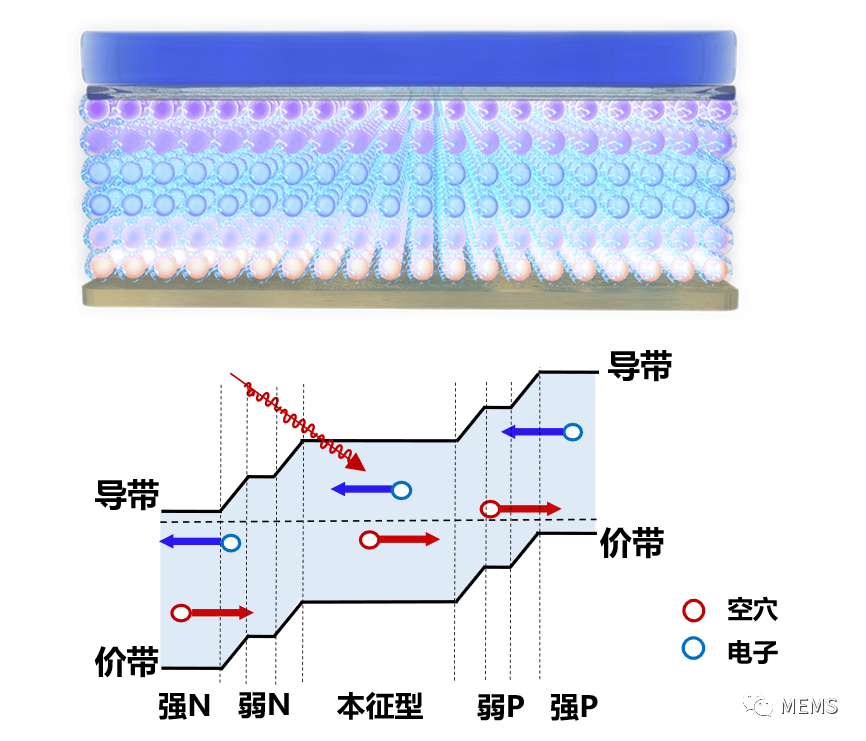

量子点梯度同质结器件与能带示意图

该工作极大提升了中波红外探测器的工作温度,中波4-5微米探测器在200K下,比探测高于10¹¹Jones,性能达到背景限制;280K下,仍能保持10¹⁰比探测率。梯度同质结量子点探测器的外量子效率相比常规量子点探测器提升近1个量级,达到77%。本工作同时验证了探测器的热成像及气体检测等实际应用功能。

该论文的第一作者为北京理工大学博士生薛晓梦、陈梦璐准聘教授,通讯作者为北京理工大学陈梦璐准聘教授、唐鑫教授及郝群教授。

审核编辑:刘清

-

红外探测器2019-04-16 0

-

三波段红外火焰探测器参考设计2020-07-09 0

-

国产探测器行业有望取得突破性进展2019-05-26 693

-

短波红外InGaAs探测器的发展进展2021-01-05 1031

-

锑化物中/中波双色红外探测器的技术路线及应用发展2022-10-18 2633

-

综述:铟砷锑(InAsSb)红外探测器的研究进展2022-12-02 1622

-

中波红外碲镉汞室温探测器激光辐照饱和特性的仿真2023-04-07 1216

-

红外探测器有几种?如何划分?2023-08-02 1358

-

InSb焦红外探测器平面芯片的响应率提升研究2023-08-07 528

-

制冷红外探测器材料?2023-09-01 1007

-

世界第一款8微米VGA非制冷红外热成像探测器将亮相深圳光博会2023-09-02 1288

-

中波红外量子点材料及其光电探测器研究分析2024-01-05 409

-

非制冷势垒型InAsSb基高速中波红外探测器开发2024-01-18 425

-

锑化物超晶格红外探测器研究进展与发展趋势综述2024-04-19 348

-

在高维光场探测领域取得突破性进展2024-05-31 36

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !