回顾三星96层V-NAND的性能分析介绍

电子说

描述

三星电子宣布,已经开始批量生产第五代V-NAND 3D堆叠闪存,称其同时拥有超大容量和超高速度。

据悉,三星第五代V-NAND采用96层堆叠设计,是目前行业最高纪录,内部集成了超过850亿个3D TLC CTF存储单元,每单元可保存3比特数据,单Die容量达256Gb(32GB)。这些单元以金字塔结构堆积,并在每一层之间贯穿极微小的垂直通道孔洞,仅有几百微米宽。

三星称,它在业内首次使用了Toggle DDR 4.0接口,在存储与内存之间的数据传输率高达1.4Gbps,比上一代64层堆叠产品提升了40%,同时电压从1.8V降至1.2V,能效大大提高。此外,其数据写入延迟仅为500微秒,比上一代提升30%,而读取信号响应时间也大幅缩短到50微秒。

三星表示,会率先打造单模256Gb容量的V-NAND,与目前大多数三星消费类SSD使用的相同尺寸,预计会在移动及SSD市场中得到广泛应用,未来将会推出基于第五代V-NAND的1Tb及QLC产品。

而关于第五代V-NAND闪存的推出,三星最早是在2017年8月在旧金山闪存峰会上公布的。

目前,三星的主力产品是第四代V-NAND,它是在2016年的旧金山全球闪存峰会(Flash Memory Summit)上发布的,其最大特点就是在堆叠层数上由第三代的48层提升到了64层。

据悉,具有64层堆栈的第四代V-NAND为,核心容量为256-512Gb,2017年上半年已经大规模量产。

而三星第一代3D V-NAND,是在2013年8月开始量产的。那一代V-NAND产品,每个die容量有128Gb(16GB),通过3D堆叠技术可以实现最多24层die堆叠,这使得24层堆叠的总容量达到了384GB。

在2016年的旧金山闪存峰会上,三星公布了Z-NAND与Z-SSD的相关信息。后者基于第四代V-NAND,但由于具有一些新的特性(介于DRAM内存和NAND闪存之间)、包含独特的电路设计与优化后的主控,三星于是用Z-NAND来命名这款闪存芯片。相比其他NAND,当时发布的Z-SSD延迟有大幅度的降低,而读取速度提高了近2倍。

而在2017年8月的闪存峰会上,三星Z-SSD“概念机”正式落地,被命名为SZ-985,3个月后,SZ-985于2017年11月正式发布。

据悉,Z-SSD非常稳定,能够在整个生命周期内保持同样的延迟时间,不会因为使用时间长改变延迟性能。三星还在积极开发第二代产品,据说可以大大降低成本,而且保持了低延迟的性能。

V-NAND强在哪里

与2D平面闪存相比,V-NAND垂直结构有明显优势,主要包括以下两点:

1、容量增加:每个存储块中的页数增加2倍,每个存储块中可以包含的字节数,由1024K Bytes增加到了3*1024K Bytes. 字节数的增加,代表存储容量的增大;

2. 性能提升:V-NAND的每个页的写入时间为0.6ms,而平面NAND中的页写入时间是2ms, V-NAND快了1.4ms,。随机读方面,V-NAND和平面NAND只相差3us, 处于同一水平。在存储块擦除方面,V-NAND比平面NAND快了1ms.

在2D平面NAND中,随着制程进入20nm以下,不同存储单元之间的干扰效应越来越严重,为了减少干扰,三星在V-NAND中引入了电荷陷阱(Charge Trap Flash, CTF)的概念,目的就是尽可能的消除存储单元之间的干扰。与平面NAND相比,V-NAND存储单元的分布区间变窄了33%,这样的好处就是减少了读写的错误几率,让cell更加可靠。另外,V-NAND的存储单元之间的干扰下降了84%,同样,不同存储单元之间的干扰减少,也可以很大程度上提高NAND的可靠性。

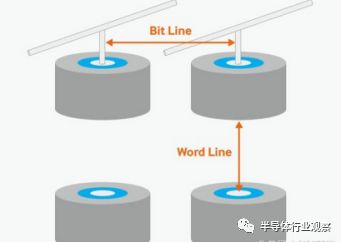

如下图所示,在水平方向,即bit line方向,不同存储单元之间相距较远,且有绝缘层阻隔,可以说在水平方向,不同存储单元之间的干扰基本不存在。

在垂直方向,不同cell之间的距离达到40nm, 比平面NAND的十几nm要大很多,所以,在垂直方向,不同存储单元之间的干扰很小。

在2D平面NAND中,存储单元采用的是浮栅结构,电荷存在浮栅导体中。而在三星V-NAND中,存储单元采用的是CTF结构,电荷储存在绝缘体中,与浮栅结构相比,CTF结构由于电荷储存在绝缘体中,电荷更不容易跑出去,所以,在某种程度上,可以说采用CTF结构的NAND闪存比采用浮栅结构的NAND闪存更加可靠。

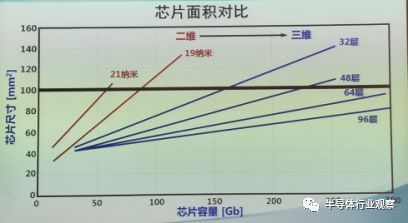

简单来讲,由于传统NAND面临着容量要想提高,制程就越先进,可靠性和性能越低这样的困境,而三星的解决方案就是V-NAND,它不再追求缩小cell单元,而是通过3D堆叠技术封装更多cell,这样也可以达到容量增多的目的。

通过3D堆叠,V-NAND可以垂直方向扩展NAND密度,那就没有继续缩小晶体管的压力了,所以三星可以使用相对旧的工艺来生产V-NAND闪存,不必非要演进到10nm以下了。

3D NAND市场风起云涌

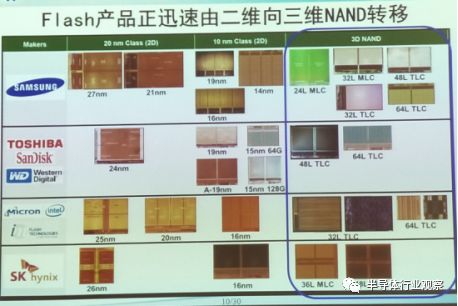

3D NAND的发展速度越来越快,如今,96层堆叠的产品都开始量产了。虽然业界对于各家存储器厂商纷纷上马3D NAND项目,使得产能过剩的担忧此起彼伏,但依然没有打消厂商追求最先进3D NAND的热情,这其中不只有以三星(当前,三星是全球最大的NAND供应商)为代表的传统大厂,中国本土的后起之秀也在该领域努力追赶,并极力扩大产能。

可以说,国际大厂都在加快推进3D NAND的技术演进,不只有三星一家,美光、东芝、西数、SK海力士也都在摩拳擦掌,暗中蓄力,以便加高自身的技术壁垒,拉开与竞争者的差距,为下一波市场争夺战做好准备。

而在近日举行的国际存储研讨会(IMW 2018)上,应用材料公司表示,到2020年,3D存储堆叠可以做到120层,2021年可以达到140层。

除了3D堆叠之外,存储厂商也在力图通过改善数据储存单元结构与控制器技术来增加单位存储容量,美光便率先推出QLC 3D NAND,将单位存储容量提升了33%。

还以三星为例,据悉,该公司正在研发128层的3D NAND。其它厂商方面,东芝与西部数据曾经宣布已完成96层3D NAND的研发,并多次扩大Fab6工厂的投资金额,为96层3D NAND的量产做准备。英特尔和美光也曾表示,96层3D NAND的开发结果将于2018年底或2019年初交付,预计英特尔和美光96层3D NAND可在2019年下半年实现量产。

目前,中国投入3D NAND的企业,以长江存储为主,其项目进展的速度也很快。2016年12月底,由长江存储主导的国家存储器基地正式动土,官方预期分三阶段,共建立三座3D-NAND Flash厂房。第一阶段厂房已于2017年9月完成兴建,预定2018年第三季开始移入机台,并于第四季进行试产,初期投片不超过1万片,用于生产32层3D-NAND Flash产品,并预计于自家64层技术成熟后,再视情况拟定第二、三期生产计划。

而准备量产的32层3D-NAND Flash产品,是武汉长江存储与中科院微电子所最著名的合作案例,已于近期试产成功,还荣获了2018年产业技术创新联盟创新奖。

据悉,双方的合作始于2014年,当时正式启动了3D NAND合作项目;

2015年,完成了9层结构的3D NAND测试芯片,实现了电学性能验证;

2016年,实现了32层测试芯片研发及验证,注资240亿美元建设国家存储器基地;

2017年,测试芯片良率大幅提升,并实现了首款芯片的流片;

2018年,开始了3D NAND存储芯片生产线试产。

紫光集团董事长、长江存储董事长赵伟国曾经表示,武汉长江存储基地将募资800亿元,金额已经全数到位,今年可进入小规模量产,明年进入128Gb的3D NAND 64层技术的研发。据紫光集团全球执行副总裁暨长江存储执行董事长高启全透露,长江存储的3D NAND闪存已经获得第一笔订单,总计10776颗芯片,将用于8GB USD存储卡产品。

综上,无论是国际大厂,还是中国的本土新贵,都在不遗余力地发展3D NAND技术。而在各项性能指标中,堆叠层数成为了最为显眼和受瞩目的元素,这就像是在制程工艺方面,节点(10nm,7nm,5nm等)成为了人们关注的焦点一样,随着工艺的演进,节点微缩的难度越来越大,不知道3D NAND的堆叠层数是否也会如制程节点一样。眼下三星量产的96层是否已经逼近了物理极限呢?

-

三星宣布量产第九代V-NAND 1Tb TLC产品,采用290层双重堆叠技术2024-04-28 1488

-

三星即将量产290层V-NAND闪存2024-04-17 1469

-

三星九代V-NAND闪存或月底量产,堆叠层数将达290层2024-04-12 1393

-

三星24年生产第9代V-NAND闪存 SK海力士25年量产三层堆栈架构321层NAND闪存2023-08-21 871

-

三星电子量产最高存储密度的1Tb 第8代V-NAND2022-12-06 1020

-

三星开始量产第8代V-NAND,存储密度高达1Tb2022-11-08 1605

-

三星推出功耗更低的第六代V-NAND存储器2019-09-09 1770

-

三星推出闪存更快功耗更低的V-NAND存储器2019-09-03 975

-

三星移动固态硬盘T5亮相,采用了新的64层V-NAND技术设计2018-07-26 2945

-

三星已开始生产第五代V-NAND闪存芯片2018-07-13 4444

-

三星其第五代V-NAND存储芯片开始量产,存储市场将迎来大容量需求爆发2018-07-12 2023

-

三星512GB嵌入式通用闪存量产,采用64层512Gb V-NAND电路设计和电源管理技术2018-07-10 1181

-

三星48层3D V-NAND闪存技术揭秘2016-07-13 7455

-

48层堆叠V-NAND存储器,将提升三星成本竞争契机2015-08-11 1024

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !