汽车瞬间撞树,现场惨烈!主动刹车系统为啥不喊停?!

汽车瞬间撞树,现场惨烈!主动刹车系统为啥不喊停?!

描述

近日,有本田车主在车友群里分享说,他刚提车不久的皓影幻夜版,还没开过隐就给撞坏了。这是怎么回事呢?原来是他停车刚起步时,想测试一下这车的加速性能,于是就一脚踩下去了,但中途的时候,当他伸手去副驾驶捡东西时,皓影就一头撞电线杆上了,结果惨不忍睹。万幸的是,人没事!

图:皓影撞电线杆后的照片。

据说,这是皓影自去年11月上市以来的首次较大事故。在皓影上市之初,主动安全配置可是它的主要卖点之一。据广汽本田官网显示,皓影幻夜黑标配了Honda SENSING安全超感技术的,该技术包括了ACC主动巡航控制系统、LKAS车道保持辅助系统、RDM车道偏移抑制系统、TSR交通标识智能识别系统、PA自动泊车辅助系统、CMBS碰撞缓解制动系统(这也就是常说的主动刹车系统)等等。

图:皓影撞电线杆后前脸损毁情况。

图:皓影官方正脸图。

按理说,皓影配备了主动刹车系统,汽车在撞上电线杠之前就应该会检测到,并主动刹车才对啊,为什么主动刹车系统没有起作用呢?

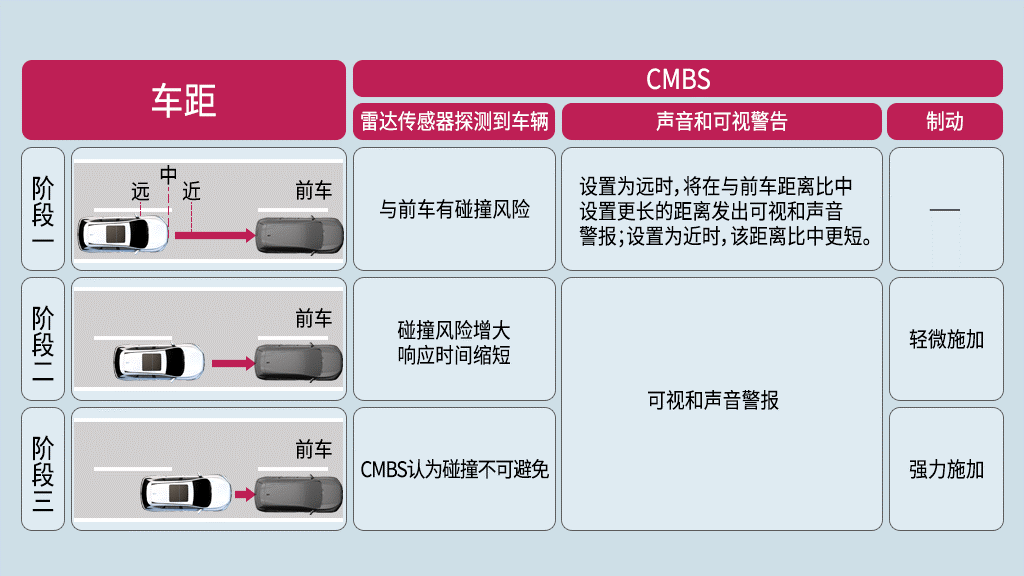

其实,本田的这个主动刹车系统,也就是“CMBS碰撞缓解制动系统”(简称CMBS系统),它的工作原理是通过微波雷达和单眼摄像机,感应并识别前方车辆、对向车辆和行人(障碍物)。当车辆与障碍物可能发生碰撞危险时,系统先是通过三次警示,以体感形式再次提醒驾驶者对车辆进行操作。如果司机还是没有采取制动动作,系统会实施强力制动,以辅助驾驶者规避碰撞及减轻伤害。

根据本田官网的操作手册显示,该系统的激活条件是当车辆于前方探测到的车辆或者行人的速度差约为5km/h及以上,并且有发生碰撞的可能时,或者当车速约为100km/h或更低,且有与前方探测到的迎面车辆或行人发生碰撞的可能性时。

系统激活后,对于可能发生的碰撞有三个警报阶段。当然,这取决于环境条件,CMBS系统可以跳过所有的阶段,直接触发最后的阶段。

图:本田CMBS系统的报警阶段。

但同时,在最后,本田也给出了一个重要的安全提醒:CMBS系统的设计有助于减轻不可避免的碰撞的严重性,但它不会预防碰撞,也不会自动停止车辆,驾驶员仍然需要根据驾驶条件适时操作制动踏板和方向盘。

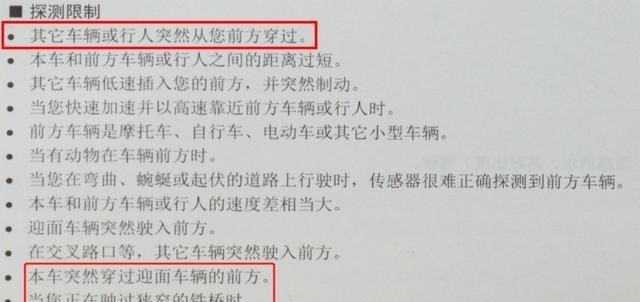

那这个系统有没有什么限制呢?据网友查询到的资料显示,它其实是有不少限制的,比如当其他车辆或者行人突然从您前方穿过;本车和前方车辆或行人之间的距离过短;当您在弯曲、蜿蜒或起伏的道路上行驶时,传感器很难正确探测到前方车辆等等。

由车主提供的照片可以看出来,应该是在乡间的小路上,路旁有许多的电线杆和数,或许是驾驶员突然侧身去拿副驾驶上的东西时,车辆开始偏离行驶轨迹,然后撞上电线杆,这个距离太短,传感器来不及识别障碍物,也就无法做出判断了。

对此,海外一位从事人工智能研究的专家告诉<电子发烧友>,这还可能是因为ISO26262的功能安全性做得不够造成的。

同时,他也对当前的无人驾驶发展发表了自己的看法,在他看来,现在的无人驾驶硬件做的是有问题的,必须要做一个专用的硬件来计算无人驾驶算法。

现在的自动驾驶主要包括三个模块:

一个模块接收传感器输入。一般常用的传感器是定位 GPS、激光雷达、摄像头和声纳。激光雷达和声纳系统是躲避障碍物的两道屏障,而摄像头主要用来收集路况信息,比如行人、交通指示牌、行车道等。

第二个模块根据传感器数据分析路况并作出行驶决策,主要包含目标定位、识别和跟踪这三个任务,所要作出的决策主要是行车路线和躲避障碍。目前常用的算法是深度神经网络 DNN,具体可以分为处理静态任务的卷积神经网络 CNN 和处理与时间相关任务的 RNN/LSTM。

第三个模块提供与云平台的交互。因为车载计算系统的计算能力和存储能力有限,需要通过云端实现海量数据存储、复杂机器学习模型训练和高精度地图绘制。

在这位专家看来,CNN就是一个黑盒子,无人驾驶公司还需要对不同的物体进行标识,然后再让CNN学习,而纯视觉的CNN在森林很容易失效,例如森林遮挡阳光形成的光斑就很容易让AI出错。

而如果是L5级无人驾驶,就自然会面临雨天、强光、大阴影、大拐弯等极端的条件,对AI来说,这些极端条件需要兼顾,但如果兼容了这些极端条件的话,常用的一些情况就会受到影响。如何解决其实是一个非常棘手的问题。

当然,他也指出,如果使用soDLA来做视觉/AI部分,再加上一个扩展加速器cora,或许是一个不错的解决办法。cora主要用来解决定位和控制算法问题,它带了一个可配置的卡曼滤波加速器,可用来2D定位,并将精确信息放在地图上,地图给出行走路线,再用cora自带的PID/MPC控制加速器,车辆就能满足高速行驶下的安全性了。

最后,他还吐槽说,无人驾驶应该是一个循序渐进的技术,可资本老是想加速推进,弄得现在无人驾驶现在虚火一把。他还是希望无人驾驶能够按照技术发展周期继续走下去。

-

汽车制动系统如何提升刹车性能2024-11-28 2107

-

工业生产中的“主动刹车”,是怎么实现的?2022-01-14 3077

-

如何对汽车中控音箱系统进行升级呢2022-01-03 2009

-

特斯拉刹车失灵,导致连撞两车事故发生2021-02-01 2229

-

提升行驶安全性 领界主动刹车系统测试2019-06-14 1274

-

电动汽车的刹车系统跟普通汽车的有什么不同 本文告诉你答案2019-01-11 9349

-

汽车刹车系统的介绍及卡钳和刹车盘的设计2017-09-29 1737

-

基于汽车自动刹车系统的应用2017-09-03 802

-

汽车防撞系统设计可以实现自动刹车功能2015-05-16 2991

-

汽车主动安全:后势看俏趋势尽显2014-08-21 4263

-

汽车主动避撞系统几种类型介绍2012-10-24 5367

-

汽车制动系统组成及盘式刹车优缺点2011-05-26 4163

-

汽车主动避撞系统的改进方法与讨论2010-02-23 641

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !