Leetcode上第11号问题:盛最多水的容器

描述

Leetcode 上第 11 号问题:盛最多水的容器,是一道非常经典的问题。不久前,一个同学还告诉我,他去字节跳动面试,考了一模一样的原题。

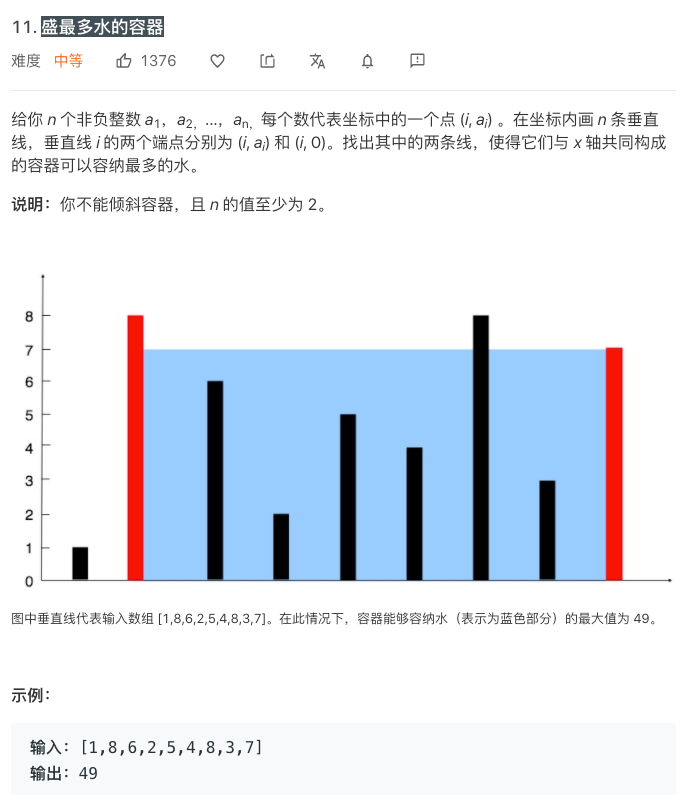

这个问题本身很好理解:在坐标轴的每个坐标位置都放上了一系列长度不等的竖板。要求在这些竖板中选出两块,这两块竖板和坐标轴组成了一个“容器”。这个容器的底就是这两块竖板所在的坐标之间的距离;而高则是这两块竖板之间的较短者。所谓短板效应。

问题是希望找到两块竖板,使得这个“容器”的面积最大。

如果总共有 n 块木板可以选择的话,我们可以暴力枚举任意两块木板的组合,检查他们组成的容器面积,一共需要检查 n * (n - 1) / 2 对木板的组合。

如果会排列组合的同学,可以很轻易地使用组合公式得到这个结果,即:

C(n, 2) = n * (n - 1) / 2

即使不擅长排列组合的同学,也可以非常容易地通过程序来分析出这个结果。我们的暴力枚举的程序伪码是这样的:(其中数组 a 存储了 n 个木板的高度)

res = 0; for(i = 0; i < n; i ++) for(j = i + 1; j < n; j ++){ // 判断使用 a[i] 和 a[j] 作为木板组成的容器是否是更大的容器 // min(a[i], a[j]) 是容器的高度,即两块木板选短者 // j - i 为容器的底 res = max(res, min(a[i], a[j]) * (j - i)); } return res;

在上面的循环中,res 一共被比较计算了几次?

可以想象,当 i == 0 的时候,j 的取值范围是从 1 到 n-1,内循环一共计算了 n-1 次;

当 i == 1 的时候,j 的取值范围是从 2 到 n-1,内循环一共计算了 n-2 次;

当 i == 2 的时候,j 的取值范围是从 3 到 n-1,内循环一共计算了 n-3 次;

以此类推...

i 最大取值为 n - 2,此时 j 的取值为 n-1,内循环只计算了 1 次。

所以,整体,内循环计算的次数,就是 1 + 2 + 3 + ... + (n-3) + (n-2) + (n-1)。

这是一个等差数列求和,一共 n-1 项,首项为 1,末项为 n-1。带入等差数列求和公式,就是 n * (n - 1) / 2。

很显然,这样暴力枚举,我们的算法时间复杂度是 O(n^2) 级别的。

实际上,这个问题有 O(n) 级别的解法,也就是大名鼎鼎的双指针解法,思路是这样的:

首先,使用 left 和 right 两个指针,分别指向最左边的木板 a[0] 和最右边的木板 a[n-1]。这样,left 和 right 就构成了一个容器。这个容器的面积,是我们的初始值。

下一步,我们只需要看 left 对应的木板和 right 对应的木板谁小,就好了。如果 left 更小,那么就 left ++,也就是下一步去检查 a[1] 和 a[n - 1] 组成的容器是否更大?如果 right 更小,那么就 right --,也就是看 a[0] 和 a[n - 2] 组成的容器是否更大?这个过程以此类推,如果发现了更大的容器,就更新结果。

算法伪码大概是这样的:

l = 0, r = n - 1, res = 0; while(l < r){ // 判断使用 a[l] 和 a[r] 作为木板组成的容器是否是更大的容器 res = max(res, min(a[l], a[r]) * (r - l)); if(a[l] < a[r]) l ++; else r --; } return res;

可以看出来,这个过程,或者 left ++,或者 right --,木板之间的距离越来越小。直到 left 和 right 碰上,也就是两块木板重合了,容器的底为 0,此时,算法结束。

这个算法的复杂度是 O(n) 的。因为整个算法中,每一个木板都或者被 left 指针指过一次,或者被 right 指针指过一次,直到 left 和 right 汇合。

对应的,res 一共被计算了 n-1 次。因为两个木板才能形成一个容器。使用这种方式,n 个木板,一共组成了 n-1 个容器。

这个算法看起来非常简单,但是,一个很致命的问题是:这个算法为什么是正确的?

一个直观的想法是:每次不管是 left 右移,还是 right 左移,容器的底都会减一。由于容器的底减小了,所以,如果我们要想得到更大的面积,就要让容器的高变大。整个容器的高是由最短的木板决定的,所以我们将两个木板中最短的那一个做改变,才有可能得到一个更大的容器。

这个解释模模糊糊说得通,但似乎并不是那么严格。关键在于,这个解释没有说明:这个算法为什么没有漏掉一个可能的更大面积的容器?

Leetcode 的讨论区有很多关于这个算法的正确性的讨论,但我觉得大多数叙述的语言过于理论化了。也有同学在我的课程问答区问过我这个问题,所以,我写了这篇文章,尝试阐述一下这个问题。

我们来看初始的时候,left 指向 a[0],right 指向 a[n-1]。我们假设 a[0] 是小于 a[n-1] 的,即 a[0] < a[n-1]。那么下一步,根据我们的算法,就是 left ++,即 left 下一步指向了 a[1]。

这意味着什么?这就意味着,使用 a[0] 和 a[n-2];使用 a[0] 和 a[n-3];使用 a[0] 和 a[n-4];.... ;使用 a[0] 和 a[1],这些木板的组合,我们都直接跳过去了,不去计算了。

换句话说,因为我们直接 left ++ 了,所以所有的以 a[0] 为左边木板的其他组合,都不看了。

为什么可以这样?

还记得我们的假设吗?a[0] 是小于 a[n-1] 的。所以,此时,整个容器的高度,是由 a[0] 决定的。因为,如果右边板的高度大于 a[0],我们取短板,容器的高度还是 a[0];如果右边的高度小于 a[0],那么容器的高度比 a[0] 还要小。

而对于其他的以 a[0] 为左边木板的组合:a[0] 和 a[1],a[0] 和 a[2],a[0] 和 a[3],...,a[0] 和 a[n-2],底的长度都比 a[0] 和 a[n-1] 更小。而高度又不会超过 a[0],所以,面积一定是更小的,我们就可以直接排除掉!

那么这个过程,我们一下子排除了多少组组合呢?答案是,左边是 a[0],右边是 a[1] ... a[n-2],一共 n-2 组组合,直接被我们扔掉了。

当然,如果我们假设 a[0] > a[n-1],这个逻辑同样成立,只不过我们扔掉的组合,右边固定为 a[n-1],左边是 a[1] 到 a[n-2],还是 n-2 个组合。

现在,假设我们的 left 指向 1 了,right 还是 n-1。再假设,这次是 a[1] > a[n-1] 了。那么,按照我们的算法,就应该是 right-- 了。

这次,有了上面的分析,相信大家就都理解了,我们不需要比较 a[2] 和 a[n-1];a[3] 和 a[n-1];a[4] 和 a[n-1];...;a[n-3] 和 a[n-1],a[n-2] 和 a[n-1],这些组合了。

为什么?因为此时,a[1] 和 a[n-1] 这个组合中,容器的高度是由右边的板 a[n-1] 决定的。那么剩下的以 a[n-1] 为右侧板的所有容器,高度不可能大于 a[n-1] 了,而底却在缩小,所以,这些组合都可以直接扔掉,不计算了。

那么这次,我们扔掉了多少个组合?答案是右边固定为 a[n - 1],左边是 a[2], a[3],...,a[n-2],一共 n-3 个组合!

相信大家可以看出规律来了。我们每次左指针或者右指针移动一次,其实都是扔掉了若干组合,不再需要比较了。

第一次移动,扔掉了 n-2 个组合;第二次移动,扔掉了 n-3 个组合;第三次移动,将扔掉 n-4 个组合,依次类推,直到最后一次移动,扔掉 1 个组合。

那么,我们在这个过程中,总共扔掉了多少组合?就是 1, 2, 3, ... , n-4, n-3, n-2 的和。大家可以看出来,这又是一个等差数列。首项是 1,末项是 n-2,一共 n-2 项。

带入等差数列求和公式,我们一共扔掉了 (n-1)*(n-2)/2 这么多个组合,不用去考虑。

现在,大家就可以计算一下了。回忆一下上面的叙述:

我们一共扔掉了 (n-1)*(n-2)/2 这么多组合,只计算了 n-1 这么多组合。

把他们加起来,是多少?

答案是 n * (n - 1) / 2!

大家回忆一下,这个数字正好就是 n 块木板,抽出两块,组成容器的所有可能方案!

C(n, 2) = n * (n - 1) / 2!

那么这也就证明了,我们的双指针算法,比较了 n-1 组木板,扔掉了 (n-1)*(n-2)/2 组木板,合在一起,已经完整地考虑了所有 n * (n - 1) / 2 组木板的组合了。

我们这个过程,不会漏掉任何一个组合,最终找到的解,一定是最优解!

怎么样?是不是觉得这个证明理解起来并不难?

值得一提的是,虽然我们说这个问题是双指针的问题,但其实,在算法设计上,我们使用了贪心的思想。即每次把最短木板对应的所有其余组合都扔掉了。

而对于贪心算法来说,最大的特点就是:通常代码都会比较简单,但要想证明贪心的正确性,会比较费劲。这个问题就是一个很好的例子。

实际上,在 Leetcode 上,还有很多贪心的问题,拥有这样的特点。以后有机会,可以再向大家介绍。

-

一面低压柜最多能放多少台电容器2024-07-04 1626

-

我们如何确定c11电容器的值呢?2023-01-05 357

-

盛最多水的容器:双指针的经典题目2022-07-28 1107

-

HarmonyOS应用开发实战-容器组件tabs2021-11-16 1067

-

请问LeetCode448如何找到所有数组中消失的数字?2020-11-05 1689

-

“AIDAnova”号邮轮是世界上第一艘液化天然气(LNG)动力游轮2020-11-04 5199

-

嫦娥四号探测器实现人类史上第一次月球背面着陆2019-01-03 6603

-

汽包平衡容器原理知识分享2018-01-07 12167

-

iOS11被果粉吐槽史上Bug最多2017-10-04 1549

-

容器水量测量2013-01-14 2100

-

新天11号卫星参数表2012-08-17 34513

-

3月11号升级是真的吗?2010-02-27 2272

-

CY11型矩形云母电容器2009-08-21 2061

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !