数据处理时为什么要从DMA缓存空间中获取?

电子说

描述

笔记中最后得出一个串口接收的总结“空闲中断 + DMA + 队列 + 内存管理 + 定时控制”。因为空闲中断的误触发,导致我们不得不使用定时器来达到接收完整一帧的效果,这样一来,就会导致一些问题:1、数据吞吐率低,发送方需要延时一段时间后才能发送下一帧;2、响应不及时,因为有延时,必然导致接收方回复慢。3、空间利用率不高,如果一个短帧到来,会导致整帧缓存空间(这个空间大小一般是最大帧长)无法使用。

今天鱼鹰自己对自己进行一次升级,改用“空闲中断 + 循环DMA + 无锁队列”的方式进行最为高效的接收方式(无锁队列以后有时间再写,这次的重点不在这)。这种接收方式鱼鹰在接触了循环队列后就开始思考了,那个时候工作没多久,然后一位前辈使用的就是空闲中断 + DMA 的方式接收,也算是惊到鱼鹰了。后来鱼鹰在想,循环队列的优势显而易见,而DMA在设置为循环模式时,天然就是一个循环队列,我是否能将循环队列和DMA相结合,实现一个循环缓存空间呢?具体当时是如何思考的鱼鹰已不记得了,只知道当时利用KEIL的模拟功能貌似是实现了想要的效果,但是在实际测试过程中应该是出现了问题,所以导致这个想法搁置了。这个实现代码鱼鹰会一并上传到公众号,让各位道友参考一二,自认为自己符合条件的自行获取就是了。直到最近看到头条一位读者的评论,鱼鹰的心思才又活泛起来了,通过评论交流,终于理解了其中是如何实现的,也想到了如何将其和无锁队列相结合,也就有了这一次笔记的分享。

实习时初次接触空闲中断时,用的接收方式是 空闲中断 + 串口接收中断,这个算是 V1.0版。后来正式工作后接触到的是 “空闲中断 + DMA”这个是V2.0,后来鱼鹰在此基础上进行改进,加入了队列,加入了定时器,算V2.5好了。这次效率更高,而且空间利用率也高,中断处理简单到到极致,定为V3.0。可能很多人在之前的笔记中根本无法真正理解鱼鹰的本意,因为这份笔记太长,如果没有一定的经验根本无法体会,尽管有一份参考代码放在后台供各位道友进行参考,但是因为那份代码只解决了一个定时器控制问题,注释也不详尽,还是鱼鹰的初次思考,所以相信很多人看到这份代码都是云里雾里的,还是无法实现其中的细节。那么今天鱼鹰就来简单描述其中的关键细节实现:

串口接收实现V1.01、初始化时开启串口的接收中断和空闲中断2、串口中断处理时,每接收一个字节存入缓存空间(注意控制越界问题)3、一旦空闲中断来了,停止接收,设置标志位,通知上层已完成一帧数据的接收,上层负责数据的处理工作。当然为了防止误触发,也可以使用定时器进行进一步控制,也可以在此基础上加入缓存队列。

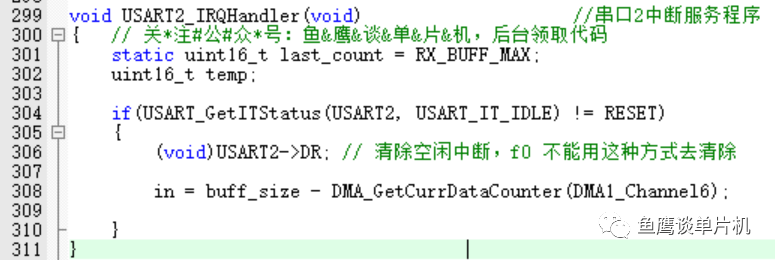

串口接收实现V2.01、初始化时开启串口的空闲中断,并且初始化为正常DMA。2、触发空闲中断时,通知上层接收完成并且将其拷贝到一个缓存中供上层使用,然后重新启动DMA进行下一次的接收,因为帧与帧之间有空闲时间,只要保证这段时间大于中断处理时间,那么接收一般不会出现问题。这里有一个关键点就是,如何获取这次接收的数据长度:

Rev_Size = DMA_Set_Size - CNDTR

Rev_Size 是实际接收的长度,DMA_Set_Size是初始化DMA时设置的缓存大小,这个大小一般大于等于一帧数据的最大长度,并且最好是它的2倍以上,这样极端情况下不容易被下一帧数据所覆盖(怕中断处理不及时导致覆盖了之前已接收的数据)。而 CNDTR就是 DMA 寄存器中记录目前剩余需要接收的大小,当它为 0 时表示接收完成,DMA自动关闭。好好理解一下,实现起来不难。 串口接收实现V3.0

1、初始化时开启串口的空闲中断,并且初始化为循环DMA。2、触发空闲中断时,更新索引,这个索引表示当前写入索引值,用于上层判断缓存空间已写入的数据(鱼鹰前面写了关于循环FIFO的笔记,可自行查看,如果不懂这个,下面的你理解不了,数据结构系列文章之队列 FIFO)。3、如果加入无锁FIFO,更新in索引值。数据处理时只要从DMA缓存空间中获取即可。

现在我们来分析一下更细节的东西1、缓存大小?2、如何获取数据?3、好处?4、隐患,缺点?缓存大小可以根据需要设置,这个需要看你数据处理的延迟时间。比如说发送者10 ms发送一帧数据,你的数据处理正常时候10 ms处理一次,但有时候CPU 负担重,你的数据处理优先级较低,那么可能20 ms才会处理,那么缓存空间必然需要大于两帧数据才行,这个空间需要测试后才能确定,而且需要留有一定的富余才行。那么如何获取数据?通过学习循环FIFO的知识我们知道,循环FIFO由两个变量in和out进行数据管理,如果我们的in可以根据DMA剩余量进行更新,那么就可以根据in和out之间的关系知道目前缓存空间里面到底有多少未处理的数据了。那么如何更新呢?鱼鹰就不藏私了,直接在此说明,不过加入无锁FIFO的就自己从参考代码中获取了,这个其实都差不多。

In = DMA_Set_Size - CNDTR(CNDTR永远不会是0)

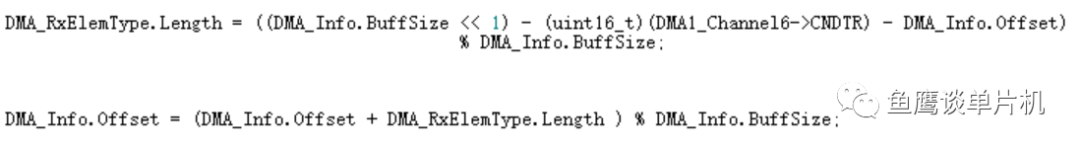

是不是很惊讶,是不是不可思议,你和终极接收方式只差一层窗户纸?当年鱼鹰为了更新这个值,用了老长一段代码实现:

而现在再看这个代码,已经忘记当初是咋想的了,但是这个式子确实可以更新in的值,即上面的offset,只是当初想的有点复杂了。简单来说,就是先通过CNTR和之前的 offset 获取目前的接收的长度(这个应该是受V2.0版本影响),然后根据长度更新目前的offset。但是通过读者的评论,发现根本不需要这样麻烦。只要有了in的值,然后又有out,那么获取队列中的数据也就不难了。

其实如果说采用循环DMA只是减少了中断的代码,让中断处理时间更短,那么鱼鹰还是会选择以前的V2.0的接收方式,毕竟这种方式实现了帧隔离,但是读者的一个评论提醒了我,那就是这种方式不需要重新启动DMA。这意味着什么?意味着高效,意味着DMA持续工作,意味着不存在因为DMA的短暂关闭而导致数据丢失。这就是鱼鹰接下来要说的优点:1、中断代码及其简单,像上面那种只是更新in的话只需要三条代码即可完成。2、不需要重启DMA3、因为不需要重启DMA,也就减少了这段时间串口数据的丢失4、数据吞吐量可以达到最大化,每帧数据只需间隔一个空闲时间即可继续发送。最大程度的利用了串口的接收能力,而且不用担心数据丢失,这对于快速数据的接收是非常有好处的。5、就算你不想数据帧之间出现空闲间隔时间,你也可以通过一个定时器定时更新in的值。6、即使在串口中断更新in的值时DMA又在接收数据,也不会出现问题,这个原理和无锁FIFO一样。7、不需要定时控制,防止空闲中断的误触发。8、即使因为中断体系短暂关闭,而导致空闲中断不能及时处理,也不会影响DMA在后台自动接收数据。 优点很多,缺点也有,下面就来唠叨唠叨缺点:1、因为所有数据都在一个缓存中,无法实现帧与帧之间的硬性隔离,所以必须通过数据本身确定一帧数据,对于数据的处理难道较高,这一点目前鱼鹰采用状态机处理,但是总感觉效率较低,后期看看能不能升个级啥的。2、因为无法实现帧隔离,所以一旦因为硬件干扰啥的导致多或少接收一个字节数据,又或者数据接收错误,那么再从缓存中得到一帧完整数据就比较耗时了,所以状态机一定要有自恢复机制,能够继续处理后续的数据帧。3、一旦数据处理比较慢,而剩余缓存空间不够大,那么未处理的数据将自动被DMA接收的新数据所覆盖,所以缓存大小一定要有富余。4、一次发送的数据大于或等于缓存空间,那么in的值就有问题,所以发送者发送的一帧数据一定不能大于或等于缓存空间,切记这一点。 上面的第3点可以通过处理来提醒用户缓存不够(有些无法情况无法发觉),这个鱼鹰在代码中做了处理,各位可参考。而第四点一般不会出现,这是在设计DMA缓存时就会考虑的。

责任编辑:pj

-

怎么在代码与数据空间中放置常量2019-06-10 1237

-

实时数据处理系统有什么特点?2019-07-31 3584

-

DMA如何连续向上位机发送数据?2021-12-09 1416

-

DMA是什么?DMA的传输2022-01-11 1221

-

数据处理同步的问题2022-03-09 11590

-

STM32H7 DMA缓存内存中的数据已损坏是何原因?如何解决呢2022-12-09 808

-

本体在个人数据空间中的应用研究2010-01-22 451

-

并行空间数据处理系统的设计2010-03-01 1475

-

论空间数据处理与空间数据挖掘2011-06-24 856

-

Thumb数据处理指令2017-10-19 1625

-

关于Flash程序空间中的数据访问的实验2021-08-04 767

-

PLC的数据处理能力都和哪些因素相关?2023-07-31 1693

-

海量数据处理需要多少RAM内存2024-11-11 2115

-

缓存对大数据处理的影响分析2024-12-18 1143

-

三维测量数据处理流程2024-12-30 1393

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !