关于有限温度下非晶固体刚性起源的最新成果

电子说

描述

玻璃能承受应力,显然是一种固体;同时其微观结构保持无序,类似液体。这种混合的特性使得玻璃态物质在我们日常生活中拥有许多有趣的应用,同时,也让科学家费解和着迷。作为普通人,我们可以愉快地接受玻璃是固体这一事情;而科研人员(科学 gang jing)则对此持保留态度。玻璃是否真的具有刚性,其刚性起源是什么,这仍是值得探讨的科学问题。

近日,上海交通大学物理与天文学院童华课题组在Nature Communications上以“Emergent solidity of amorphous materials as a consequence of mechanical self-organisation”为题发表了关于有限温度下非晶固体刚性起源的最新成果。该项研究诠释了在没有发生自发对称破缺且简谐近似完全失效的情况下,非晶固体如何通过力学自组装获得刚性。

非晶固体,譬如玻璃,是日常生活中如此常见的物质形态,以至于人们可能很难意识到其神奇之处。首先,非晶固体跟液体一样具有无序的微观结构,同时又跟晶体一样表现出刚性。如此不同乃至相互矛盾的两种特性如何在非晶固体中达到和谐统一?凝聚态物理理论告诉我们,晶体的刚性起源于晶格周期性结构导致的自发对称破缺。非晶固体结构无序,显然不能通过这一机制获得刚性。其次,对于晶体而言,基于零温完美晶体理解其低温特性是顺其自然的。温度带来的热涨落效应可以在简谐近似下作为微扰处理。然而,非晶固体具有特殊的临界稳定性,也就是说,非常小的热涨落效应都会给体系带来显著的改变。这进一步给理解有限温度下的非晶固体特性制造了根本性的困难。

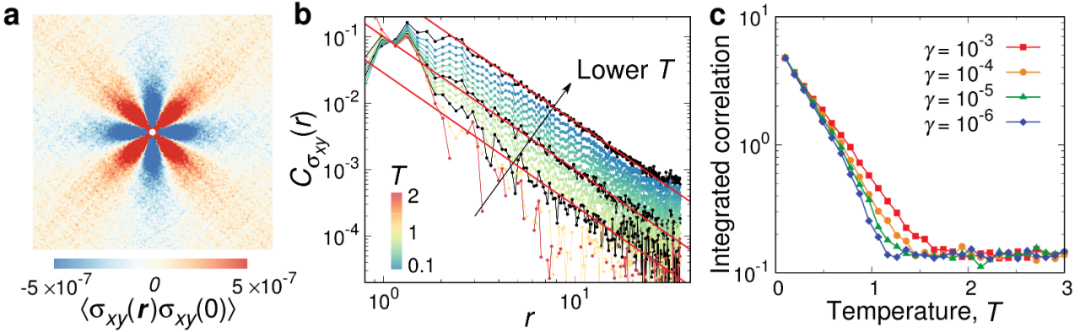

应力长程关联的出现 童华课题组及其合作者关注液体降温形成非晶固体的过程中系统力学特性的演化。通过大规模计算机模拟,研究发现非平衡玻璃化转变过程伴随着应力长程关联的出现。与剪切弹性模量的结果相互印证,这证明了非平衡玻璃化转变本质上是一个力学特性的转变过程,而应力长程关联可能是非晶固体统一的刚性起源。

核心力学网络的逾渗转变 在巨大的非简谐效应之下,有限温度下的非晶固体远离力学平衡的状态。在此条件下,应力的长程关联是如何产生的?从高维能量超平面的角度看,一种可能的解释是,虽然力学平衡在大量的自由度上被打破,而在一部分自由度上却近似成立。在对应的实空间中,这意味着存在这样的核心力学网络,其承载着主要的应力且在整个系统中延展,就像一个强力的骨架让系统呈现刚性。一个重要的研究发现是,这一核心力学网络只有在温度低于玻璃化转变点时才能扩展至全局,用科学术语来讲,就是发生了逾渗转变。该结果诠释了有限温度下非晶固体刚性起源的微观机制。 综上,有限温度下的非晶固体通过特殊的力学自组装机制达到“部分力学平衡”从而获得刚性;零温非晶固体因为充分的力学平衡获得刚性。晶体的刚性可以从自发对称破缺角度诠释。但是晶体也满足力学平衡条件,只是其力学特性与结构特性完全对应,研究人员一直是以结构而非力学特性作为第一出发点。童华课题组的研究表明,为了统一理解非晶固体和晶体的刚性以及其他相关特性,力学自组装或许可以作为基本的出发点。 论文第一作者为上海交通大学物理与天文学院童华教授,合作者为日本东京大学的Shiladitya Sengupta 以及Hajime Tanaka教授。

责任编辑:lq

-

固体表面温度测量2011-04-12 3901

-

混沌与控制的起源2014-03-01 2156

-

什么是晶振的温度特性?2017-06-13 10454

-

非晶固体光敏传感器技术2009-07-18 603

-

非刚性三维模型检索特征提取技术研究2017-12-19 1274

-

固体钽电容和非固体钽电容区别2023-08-25 3064

-

晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施2024-01-26 2821

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !