北理工在核酸药物输运和肿瘤免疫治疗方面取得重要研究进展

描述

近日,北京理工大学前沿交叉科学研究院黄渊余课题组在核酸药物输运和肿瘤免疫治疗方面取得重要研究进展。该研究成果以《Rolling microneedle electrode array (RoMEA) empowered nucleic acid delivery and cancer immunotherapy》发表于纳米科技与生物医学领域国际顶级期刊《Nano Today》(影响因子16.907)。该论文第一作者为北京理工大学生命学院/前沿交叉院博士研究生杨同仁和北京大学黄东博士,通讯作者为北京理工大学黄渊余研究员和北京大学李志宏教授。 基于小干扰RNA(siRNA)的核酸药物近年来连续获批上市,已成为引领第三次制药浪潮的代表性技术。siRNA药物开发的关键问题是如何实现高效富集与胞吞、快速抵达细胞质、高效长效沉默靶基因表达,这个过程需要研究开发高效安全的药物递送技术。目前诸多递送载体存在给药效率低、安全性差、成本高、缺乏普适性等问题。

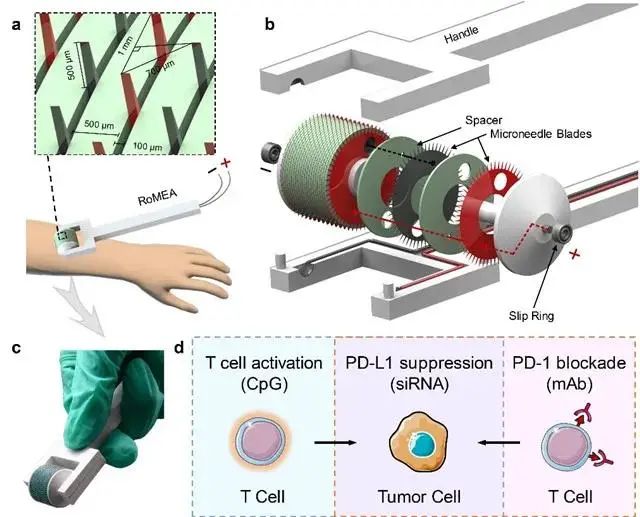

图1 RoMEA示意图及该研究思路 2018年,黄渊余课题组与李志宏课题组开展合作,提出并验证了滚轮微针辅助柔性电穿孔芯片介导siRNA体内透皮递送的策略(Theranostics 2018; 8(9):2361-2376),该策略结合医疗美容领域的微针滚轮与柔性插指电极芯片(FIEA),首先利用微针滚轮在小鼠皮肤组织建立微孔道、形成液体微电极,接着使用柔性电穿孔芯片给予脉冲电场,促使核酸药物分子透皮递送。进一步,研究人员构思将滚动式微针与电穿孔芯片“二合一”,设计了滚动式微针电极阵列(RoMEA,图1),该器件的突出优势在于滚动的同时施加同步电场,可支持在不规则的活体组织表面进行大面积的活体组织电穿孔。同时,该器件具有侵入性小、操作方便、安全、制造成本低、易于大规模生产等优点。

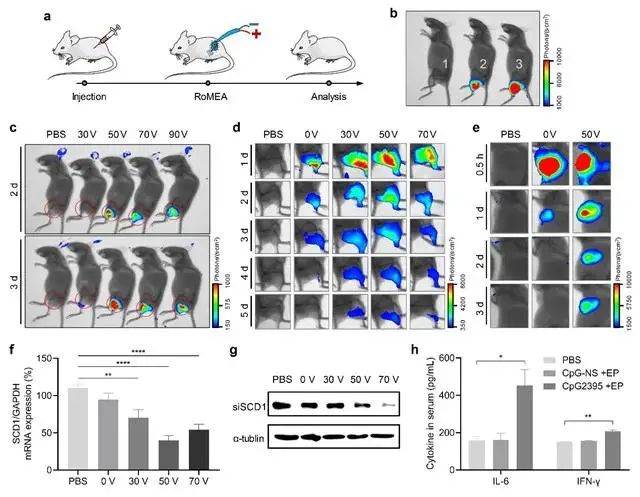

图2 RoMEA介导的体内核酸递送研究 研究人员通过RoMEA递送表达红色荧光蛋白(RFP)的质粒或Cy5标记的siRNA,或抑制SCD1基因表达的siRNA,对RoMEA在体内的核酸递送的参数进行了探究(图2)。结果显示,当RoMEA所施加的电压在30V-90V区间内,RFP的蛋白都得到显著的表达,并且在50V的电压下RFP的蛋白表达强度达到峰值(图2c)。并且当RoMEA所施加的电压为50V时,显著的提高了Cy5-siRNA在小鼠腿部及肿瘤内的滞留时间(图2d, e)。同样,作者发现当RoMEA所施加的电压为50V时siRNA有很好的基因抑制效率(图2f, g)。在此条件下,电转CpG2395(免疫佐剂)可以有效的刺激小鼠分泌IL-6与IFN-g(图2h)。因此,RoMEA可以在50V的电压下可以实现局部高效的核酸转染效率。

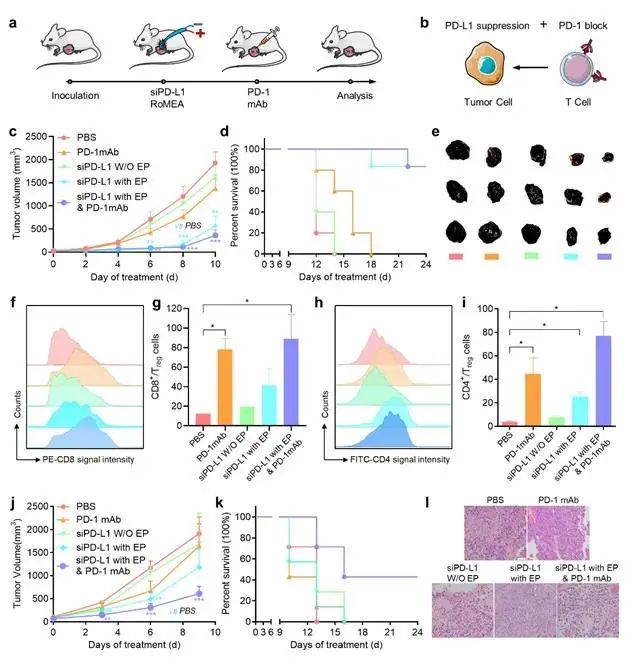

图3 RoMEA介导的B16-F10黑色素瘤的免疫治疗 阻断PD-L1/PD-1免疫检查点通路是临床治疗中最具代表性的肿瘤免疫治疗途径。结合RoMEA的最优参数,研究人员进一步选择抑制PD-L1表达的siRNA(siPD-L1)和拮抗PD-1的单抗(PD-1 mAb)在B16-F10黑色素瘤小鼠模型进行研究(图3a, b)。分别在肿瘤较小(模拟临床早期肿瘤,图3c-i)和肿瘤较大(模拟临床中期肿瘤,图3j-l)时开始治疗。结果显示,单独使用siPD-L1或联合PD-1 mAb,均能有效抑制肿瘤的生长,延长动物生存周期。同时,流式细胞术的结果显示,肿瘤微环境中CD4+ T细胞、CD8+ T细胞数量显著提升,证实了PD-L1/PD-1通路的机制和效果。 该工作设计的滚动式微针电极阵列(RoMEA)加工简单、通用性强,为未来各种治疗剂(不局限于核酸药物)的应用开发奠定了基础,展现了良好的实用前景。

责任编辑:lq

-

薄膜锂电池的研究进展2011-03-11 2970

-

传感器EMC的重要性与研究进展2018-11-05 2214

-

裕策生物获IDG领投的亿元B轮融资 推动肿瘤免疫诊疗发展2018-12-23 5583

-

一氧化氮抗肿瘤纳米药物研究新进展,为治疗肿瘤提供了新思路2018-06-27 3560

-

北理工在无人机通信方面取得研究新成果2019-07-12 3832

-

空间转录组测序用于免疫治疗研究2020-11-18 3442

-

音圈模组助力核酸检测仪器及核酸药物展2022-01-23 253

-

研究者如何研究SLS和IS的肿瘤免疫微环境2022-10-25 2234

-

山西大学:在电化学传感器的设计和肿瘤标记物检测方面取得新进展2023-03-01 1213

-

模块化设计的磁控工程细菌实现肿瘤精准免疫治疗2023-04-07 2532

-

微针系统在肿瘤疫苗中的研究进展2023-09-07 2846

-

北理工在室温运行中波红外探测器研究方面取得突破性进展2023-11-14 1536

-

复旦大学郝洁/邹欣团队Cell子刊发表单细胞分析新技术用于肿瘤精准免疫治疗2023-12-29 2427

-

基于微流控的纳米细胞芯片,用于肺癌免疫治疗的精准预测2024-05-07 2686

-

北理工在超构透镜和单像素成像研究方面取得重要进展2025-12-11 109

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !