平面圆盘形线圈耦合技术在外置式脑起搏器中的应用研究

描述

帕金森病(Parkinson’s Disease,PD)是一种常见的中老年神经系统变性疾病,病变发生在中脑部位,该处有一群黑质神经元,可以合成一种叫做“多巴胺”的神经递质,投射到大脑中的某些区域,对运动功能进行调节。如果这些黑质神经元变性死亡80%以上,大脑内的神经递质多巴胺不能再调节神经系统正常功能,就会出现帕金森病的症状。在我国,55岁以上老年人中约有170多万帕金森病患者,患病率与欧美国家接近。

现阶段除了药物治疗以外,外科手术治疗也可以起到很好的疗效,常用方法有:脑细胞移植术、毁损术以及脑深度电刺激技术(Deep Brain Stimulation, DBS)即脑起搏器。脑细胞移植术和基因治疗虽然已经在动物实验上取得了很大成功,但由于临床缺乏理想的移植组织,目前仍停留在实验室阶段,不宜普遍采用。毁损术是利用电烧灼法破坏脑内功能异常兴奋核团,虽然效果已经被公认,但作为一种具有破坏性的手术,并发症较高、易复发,而且对患者的年龄、适应症等要求也较高,存在明显不足之处。脑深度电刺激技术是利用脑立体定向手术在脑内某一特殊的位置植入电极,通过高频电刺激抑止异常电活动的神经元,从而起到治疗的效果。该技术最大的特点是疗效确切、安全、可通过术后调整控制到最佳状态,副作用小,不破坏脑组织,不影响今后其他新方法的治疗。因此,目前DBS技术已经基本取代了毁损术成为帕金森病外科治疗的首选。

临床应用的脑起搏器主要包括四部分,植入患者体内的部分有:神经刺激器、脑起搏器导线、延长线,体外部分为控制磁铁。神经刺激器包括一个电池和一组微电路系统,植入锁骨附近皮下,可经延长线将产生的电信号传导至脑内深层的目标部位。每一条脑起搏器导线都包括4条薄绝缘线圈及尖端的4个1.5mm电极,导线利用一个电极或多电极组合来传递刺激。延长线植于皮下,通过头、颈、肩的绝缘线,用以连接导线与植入的神经刺激器。控制磁铁为患者操控部分,患者可将控制磁铁置于神经刺激器上方以控制刺激器的开关。这种脑起搏器的缺点是脉冲发生器的电池一般只能维持5~8年,电池用尽后需要更换锁骨皮下的脉冲发生器,而且,体内多处植入异物容易引起皮肤溃烂。目前只有美国的美敦力公司(Medtronic Inc.)生产的脑起搏器(Activa Therapy)获得了美国食品药品管理局(FDA)的认可通过,因此美敦力公司占据着临床所需脑起搏器的垄断地位,对于中国的患者来说价格昂贵。鉴于此,对脑深度电刺激系统的自主研发和进一步改善就显得尤为重要。

本文讨论一种新型脑起搏器——外置式脑起搏器,这种脑起搏器在传统脑起搏器的基础上进行了改进,将信号发生装置、控制装置以及电源全部移至体外,颅内只留下刺激电极。这种设计的优点是避免了锁骨下方的创口,同时避免了大量的导线在体内通过,减少了感染的危险,最大程度减少了病人的痛苦。体外脉冲发生器的随意更换使患者不再受电池电量的制约,使用起来更加方便、轻松。

系统设计

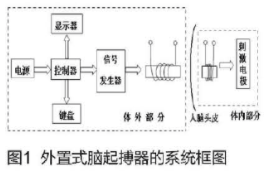

外置式脑起搏器利用线圈可以耦合交流信号的特性来传递刺激信号。系统分为两部分,分别位于人脑头顶头皮的两侧,体外部分包括信号发生器、控制器、电源和显示装置,体内部分主要为刺激器,系统框图见图1。两个相对独立的部分由一对线圈连接起来,将刺激信号由体外耦合至体内的刺激器。外置式脑起搏器在给患者带来使用上方便的同时,也给设计带来了一定的挑战。由于信号是经过头皮传输过去的,所以要保证颅内接受到的脉冲信号的波形和功率能够达到治疗的要求。

脑内线圈(次级线圈)与脑外线圈(初级线圈)

次级线圈为需要和刺激电极相连的线圈,由于次级线圈要植入人脑内,所以需采用特殊形状线圈以节省空间,希望线圈越小越薄越理想。本文设计的为一平面圆盘形线圈,理论上使线圈绕制成单层,犹如蚊香的形状,但考虑到实际绕制时的技术原因,将线圈分为了10层平面圆盘,每层100匝。选用线径为0.06mm的漆包线,所以整个线圈厚度也只有0.6mm,外径d1=30mm,内径d2=18mm。

由于初级线圈可以放在大脑头皮外侧,所以对初级线圈大小和形状的要求不如上述次级线圈严格,只要做到尽量小和尽量薄就可以了。设计的初级线圈为800匝,由线径为0.2mm的漆包线绕制而成,也尽量绕成平面原盘形,可以允许一定的厚度。经测量,线圈厚度为5mm,外径d1=20mm,内径d2=12mm。

电感量和互感

电感量

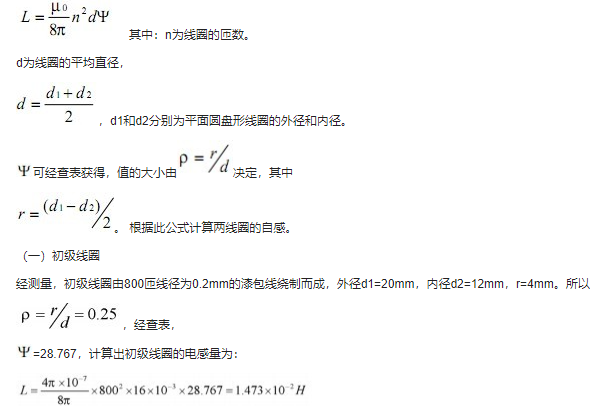

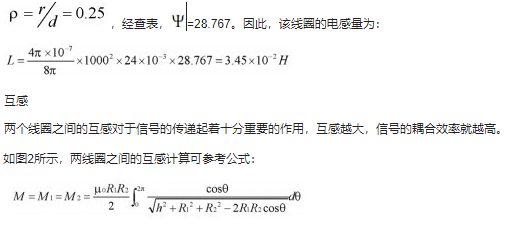

对于平面圆盘形线圈,其电感量的计算可参考以下公式:

(二)次级线圈

经测量,线圈将1000匝分为了10层平面圆盘,漆包线线径0.06mm,整个线圈厚度为0.6mm,外径d1=30mm,内径d2=18mm。r=6mm,

其中:μ0为真空中的磁导率。

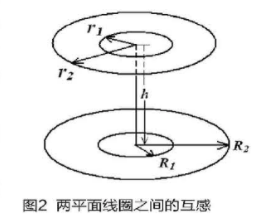

R1、r1分别为初次级线圈的内径。R2、r2分别为初次级线圈的外径。h为两线圈平面之间的距离。

两个平面线圈之间的互感主要与两者之间的距离和各自的尺寸相关,h越小,M就越大。根据此公式计算两线圈之间的互感,得到:

M=M1=M2=3.9 x 10-8H

磁芯和磁罐

由于铁磁材料的磁导率很大,所以铁芯具有使磁场集中到其内部的作用。为了使信号的传输效率最大,可以在线圈周围加上磁罐或内部放置磁芯,以增加初次级线圈之间的互感,提高耦合效率。如果使两个线圈同时经过一根铁芯,可以使次级线圈得到信号的幅度为最大,但由于两个线圈分别位于头颅两侧,因此需分别使用一对彼此分离的铁磁材料互相配合来增加互感。

信号耦合

本文中所讨论的平面圆盘形线圈耦合技术,是首次将线圈能够耦合交流信号这一特点用在脑深度电刺激之中,耦合到的信号否能满足治疗帕金森病的刺激强度是研究的关键。在脑深度电刺激的治疗中,刺激的强度和频率依刺激的部位不同而不同,但大致的范围如下。

刺激频率:100~250Hz

脉冲宽度:60~210μs(平均脉宽为150μs)

电压幅值:1“3.75V(平均2.025V,最高可达10.5V)

主要刺激部位:双侧丘脑底核(STN),其他部位还包括内侧苍白球腹后部(Gpi)和丘脑腹外侧核的腹中间核(Vim)[10]

因此只要次级线圈接收到的信号在额定的负荷下达到上述强度,即可满足要求。

电路设计

电路设计要考虑到刺激系统的鲁棒性,即两级线圈在一定范围内发生相对位置变化时仍能保证输出刺激参数有效的特性。因此,在本电路中选择各参数如下:初级线圈为800匝,信号产生电路为一三极管开关电路,使初级线圈产生一个频率为130.7Hz、幅度为5V脉冲信号,脉冲宽度需根据次级线圈的脉冲宽度调节,实验选定在1.65ms。次级线圈为1000匝,负载为丘脑底核(STN)的平均阻抗1kΩ,次级线圈接收到的信号频率为130.9Hz,脉冲宽度120ms,峰峰值根据有无铁芯、线圈之间距离以及偏心距的不同而不同。

铁芯的影响

可以肯定,铁芯可以减少线圈之间的漏感,使次级线圈信号的峰峰值更大,这一点也可以从实验中看出。保持初级线圈产生的信号不变,并且使两线圈圆心对准,在两个线圈之间距离保持5.5mm不变的情况下,如果不放入铁芯,次级线圈得到的信号峰峰值为3.40V。若在初级线圈内放入磁芯,次级线圈外套有磁罐(磁罐与磁芯相比,在颅内更具有体积优势),次级线圈得到的信号峰峰值为10.6V,是无磁芯时的三倍。

两线圈之间的距离与放置在颅内的位置有关,当放置在大脑顶部时,由于成人颅顶骨的厚度约为5mm左右,最厚的部位可达10mm,所以使两线圈之间的距离限制在10mm以内。

线圈之间距离的影响

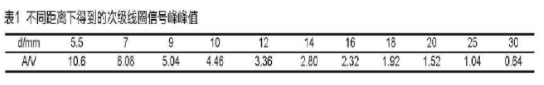

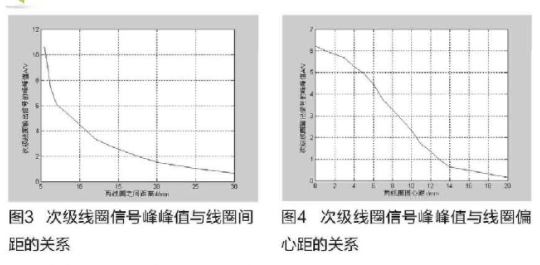

设两线圈平面之间的距离为d,在初级线圈内放有铁芯,次级线圈外套有磁罐的情况下,保持两线圈的中心轴一致,测量在不同距离d下得到的次级线圈信号峰峰值A,见表1和图3。

从曲线图中不难看出,两线圈之间的距离与次级线圈峰峰值近似成负指数关系,在距离为5mm左右时,微弱的距离变化会引起一个较大的次级信号强度的变化,但是在5.5mm~12mm范围内的信号值均可以满足刺激需要,因此具有一定的鲁棒性。但是,在后续的设计中仍要特别注意帕金森病人由于自身运动导致线圈之间距离变化而引起的次级信号的变化,尽量初级线圈固定在患者头皮以得到最大的刺激强度。

线圈偏心距的影响

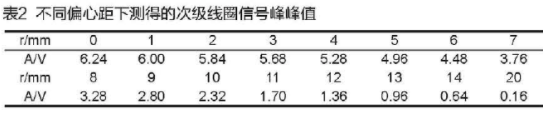

在外置式脑起搏器中,由于有一个线圈在体外,因此,两个线圈除了距离的变化以外,还有可能产生平面的滑移,那么线圈偏心距对次级线圈信号强度的影响也是必须考虑的因素之一。实验中初级线圈的脉冲频率f=136Hz,脉宽Tw=1.65ms,幅值为5V。当两线圈保持间距d=7mm时,测量不同偏心距r下次级线圈得到的信号峰峰值A,见表2和图4。

从曲线中可以看出,两线圈偏心距r与次级线圈峰峰值之间近似成线性关系,随着偏心距r的增大而减小。可以看出系统在一定的偏心范围内均可达到刺激强度的需要,也具有一定的鲁棒性。但在实际使用当中,仍应当增加一个对准的装置,以尽量保证两个线圈的中心轴能在一条直线上,得到最大的刺激信号和最高的效率。

结语

本文首次将线圈耦合交流信号这一原理引入了帕金森病的治疗当中,提出了外置式脑起搏器的设计方案。对平面线圈的各个参数进行了计算,分析了次级信号的强度与各种参数之间的关系,为后续的设计提出了指导性的方案。实验证明设计的刺激信号可完全满足脑深度电刺激的要求,并且系统具有一定的鲁棒性。

责任编辑:gt

-

揭开第一款便携式心脏起搏器诞生背后的秘密2012-12-21 8722

-

介绍一种心脏起搏器检测模块的参考设计2021-07-02 1925

-

USB接口技术在外置式采样系统中的应用2009-02-08 850

-

植入式人工心脏起搏器的应用及原理2011-08-21 3217

-

植入式医疗“起搏器”,或缓解老年痴呆病情2012-12-14 1643

-

MSP430植入式脑起搏器的研制2018-04-24 869

-

中科院 | 共生型心脏起搏器研究取得突破性进展2019-05-16 4048

-

ITECH产品在医疗起搏器测试中的应用2020-03-30 1168

-

国产心脏起搏器 突破国外垄断2020-07-11 2677

-

研究:iPhone的MagSafe功能或干扰心脏起搏器2021-01-12 2270

-

iPhone 12最新MagSafe技术可干扰心脏起搏器2021-01-25 2261

-

国产首例临时心脏起搏器获批上市2021-04-30 2918

-

细数心脏起搏器和ICD之间的差异2023-11-29 2274

-

激光焊接技术在焊接心脏起搏器的工艺应用2024-06-11 885

-

激光焊接技术在焊接心脏起搏器工艺中的应用2025-11-17 436

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !