IGBT发展简史

功率器件

描述

IGBT 1234567,看这一篇就够了~

话说公元2018年,IGBT江湖惊现第六代和第七代的掌门人,一时风头无两,各路吃瓜群众纷纷猜测二位英雄的出身来历。不禁有好事者梳理了一下英家这些年,独领风骚的数代当家掌门人,分别是:

呃,好像分不清这都谁是谁?

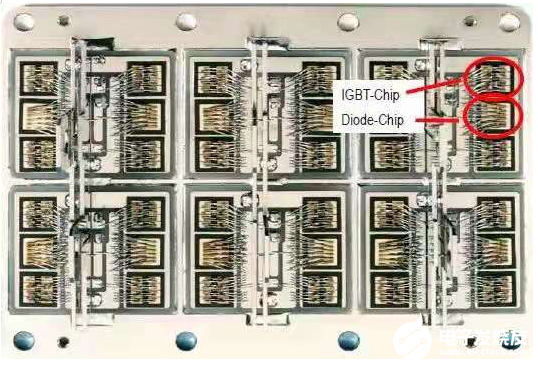

呃,虽然这些IGBT“掌门人”表面看起来都一样,但都是闷骚型的。只能脱了衣服,做个“芯”脏手术。。。

像这样,在芯片上,横着切一刀看看。

好像,有点不一样了。。。

故事,就从这儿说起吧。。。

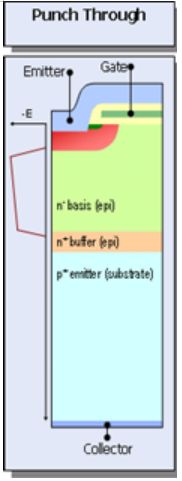

史前时代-PT

PT是最初代的IGBT,它使用重掺杂的P+衬底作为起始层,在此之上依次生长N+ buffer, N- base外延,最后在外延层表面形成元胞结构。它因为截止时电场贯穿整个N-base区而得名。它工艺复杂,成本高,而且需要载流子寿命控制,饱和压降呈负温度系数,不利于并联,虽然在上世纪80年代一度呼风唤雨,但在80年代后期逐渐被NPT取代,目前已归隐江湖,不问世事,英飞凌目前所有的IGBT产品均不使用PT技术。

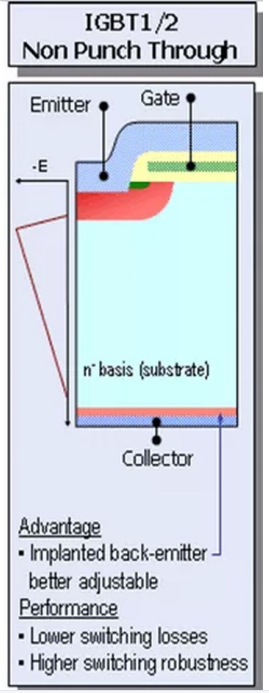

初代盟主——IGBT2

· 特征:平面栅,非穿通结构(NPT)

NPT-IGBT于1987年出山,很快在90年代成为江湖霸主。NPT与PT不同在于,它使用低掺杂的N-衬底作为起始层,先在N-漂移区的正面做成MOS结构,然后用研磨减薄工艺从背面减薄到 IGBT 电压规格需要的厚度,再从背面用离子注入工艺形成P+ collector。在截止时电场没有贯穿N-漂移区,因此称为“非穿通”型IGBT。NPT不需要载流子寿命控制,但它的缺点在于,如果需要更高的电压阻断能力,势必需要电阻率更高且更厚的N-漂移层,这意味着饱和导通电压Vce(sat)也会随之上升,从而大幅增加器件的损耗与温升。

· 技能:低饱和压降,正温度系数,125℃工作结温,高鲁棒性

正温度系数,利于并联。

· 名号:DLC,KF2C,S4…

等等,好像混进了什么奇怪的东西!

没写错!S4真的不是IGBT4,它是根正苗红的IGBT2,适用于高频开关应用,硬开关工作频率可达40kHz。这一明星产品,至今销路仍然不错。

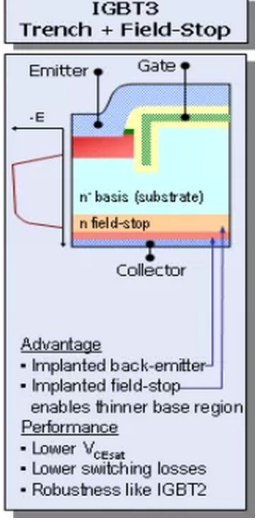

性能飞跃--IGBT3

· 特征:沟槽栅,场截止(Field Stop)

IGBT3的出现,又在IGBT江湖上掀起了一场巨大的变革。IGBT3的元胞结构从平面型变成了沟槽型。沟槽型IGBT中,电子沟道垂直于硅片表面,消除了JFET结构,增加了表面沟道密度,提高近表面载流子浓度,从而使性能更加优化。(平面栅与沟槽栅技术的区别可以参考文章“平面型与沟槽型IGBT结构浅析”)。

纵向结构方面,为了缓解阻断电压与饱和压降之间的矛盾,英家于2000年推出了Field Stop IGBT,目标在于尽量减少漂移区厚度,从而降低饱和电压。场截止(Field Stop)IGBT起始材料和NPT相同,都是低掺杂的N-衬底,不同在于FS IGBT背面多注入了一个N buffer层,它的掺杂浓度略高于N-衬底,因此可以迅速降低电场强度,使整体电场呈梯形,从而使所需的N-漂移区厚度大大减小。此外,N buffer还可以降低P发射极的发射效率,从而降低了关断时的拖尾电流及损耗。(了解更多NPT与场截止器件的区别请参考:PT,NPT,FS型IGBT的区别)。

· 技能:低导通压降,125℃工作结温(600V器件为150℃),开关性能优化

得益于场截止以及沟槽型元胞,IGBT3的通态压降更低,典型的Vce(sat)从第2代的典型的3.4到第3代的2.55V(3300V为例)。

· 名号:T3,E3,L3

IGBT3在中低压领域基本已经被IGBT4取代,但在高压领域依然占主导地位,比如3300V,4500V,6500V的主流产品仍然在使用IGBT3技术。

未完待续……

关于英飞凌IGBT4/5/6/7的更多内容,可以去英飞凌官方知乎账号查看哦。扫描下方二维码打开知乎关注英飞凌,或者直接在知乎里搜索“英飞凌”即可。

关注英飞凌知乎账号,截图发给(elecfans886)即可参与京东卡抽奖

活动时间截止至6月30日

- 相关推荐

- 热点推荐

- IGBT

-

人工智能简史 人工智能发展简史报告2023-08-15 1741

-

PCB发展简史及未来趋势2022-10-09 4033

-

Arduino简史2021-11-23 1224

-

【盖楼回复即可抽奖】IGBT发展简史2021-05-26 7575

-

混合电路和模块技术简史2021-03-19 771

-

简述中国汽车工业简史2018-11-21 13490

-

电子技术发展简史2016-08-22 969

-

汽车三大部件之一汽车变速箱的发展简史2013-08-03 6849

-

世界集成电路发展简史2012-08-20 3706

-

IGBT模块散热器的发展与应用2012-06-19 9108

-

IGBT的发展论,国内企业谁能争锋2012-03-19 2147

-

电池200年发展简史:发明灵感源自青蛙腿2010-02-08 1887

-

苹果笔记本大全(发展简史)2010-01-25 12513

-

磁盘存储器发展简史2009-12-18 1117

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !