温度对KOH溶液中多晶硅电化学纹理化的影响

温度对KOH溶液中多晶硅电化学纹理化的影响

今日头条

描述

引言

湿化学蚀刻是制造硅太阳能电池的关键工艺步骤。为了蚀刻单晶硅,氢氧化钾溶液被广泛使用,因为它们可以形成具有随机金字塔的表面纹理,从而增强单晶硅晶片的光吸收。对于多晶硅晶片,表面纹理化通常通过在含HF/HNO 3的溶液中进行酸性蚀刻来实现。酸性溶液各向同性地蚀刻多晶硅晶片,即在所有晶体取向上产生圆形纹理。然而,酸性蚀刻工艺难以控制,并且化学废物的处理昂贵。

为了克服这种对环境有害的酸性蚀刻工艺,同时保持mc-Si晶片的低反射率,最近提出了在KOH溶液中进行电化学纹理化。据报道,在较高的外加电位下,通过阳极极化可以在氢氧化钾溶液中获得mc-Si的各向同性织构表面。本文研究了腐蚀温度对氢氧化钾溶液中电化学腐蚀mc-Si晶片表面形貌和反射特性的影响。

实验

本研究采用切割掺杂硼的镁硅晶片,厚度为200µm,电阻率为1-1.5Ωcm。蚀刻前,直径为2.5厘米的硅样品用乙醇清洗,并用去离子水冲洗。所有样品在70°C的4M氢氧化钾溶液中预蚀刻7min,以去除锯子损伤层。随后,这些样品被安装在一个用O形环密封的特氟隆样品支架中,这样只有一个表面可以暴露在蚀刻溶液中,而后表面被压在一根铜带上,以进行良好的欧姆接触。电化学实验在不同温度下的4M氢氧化钾溶液中进行。采用传统的双电极装置:阴极为薄铂片,阳极为在+30伏下极化的硅样品。该系统连接到一个直流电源,并由Labview软件控制。

结果和讨论

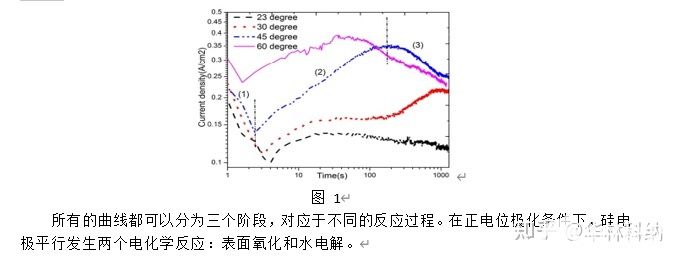

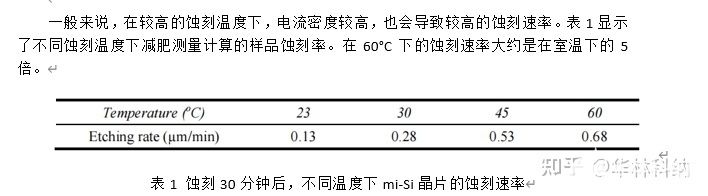

与温度相关的蚀刻行为:图1显示了电化学过程中mc-Si样品与温度的电流密度-时间瞬变。

在(1)阶段,由于一个薄薄的表面氧化物层的形成,电流密度在几秒钟内迅速下降到最小值。在正极化条件下,孔被泵送到p型硅的表面,增强氧化反应。同时将水分解为氧气和质子。该反应导致硅表面pH局部减少,并保留了形成的氧化膜,因为二氧化硅在pH低于10时,热力学稳定。蚀刻温度越高,(1)级发生的时间就越短。

随着氧化膜的生长,反应(2)终止,导致表面高pH恢复。

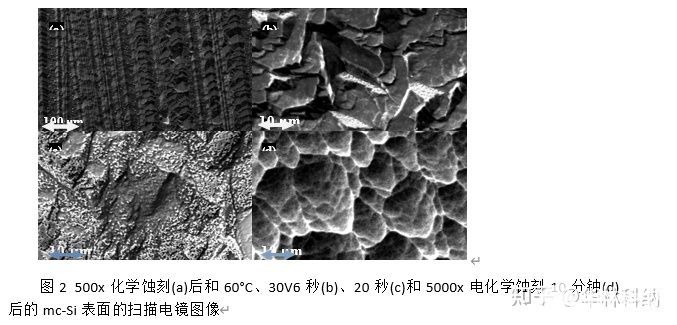

氧化硅在高酸碱度的溶液中不稳定,以硅酸盐形式溶解。一旦氧化硅开始溶解,反应(2)上升,电流密度增加,如图1中阶段(2)所示。氧化膜的击穿被施加的电势增强,并且不均匀地发生在硅表面上,而是首先发生在电场更强的步骤(见图2b)。电流持续增加,因为氧化硅的溶解在表面上呈平面状扩散(图2c)。当形成的氧化硅膜完全溶解时,电流达到最大值。随后,包括氧化、水水解和氧化硅溶解在内的所有反应在阶段(3)期间继续使表面纹理化。与碱性溶液中的各向异性蚀刻相反,电化学纹理化中描述的反应与晶体的取向无关,因此形成各向同性纹理,如图2d所示。

在60°C下的蚀刻形成了一个具有串联体的表面纹理,这与各向同性酸性蚀刻中的纹理相似。当蚀刻时间足够时,蚀刻凹处会出现微米大小的孔隙(图3a)。在较低的温度下,没有形成凹面,并保留了表面进行化学蚀刻后形成的宏观纹理(图3b)。但在表面形成了均匀的纳米孔隙结构(图3c)。这些孔隙的大小大约为100纳米。

结论

我们在氢氧化钾溶液中进行电化学蚀刻,使多晶硅片纹理化。本文报道了不同腐蚀阶段表面形貌的演变。由于在硅表面形成了均匀的纳米多孔结构,室温下电化学腐蚀获得了最低的mc-Si晶片反射率。随着刻蚀温度的升高,织构趋于形成带有微孔的凹陷,导致反射率增加。

审核编辑:符乾江

-

多晶硅表面纹理化的典型方法2022-03-28 1570

-

硅在KOH溶液中阳极氧化的各向异性2022-03-22 1281

-

预清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响2022-03-17 990

-

《炬丰科技-半导体工艺》n-GaN的电化学和光刻2021-10-13 837

-

电化学工作站有什么功能?2020-03-30 3794

-

电化学传感器的发展怎么样?2020-03-25 3141

-

FZ多晶硅24吨2020-01-20 1259

-

低温多晶硅的工作原理是什么?2019-09-18 3170

-

多晶硅生产流程是什么_单晶硅与多晶硅的区别2017-12-18 62461

-

电化学原理介绍和分析方法2017-10-16 11697

-

采用循环伏安法研究镍在碱性溶液中的电化学活性2017-09-15 6005

-

在硅上电化学腐蚀出多孔硅2011-03-21 2885

-

低温多晶硅,低温多晶硅是什么意思2010-03-27 1035

-

什么是多晶硅2009-04-08 2875

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !