华师大在中红外成像系统方面取得重要进展

华师大在中红外成像系统方面取得重要进展

描述

电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,华东师大官网信息显示,该校精密光谱科学与技术国家重点实验室曾和平教授团队在红外灵敏成像领域取得重要进展,提出了基于啁啾极化晶体的上转换广角成像新方法,实现了宽视场、超灵敏、高帧频的中红外光子成像,可为分子光谱、天文观测、环境遥感及生物医疗等诸多领域提供有力支撑。

当前,随着技术发展越来越成熟,红外技术在军民市场都有着广阔的应用前景。比如红外测温仪,统计数据显示,中国红外线测温仪市场规模从2015年的94.90亿元增长至2019年的220.80亿元,年均复合增长率达到23.50%。预计到2022年,中国红外测温仪市场规模将达到445亿元,相较于2019年进一步实现了规模翻倍。

在实际应用中,红外测温仪一次一般只能测量一个点,受光学系统的限制,其光学分辨率较小,可以看作是只有一个像素的热像仪,显示目标上单个点的温度测量值。因此,在知道确切问题的近距离测温中,红外测温仪是高性价比之选。

然而,随着测量需求的复杂度逐渐提升,在距离和测试面积上都大大增加,测量目标往往需要系统测量才能够得出结论。比如,在工业设备检测中,发热常常是设备损坏或者功能故障的早期征兆,也是进行预测性维护的一个关键性能参数,而红外测温仪要做设备监测效率很低。那么,由光学器件和探测器组成的红外成像仪便成为更好的方案,绝大多数红外成像仪的距离系数比(D:S比)都高于红外测温仪,具有安全、直观、高效、防止漏检4大核心优势。疫情期间,公共场所测体温的设备很多都开始换成红外成像仪。

从定义上讲,波长从0.9微米到1000微米电磁辐射都可称之为红外辐射,不过3微米到5微米的中红外波段以及8微米到12微米的热红外波段在大气透过率较高。前者被应用于天文观测、环境遥感等项目中;后者由于能够获得完整的热排放量的被动影像,适用于热成像。此外还有波长在 0.75微米到1.4 微米的近红外线,由于对影像的增强非常敏锐,适用于夜视设备应用。

因此,曾和平教授团队的研究成果并不适用于我们熟悉的测温用的红外成像仪,而是更偏向于科研应用这个方向。通过这层层递进的关系,就很清晰曾和平教授团队这项突破的意义所在。一旦该技术能够产品化,单看非军用市场,天文观测、环境遥感等会受到助益。

不过,无论是何种红外成像,设备的基本结构是大体相同的。如上所述,光学组件和探测器是红外成像设备最重要的两个组成部分。在光学组件方面,曾和平教授团队采用高性能硅基CMOS相机实现了超高速中红外成像,实时拍摄了高速旋转的斩波片,其外沿线速度高达30m/s。得益于成像系统的高灵敏度,实验中相机曝光时间可低至微秒量级,中红外成像帧频达到了216 000帧/秒,相比于现有中红外相机提高了2-3个量级。

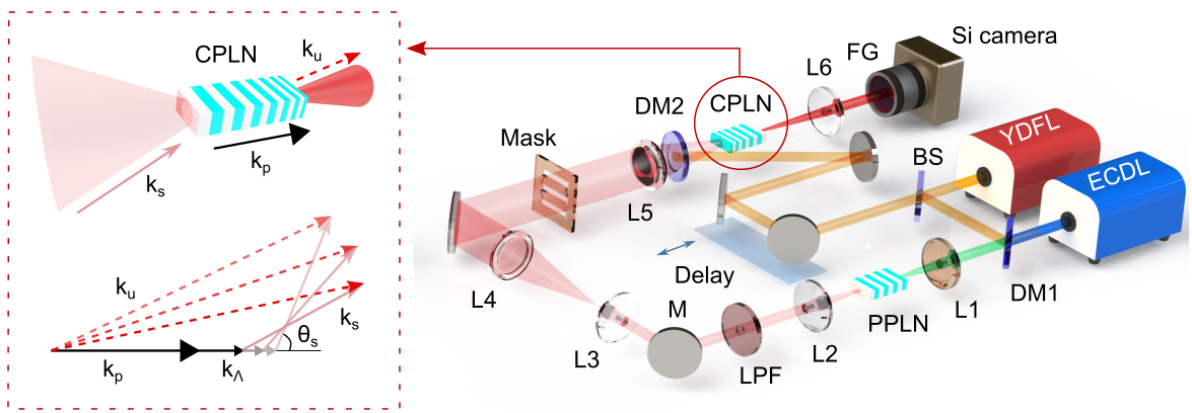

为了提升信号接收角,做到宽视场成像,曾和平教授团队提出了基于啁啾准相位匹配的上转换广角成像技术,利用啁啾极化铌酸锂晶体(CPLN)实现了不同角度入射信号的自适应相位匹配,获得的接收角较传统方案提升了至少1个量级。

图源:华师大官网

目前,曾和平教授团队的相关研究进展都发布在曾和平课题组官网上,该网站于2020年11月27日正式上线,记载了该团队于2018年7月至今对外公开的研究项目。能够看到,研究基本围绕光子和成像。

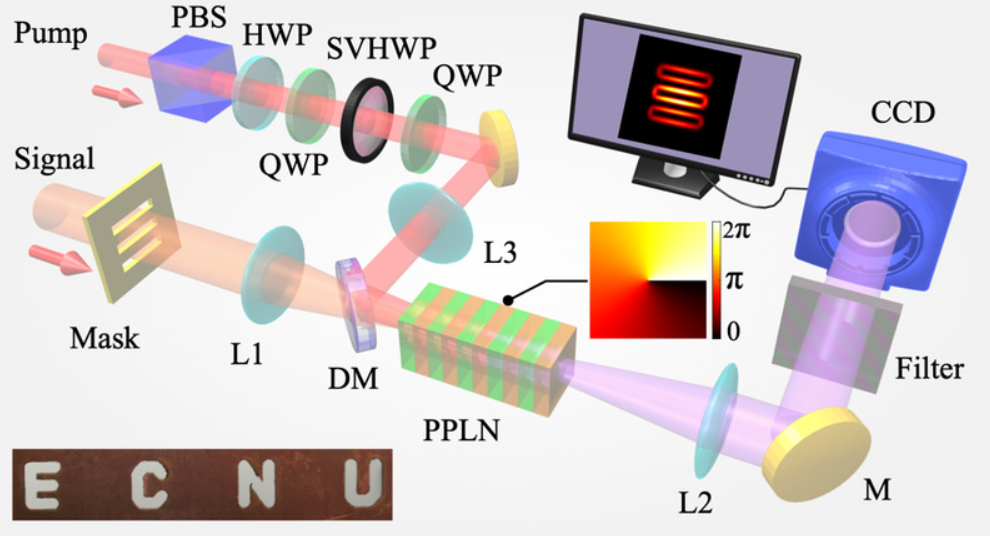

2021年8月,曾和平教授团队对外发布了一份关于中红外单光子边缘增强成像的研究进展。红外成像普遍存在噪声大、图像对比度低、信噪比低、边缘不清晰、视觉效果模糊、灰度范围窄的现象。中红外单光子边缘增强成像正是为了解决边缘不清晰问题。

图源:曾和平课题组官网

该团队利用高灵敏硅基电子倍增CCD (EMCCD)相机,在0.5光子/脉冲的极低照度下实现了单光子水平的中红外二维成像。进一步地,通过在非线性混频过程中引入携带涡旋相位的泵浦光场,可以将螺旋相位高保真加载到中红外傅里叶空间频谱成分上,从而实现超灵敏中红外边缘增强成像。

发展至今,红外成像技术已经从第一代的长波红外,到现在的双波红外和多波红外,并开始在芯片级去实现这样的系统。不过,单一红外技术的进步,比如曾和平教授团队的中红外新进展,是整体系统提升的基础。

-

ISPl362在基于FPGA的红外成像系统中的应用2012-08-12 2231

-

【AD新闻】中国深圳先进院在高分辨率超声成像领域取得重要进展2018-03-23 4000

-

为什么电子红外热成像检测很重要?2018-11-19 3742

-

红外热成像仪在安全防范中的应用2008-12-29 1276

-

我国5G移动通信取得了五方面重要进展2016-09-27 2373

-

国科大在光功能材料研究中取得进展2018-03-22 4787

-

中国深圳先进院在高分辨率超声成像领域取得重要进展2018-03-25 12062

-

谷歌在自研芯片方面取得重大进展2020-12-07 2573

-

红外热成像系统在船舶结构检测中的应用2022-11-02 1234

-

华东师大实现超灵敏、高分辨、大视场的中红外单光子三维成像2023-07-26 3025

-

红外热成像测温系统可以从哪方面评估电梯安全?它具有哪些优势?2024-01-23 1072

-

红外热成像检测在烟草工业中的应用2024-01-24 1060

-

西电郝跃院士团队在超陡垂直晶体管器件研究方面取得重要进展2024-02-20 1591

-

上海微系统所在硅基磷化铟异质集成片上光源方面取得重要进展2024-03-15 1714

-

北理工在超构透镜和单像素成像研究方面取得重要进展2025-12-11 41

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !