一款模拟心脏心肌搏动和毛细血管屏障功能的心脏芯片

描述

中药因其成分复杂,量效毒关系不明确,因而其药物毒性尤其是心脏毒性在日常给药和新药研发过程中一直备受关注。目前,中药的临床前研究较普遍使用的有动物实验和体外细胞实验。然而动物实验有实验周期过长、耗资巨大、存在着伦理争议等问题;体外细胞实验因受传统孔板模型的限制,难以模拟出体内器官组织复杂的微环境,因此在很大程度上影响其对于潜在毒性的筛查效果。而器官芯片能够模拟人体特定器官(如心脏、肺和肝等)的结构和复杂生理功能,提供比二维静态细胞培养和动物模型更准确的药物测试数据,在药物筛选和个性化医疗等领域有着广泛的应用前景。

据麦姆斯咨询报道,近期,大连理工大学化工学院罗勇教授团队的王帅等人构建了一款模拟心脏心肌搏动和毛细血管屏障功能的心脏芯片,用于雷公藤甲素、氯化两面针碱、莨菪碱3种药物化学成分心脏毒性的临床前评价,并以论文形式发表于《大连理工大学学报》。

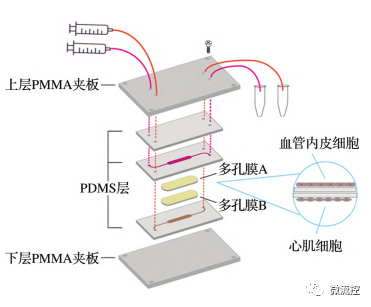

如图1所示,该心脏芯片为上下对齐的两腔室结构,上层结构为血管屏障模块,将原代血管内皮细胞种植多孔膜A上;下层为心脏模块,将心肌细胞种植下层腔室最上层的多孔膜B上,两层多孔膜背靠背在芯片内紧贴。每层有独立的液体流动通道,可以实现每种细胞所需培养液的独立供给。原代血管内皮细胞与原代心肌细胞通过多孔膜实现物质交流,在真实心脏中心肌细胞通过遍布心脏内部的血管来进行物质代谢,心肌细胞并没有直接暴露在血液中,所以在器官芯片中于心肌细胞上层加一层血管模块从仿生性角度具有现实根据。

图1 心脏芯片设计图

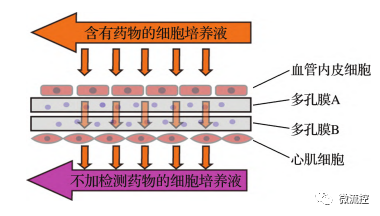

该心脏芯片制造组装完成后,将两个出液口与装有细胞培养液的5ml注射器相连,使用注射泵实现注射器稳定向芯片内灌注培养液,芯片内液体流向如图2所示。其中,血管内皮细胞层的α-MEM培养液流速为2μl/min;由于心肌细胞在体内不直接接触血液,心肌细胞层的α-MEM培养液流速设置为注射泵最低流速1μl/min,用5ml离心管收集芯片流出的培养液。

图2 心脏芯片内液体流向

实验采用检测细胞上清液中乳酸脱氢酶(LDH)、心肌肌钙蛋白Ⅰ(cTnⅠ)的表达水平作为评价药物心脏毒性指标。药物作用后培养液内的LDH、cTnⅠ浓度变化都呈现出剂量依赖性。在低浓度下,心脏芯片中的LDH、cTnⅠ检测值均低于孔板实验,在较高浓度下,因为血管内皮细胞大量死亡导致其屏障功能被破坏,芯片和孔板的心肌细胞受损情况更为接近。研究结果表明,与孔板模型相比,药物经过血管内皮细胞层后运输至心肌细胞这一结构可以显著提高心肌细胞药物毒性的耐受性,验证了心脏芯片的仿生性优势,证明本芯片有潜力成为未来检测药物心脏毒性的体外模型。

原文链接:

https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10141-1021696842.htm

审核编辑 :李倩

- 相关推荐

- �

-

保持心脏设备市场的设计成本、低功率和功能之间的平衡2010-12-21 0

-

心脏跳动检测电路2012-09-23 0

-

中国传动网:超细微传感器将面世!助医生轻松治疗心脏病2014-02-25 0

-

随时心脏监测,远离心脏风险2014-06-07 0

-

你的心率真的很健康吗?正确认识智能手环的心率监测功能!2016-08-26 0

-

详解高危心脏病人远程实时监护系统2019-07-29 0

-

压电薄膜传感器及其在心脏监测中的作用是什么2020-04-22 0

-

心脏搏动监视议2009-09-25 499

-

将心脏病拦在门外的MEMS芯片2018-06-12 982

-

微流体系统模拟毛细血管帮助预测血管易堵塞程度2018-09-23 3326

-

人工智能横扫科技圈 逐渐渗透进我们的毛细血管当中2019-05-10 410

-

一种用于评估药物体外递送效果的肺-肿瘤-血管芯片模型2022-05-26 5007

-

实现心脏功能连续监测的可穿戴心脏超声成像贴片2023-02-06 2616

-

一种基于微流控的血管芯片模型设计2023-03-09 1412

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !