声表面波技术在电缆接头测温中的应用

声表面波技术在电缆接头测温中的应用

电子说

描述

随着城市化建设的快速发展,城市输配电线路规模迅速增加,传统的输配电主要是通过架空线形式,日积月累城市上空纵横交错的各种线缆就像一张张“黑色蜘蛛网”,不仅影响市容,还存在安全隐患。随着社会发展,地下电缆已逐步发展成为城市电力网架的主要组成部分,随着输电线路的入地电缆的一些安全隐患也从地上转移到地下,对电缆线路的运行、维护工作提出了更高的要求。

采用架空线的输电方式,可以通过无人机巡检或热成像设备对线缆节点温度进行监测,而采用地下电缆的方式上述的测温方式就无法应用,给地下电缆的温度监测带来了盲区,隐藏的隐患点只有在酿成重大事故的事故才会被探知,带来的损失也非常严重。因此,需要新技术解决中间电缆接头测温需求。

近年来,对于电缆线路运行温度的监测,越来越得到国内外用户的重视。有关机构对输电线路故障率分析结果显示,与电缆本体相比,电缆接头是薄弱环节,其故障率约占电缆线路故障的95%。由于电缆接头制作、安装、接线工艺存在多个中间环节,连接点接触电阻过大,温升加快,发热大于散热促使接头的氧化膜加厚、连接松动或开焊,进而接触电阻更大,温升更快。如此恶性循环,致使接头的绝缘层破坏,形成相间短路、对地击穿放电或着火,最终引发电缆头着火烧毁或爆炸事故等。因此,如能对电缆接头处温度进行实时监控将能及时发现早期安全隐患,避免酿成较大事故。但是,由于发热点在电缆接头内部,而电缆本身使用年限在30年左右,现有的热成像、光纤技术或者带电池的测温技术完全无法应用,这就给电缆头温度监测带来了技术难题。

声表面波(SAW)是一种能量集中在表面传播的弹性波,最早是由英国物理学家瑞利在19世纪80年代在地震波过程中偶然发现的。1965年,美国的怀特(R.M.White)和沃尔特默(F.W.Voltmer)发表题为“一种新型声表面波声——电转化器”的论文,取得了声表面波技术的关键性突破,能在压电材料表面激励声表面波的金属叉指换能器 IDT的发明,大大加速了声表面波技术的发展,使这门年轻的学科逐步发展成为一门新兴的、声学和电子学相结合的边缘学科。

我国SAW技术开应用发始于1970年,比西方晚了3年时间,SAW信号处理器件自20世纪70年代末实际应用以来,现在已遍及军工和民用各方面,大致是SAW信号处理器件主要应用于军工领域,而频率选择和频率控制SAW器件和SAW传感器则都是军民共用的器件。声表面波传感器是基于超声表面波振荡器的频率随着被测物理量的变化而改变,从而实现被测量的一种新型传感器,声表面波传感器由三部分组成:声表面波芯片、阻抗匹配电感、天线。其的核心部分为声表面波芯片,声表面波芯片主要是由电压材料基片和沉淀在基片上不同功能的叉指换能器、反射栅组成。

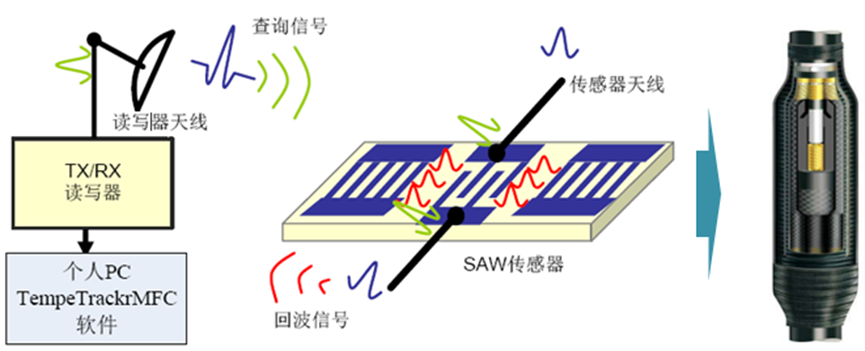

声表面波技术应用于电缆接头测温原理

工作过程如下:

监控平台软件下发温度采集指令给测温采集器;

测温采集器通过测温中继天线发射定向查询电磁信号;

电磁信号被安装在电缆内的测温模块天线接收并进入到模块芯片内部,芯片内部通过逆压电效应激发出声表面波,声表面波传播过程中其频谱特性跟当前温度呈现一定的关联;

通过压电效应在传感器内产品回波电磁信号,采集器接收回波信号并进行一系列波形分析即可识别出温度;

温度数据传输到监控平台,平台实时采集设备温度信息,实现在线监测。

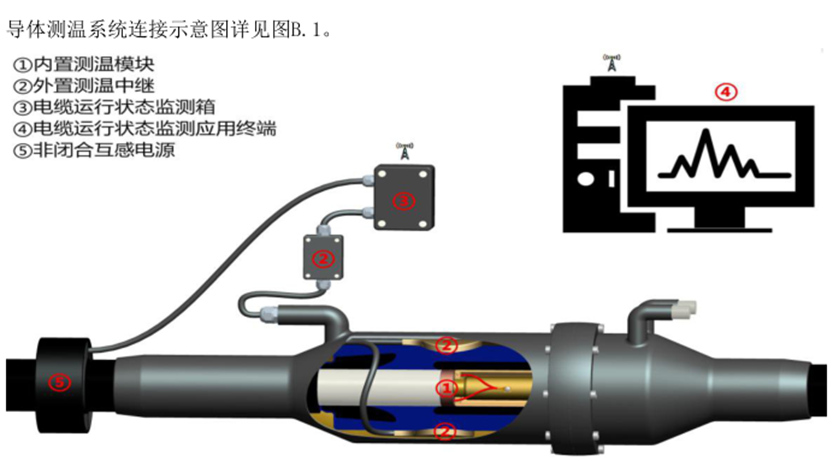

电缆内置测温系统布局

系统内各个部件的布局如上图所示,其中测温模块安装在电缆接头内线芯压接点位置;测温中继天线接收端放置在接头铜壳内部,中继天线线缆从铜壳灌胶孔中引出接入到测温采集器的射频天线口;测温采集器通过远程供电系统或者现场CT取电装置获取工作电源,采集器将从测温模块采集的数据通过RS485数据传输通道传输到远程监控终端平台。根据电缆中间接头所处的环境,可选择通过GPRS移动公网或LORA专网的通信方式传输数据。

综上所述,采用声表面波技术可以解决高压电缆接头内置测温需求,由于其特殊工作原理完全可以满足和一次设备同寿命的要求。符合电力设备祥一二次融合发展的趋势。目前已经有多个电缆厂家完成了带声表面波测温的型式试验,并实施了多个试点工程,后续将会在电力行业规模化应用。

-

hengsuoguojiang

2022-05-16

0 回复 举报给自己赞一个 收起回复

hengsuoguojiang

2022-05-16

0 回复 举报给自己赞一个 收起回复

-

声表面波滤波器工作原理_声表面波滤波器的作用2023-02-20 5938

-

声表面波SAW传感器技术2022-11-01 4984

-

声表面波振荡器的应用2021-11-10 1523

-

声表面波几个小问题2020-05-12 1475

-

怎么设计LGS声表面波滤波器?2019-08-21 2341

-

声表面波器件的封装技术及其发展2018-11-23 3181

-

用于气体检测的声表面波振荡电路设计2018-11-05 2139

-

声表面波无源无线传感器详解2018-10-24 4939

-

【TL6748 DSP申请】无源无线声表面波测温系统2015-11-06 1992

-

声表面波滤波器作用与结构2012-02-15 9248

-

基于声子晶体的声表面波器件研究2011-05-30 1871

-

声表面波传感器 (pdf电子书)2009-08-07 2240

-

声表面波滤波器2009-03-12 1926

-

声表面波滤波器是什么原理?2007-04-18 6405

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !