BMS:从有线到无线,真的有无限可能吗?

BMS:从有线到无线,真的有无限可能吗?

电子说

1.4w人已加入

描述

对于新一代的汽车系统来说,新一代电动汽车从400V电池系统过渡到800V电池系统是一个大系统工程,涉及从系统部件,到整车,以及基础设施的整体配合变革,上至半导体元器件、电池模组安全性提升,下至车、桩、充电网络的联动升级。高压电源系统正在变得越来越普遍,以此衍生来的电源管理问题也随之而来。

BMS:从有线到无线

在传统的有线BMS方案中,是利用双绞线电缆以菊花链方式连接电池监控器,传输从每个电池模块采集的数据。在这种方案里,因为有线缆的存在,不可避免地存在一些不足。线束和插接口常常是故障多发地,如果能减少这些连接件那么电池包的失效率会降低不少。线束和连接件同样会增加整个包的空间,降低整个包的体积能量密度。这些都是很容易想到的不足。在汽车系统中,有线BMS方案需要在菊花链电缆的任一端添加隔离元件,用来确保在高噪声环境中可靠通信,并承受严格的汽车电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)限制。

无线BMS方案使用无线接口,通过无线收发器器件,将通用异步接收器/发送器(UART)数据从电池监控器传输到主机MCU。无线通信技术的应用减少了从控CSU之间、从控与主控BMS之间的连接线。传统位置的连线通过无线通信来实现的,一个无线芯片会与目前已经在使用的采集芯片和主控器芯片集成在一起,构成了新的BMS板子。通过消除电缆和连接器,无线电池管理系统BMS提高了可靠性和设计灵活性,系统成本上的降低也是显而易见的。

简单对比两种方案的话,有线BMS的双绞线电缆在无线BMS中被替换为无线解决方案中每个 BMU上的无线器件。与使用电缆相比,添加额外的器件肯定会提高整个系统的复杂性。但考虑到电缆的成本和重量,以及还需要在双绞线接口任一侧放置高性能隔离元件来确保通信稳定,添加额外器件是更能让人接受的。

无线BMS避不开的挑战

电池模块将电池信息直接传送到BMS MCU的无线解决方案解决了与有线通信相关的挑战。然而,采用无线解决方案需要与有线系统相媲美的性能。这样的关键性能指标除了是否符合ASIL D功能安全合规要求,网络可用性同样是一大挑战。

如果数据包传输出错,这意味着设备在某个时间间隔内将无法正确解释来自任何无线节点或无线主节点的信息,则认为该网络在该时间间隔内不可用。必须准确快速地处理数据,因为缺乏准确的信息可能会导致电池故障并导致危险情况。这就是为什么无线BMS网络可用性如此重要的原因,它直接关乎安全性和可靠性。但我们也必须认识到,无线BMS可能破坏设计不完善、缺少安全协议的系统。TI为了满足通信安全要求,是部署了两条安全机制来解决此类担忧——采用CRC-32循环冗余校验数据的一致性;为验证消息的完整性及真实性,增加4个字节的MAC信息验证码。

无线BMS应用到整个电池组PACK中,它的电磁兼容性是个难关。抗干扰的稳定性上,也是一种挑战,一旦无线BMS的无线传输被干扰,未能及时对电池组做出保护响应,隐患无穷。无线BMS在设计上必须要克服恶劣的汽车射频环境。

无线BMS真的好用吗?

我们可以先看看目前最知名也发展最快的无线BMS设计。TI在方案采用CC2662R-Q1无线MCU与BQ79616-Q1电池监控器的方式,实现对电池电量、温度、电流、电压的检测,并将数据通过无线传输的方式与主控芯片完成通信。基于其专有的无线BMS协议,能够实现快速组网。据TI官方显示,通过专有的无线通信协议进行数据传输,延时低、传输速率高(1.2Mbps数据吞吐),数据丢包率极低。

ADI的方案是将SmartMesh与LTC6811电池监控器相结合,实现电池状态监控和数据的无线传输。据ADI的介绍,方案可节省九成以上的线缆,减小一成以上的电池体积,为电池的布局和拆卸提供灵活性。

就目前这两家的方案来看,实现的是减少从控、主控之间的连接,增强通信。现在电芯在电池包内的高度集成,已经把从、主控之间的连接简化为2-3根线束,已经节省了相当多的线束,从成本和收益上来说,无线BMS似乎已经不具备太领先的减法优势。

另一方面来说,在无线BMS推出这么些年后,真正上车的实例少之又少。要知道,在电动汽车芯片大刀阔斧上车的如今,无线BMS始终没有大规模应用,肯定是有其原因的。一方面,恶劣的汽车射频环境中数据传输的稳定性可靠性难以确保,再者,无线BMS在模组技术时代,能应用于电池包退役后的梯次利用,但随着电池包向着更高的集成度发展,模组时代也开始被淘汰,一切似乎都不那么确定。如果仅仅从目前无线BMS的方案来看,考虑到电磁兼容性这个鸿沟,这个在技术上备受关注的无线BMS,在权衡风险与收益后,并不那么诱人了。

当然,技术的发展总是日新月异,或许无线BMS正在为下一个车控域控制器时代做铺垫。

打开APP阅读更多精彩内容

BMS:从有线到无线

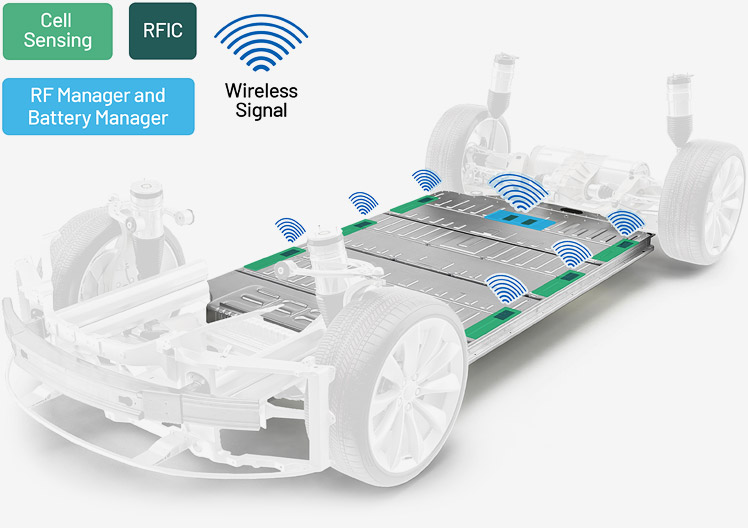

在传统的有线BMS方案中,是利用双绞线电缆以菊花链方式连接电池监控器,传输从每个电池模块采集的数据。在这种方案里,因为有线缆的存在,不可避免地存在一些不足。线束和插接口常常是故障多发地,如果能减少这些连接件那么电池包的失效率会降低不少。线束和连接件同样会增加整个包的空间,降低整个包的体积能量密度。这些都是很容易想到的不足。在汽车系统中,有线BMS方案需要在菊花链电缆的任一端添加隔离元件,用来确保在高噪声环境中可靠通信,并承受严格的汽车电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)限制。

(图源:ADI)

无线BMS方案使用无线接口,通过无线收发器器件,将通用异步接收器/发送器(UART)数据从电池监控器传输到主机MCU。无线通信技术的应用减少了从控CSU之间、从控与主控BMS之间的连接线。传统位置的连线通过无线通信来实现的,一个无线芯片会与目前已经在使用的采集芯片和主控器芯片集成在一起,构成了新的BMS板子。通过消除电缆和连接器,无线电池管理系统BMS提高了可靠性和设计灵活性,系统成本上的降低也是显而易见的。

简单对比两种方案的话,有线BMS的双绞线电缆在无线BMS中被替换为无线解决方案中每个 BMU上的无线器件。与使用电缆相比,添加额外的器件肯定会提高整个系统的复杂性。但考虑到电缆的成本和重量,以及还需要在双绞线接口任一侧放置高性能隔离元件来确保通信稳定,添加额外器件是更能让人接受的。

无线BMS避不开的挑战

电池模块将电池信息直接传送到BMS MCU的无线解决方案解决了与有线通信相关的挑战。然而,采用无线解决方案需要与有线系统相媲美的性能。这样的关键性能指标除了是否符合ASIL D功能安全合规要求,网络可用性同样是一大挑战。

如果数据包传输出错,这意味着设备在某个时间间隔内将无法正确解释来自任何无线节点或无线主节点的信息,则认为该网络在该时间间隔内不可用。必须准确快速地处理数据,因为缺乏准确的信息可能会导致电池故障并导致危险情况。这就是为什么无线BMS网络可用性如此重要的原因,它直接关乎安全性和可靠性。但我们也必须认识到,无线BMS可能破坏设计不完善、缺少安全协议的系统。TI为了满足通信安全要求,是部署了两条安全机制来解决此类担忧——采用CRC-32循环冗余校验数据的一致性;为验证消息的完整性及真实性,增加4个字节的MAC信息验证码。

无线BMS应用到整个电池组PACK中,它的电磁兼容性是个难关。抗干扰的稳定性上,也是一种挑战,一旦无线BMS的无线传输被干扰,未能及时对电池组做出保护响应,隐患无穷。无线BMS在设计上必须要克服恶劣的汽车射频环境。

无线BMS真的好用吗?

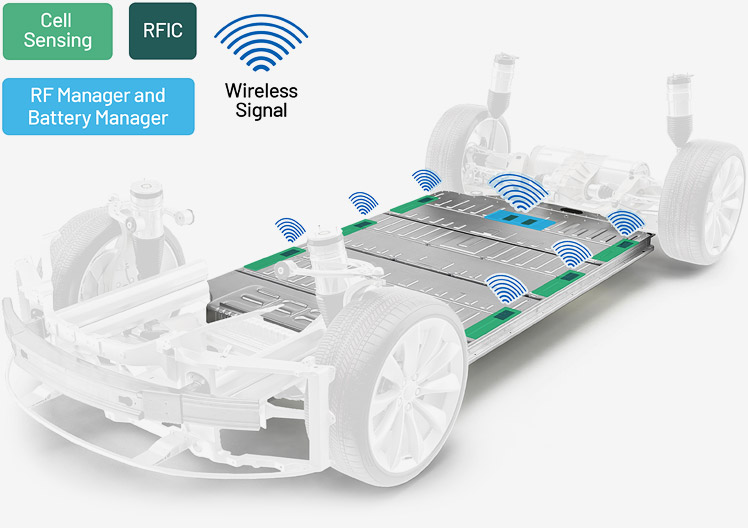

我们可以先看看目前最知名也发展最快的无线BMS设计。TI在方案采用CC2662R-Q1无线MCU与BQ79616-Q1电池监控器的方式,实现对电池电量、温度、电流、电压的检测,并将数据通过无线传输的方式与主控芯片完成通信。基于其专有的无线BMS协议,能够实现快速组网。据TI官方显示,通过专有的无线通信协议进行数据传输,延时低、传输速率高(1.2Mbps数据吞吐),数据丢包率极低。

(图源:TI)

ADI的方案是将SmartMesh与LTC6811电池监控器相结合,实现电池状态监控和数据的无线传输。据ADI的介绍,方案可节省九成以上的线缆,减小一成以上的电池体积,为电池的布局和拆卸提供灵活性。

就目前这两家的方案来看,实现的是减少从控、主控之间的连接,增强通信。现在电芯在电池包内的高度集成,已经把从、主控之间的连接简化为2-3根线束,已经节省了相当多的线束,从成本和收益上来说,无线BMS似乎已经不具备太领先的减法优势。

另一方面来说,在无线BMS推出这么些年后,真正上车的实例少之又少。要知道,在电动汽车芯片大刀阔斧上车的如今,无线BMS始终没有大规模应用,肯定是有其原因的。一方面,恶劣的汽车射频环境中数据传输的稳定性可靠性难以确保,再者,无线BMS在模组技术时代,能应用于电池包退役后的梯次利用,但随着电池包向着更高的集成度发展,模组时代也开始被淘汰,一切似乎都不那么确定。如果仅仅从目前无线BMS的方案来看,考虑到电磁兼容性这个鸿沟,这个在技术上备受关注的无线BMS,在权衡风险与收益后,并不那么诱人了。

当然,技术的发展总是日新月异,或许无线BMS正在为下一个车控域控制器时代做铺垫。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。

举报投诉

-

关于“有线”和“无线”的传输2012-01-11 4740

-

无线移动电源真的可以无线吗?2017-07-11 13343

-

市场上有无线快充移动电源吗?2017-08-04 6737

-

从三个方面入手讨论无线BMS架构2020-06-22 5167

-

从LTO BMS板到放电器/平衡器的适配器2022-08-05 1562

-

混合动力汽车和电动汽车的无线BMS的关键问题2022-11-08 962

-

无线BMS助力智能电池生态系统解决方案2023-02-02 1343

-

从有线到无线的发展简介-WIZ610wi2010-03-08 509

-

有线鼠标、无线鼠标和蓝牙鼠标怎么选?2020-08-10 8549

-

电动汽车设计有线和无线 BMS解决方案2020-12-26 4625

-

BMS:从有线到无线2022-06-13 3621

-

汽车无线BMS热度依旧,无线BMS连接协议对比2022-06-24 6745

-

LoRa模块应用案例:从农业到工业的无限可能2024-03-20 1515

-

示教器的革新:无线连接,无限可能2024-11-12 1307

-

从有线到真香,485无线传输方案设计分享2025-04-23 698

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !