导致醛类分子缺少ESPIT荧光发射带的原因分析

描述

吉林大学 周中军 课题组

0 1 引言

Kutateladze等人通过大量的荧光光谱实验,如 J. Phys. Chem. A, 2014, 118, 10487–10496,发现酮类分子具有双荧光发射,即 Normal结构发射和由激发态质子转移(ESIPT)产生的异构体的发射,而醛只有Normal结构的单荧光发射而没有ESIPT发射,这是一个比较反常的现象。对于醛类分子ESIPT长波发射带集体消失的现象,利用现存的机制还无法给出合理的解释。因此,本项目中我们主要的研究目的就是探明什么原因导致醛类分子缺少 ESPIT 荧光发射带,同时为激发态质子转移研究提供新的理解。

0 2 成果简介

通过密度泛函理论(DFT)和波函数从头算方法(NEVPT2),本项目研究了10 个酮分子和5个醛分子的激发态质子转移过程以及它们的荧光发射谱。结果表明在光照条件下,体系首先被激发到定域的明态(ππ*)。并且在明态附近有一个能量 较低的暗态(nπ*),暗示着有一条内转换通道存在,它将导致荧光量子产率降 低。为了研究激发态质子转移,我们计算了从 Franck Condon到质子转移异构体 之间的势能面,在NVEPT2水平下,质子转移是无垒的过程。所以对于醛和酮来说,质子转移应该都是非常快速的,按此结果,醛和酮都应该有 ESIPT 荧光 发射,但实验并非如此,仅从电子结构的角度我们无法解释实验。再有,实验上认为的光照体系立即发生 ESIPT 而后通过ISC到达三重态,通过鸿之微的MOMAP软件计算了相应的荧光发射速率和系间穿越速率,结果表明实验机制是值得怀疑的。而后,我们考虑的核的振动耦合效应,通过比较发现,醛的N–H 重组能都高于质子转移的能垒(沿着N-H振动模式),而酮的的N–H 重组能都低于质子转移的能垒 (沿着 N-H 振动模式)。结果表明酮具有两个稳定的局域振动态,由此发两束荧光。而醛只有一个稳定的振动态,所以只能发一束荧光。这很好解释了实验现象:酮类分子具有双荧光发射,而醛只有Normal结构的单荧光发射而没有ESIPT发射。

0 3 图文导读

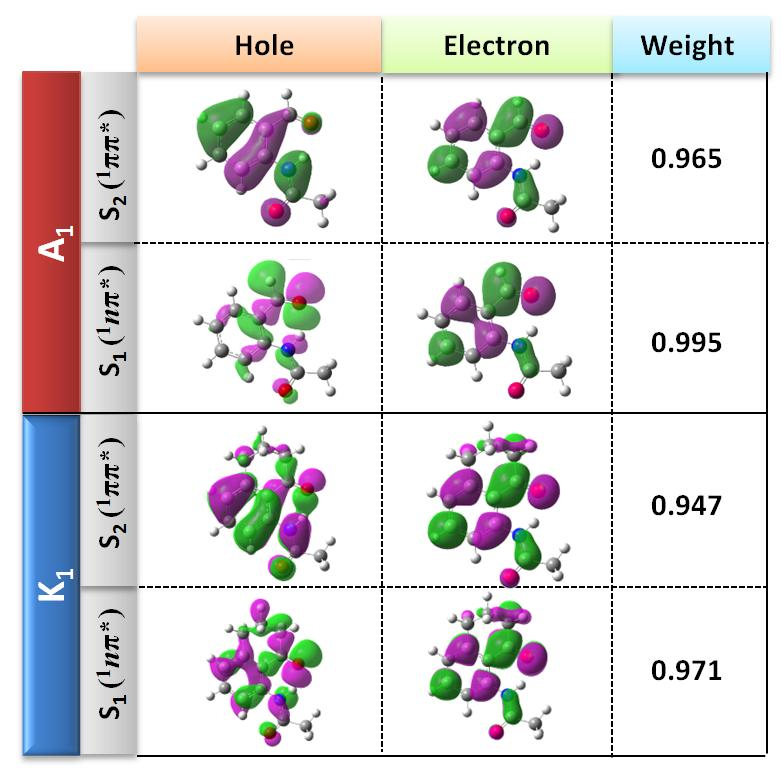

图1 A1和K1主要的NTO轨道和权重

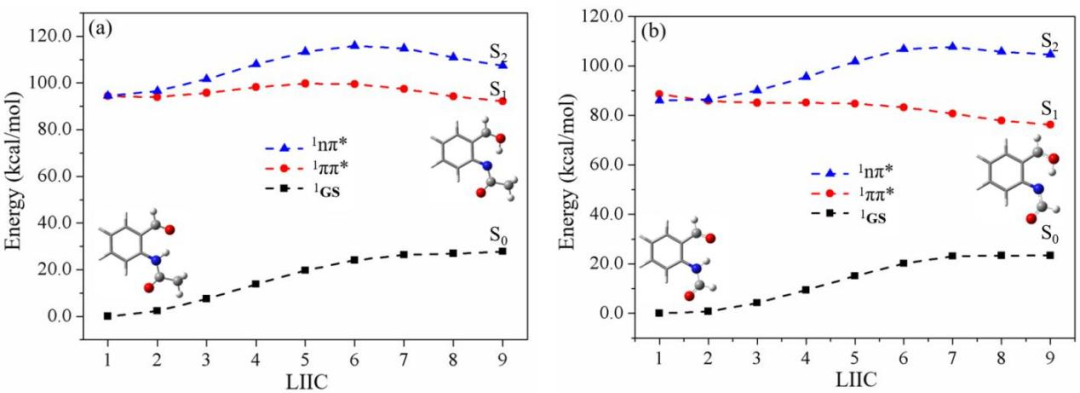

图 2 通过线性插值方法获得的从 FC 点到 Tautomer 之间的势能面

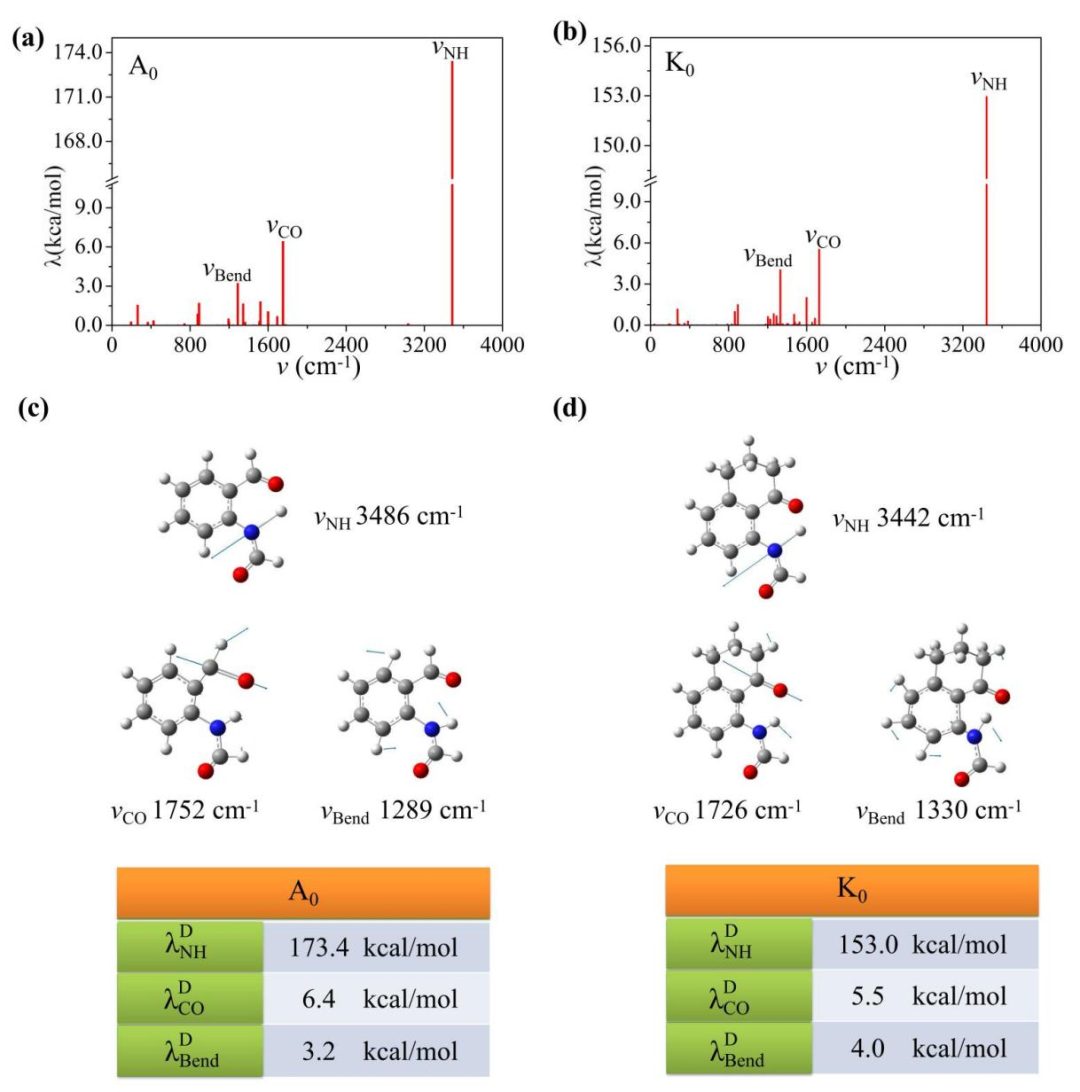

图3 A0 和K0 的N-H和C=O振动频率(v)和重组能(λD)

图4 A0和K0重组能 (λele) 和能垒(E )的比较

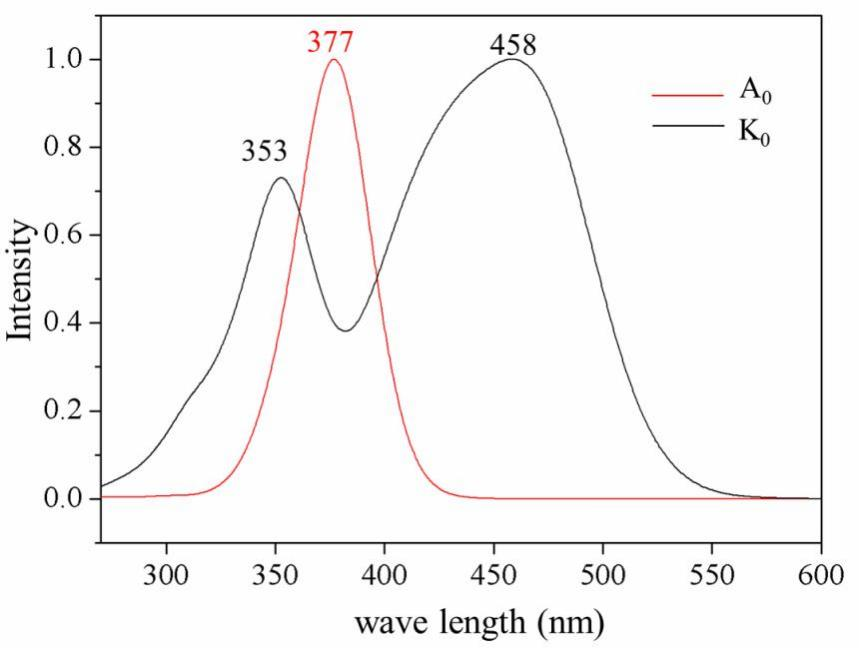

图5 考虑了振动耦合效应的荧光光谱

0 4 小结

通过密度泛函理论(DFT)和波函数从头算方法(NEVPT2),我们系统地研究了醛 (o-aminoaldehyde)和酮(o-aminoketone)的激发态质子转移反应和荧光发射谱。结果表明质子转移是一个超快过程。N-H 振动模式在荧光发射中扮演重要角色。通过最小能量路径(MEP)我们构建了质子转移的势能面,在Normal结构和Tautomer 结构之间存在一个能垒。通过比较发现,发现醛的N–H重组能都高于质子转移的能垒,而酮的的 N–H 重组能都低于质子转移的能垒。结果表明酮具 有两个稳定的局域振动态,由此发两束荧光。而醛只有一个稳定的振动态,所以只能发一束荧光。这很好解释了实验现象:酮类分子具有双荧光发射,而醛只有 Normal 结构的单荧光发射而没有ESIPT发射。随后,考虑了N-H 振动耦合的荧光发射谱确认了这一物理图像,并且与实验结果一致。这项工作不仅阐明了醛分子缺少ESIPT发射的原因,而且还提供了一种新的视野来研究激发态质子转移。

1、文献信息:激发态分子内质子转移及荧光光谱的理论研究

编辑:黄飞

-

荧光检测器激发波长和发射波长怎么设置2024-08-08 8729

-

荧光激发光谱和发射光谱如何测得2023-12-19 7783

-

为什么荧光发射波长大于激发波长2023-09-08 6940

-

激发态分子内质子转移及荧光光谱的理论研究2023-02-02 3274

-

导致电磁辐射发射的原因有哪些2023-01-26 3539

-

RTThread studio报缺少文件这种是什么原因导致的?2022-10-28 1875

-

荧光分子检测系统技术参数2021-03-09 1525

-

荧光光谱怎么测2020-12-10 21534

-

分析LED灯不亮故障原因2020-01-16 8809

-

拉曼/荧光光谱知识科普2018-09-21 10050

-

全面了解荧光光谱_荧光发射光谱图分析2018-01-27 132709

-

产品EMC辐射发射超标原因分析2017-02-09 25235

-

分子内电荷转移双重荧光传感与分子识别2011-01-30 982

-

荧光分子传感的传感模式和传感信号的总结2011-01-29 645

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !