基于构建Si/SiC/石墨三层异质结结构在石墨上的锚定

描述

传统石墨负极的容量和倍率性能正逐渐不能满足人们的需求。硅作为地壳中最丰富的的元素之一,同时还拥有极高的理论容量(4200 mA h g-1),目前已开始逐渐商业化应用。但是,Si循环过程中极大地体积膨胀和较差的导电性还没有完全解决,导致商用负极中Si的比例还较低,远没有发挥Si基电极的全部潜力。

近日,南京工业大学的刘祥教授及其团队提出构建Si/SiC/石墨三层异质结结构,实现了纳米级Si在石墨上的锚定,减缓了Si的团聚,大大提高了电极的电化学性能,为后续Si电极的研发提供了一条行之有效的设计思路。

目前LIBs电池中已经开始逐步应用Si基负极。但是由于Si在充放电过程中的体积膨胀过大,容易引起电极材料的粉化、SEI膜的反复形成,最终导致电机容量的快速衰减,所以商业应用的Si基负极中Si的比例还极低,远没有完全发挥Si的高容量特性。针对这一问题,目前主流的思路是将Si缩减至纳米尺度。但这又会引起另一问题,便是首效仅有约65–85%,远低于石墨负极(90-95%)。Si/石墨复合材料可以同时具有Si和石墨的特性,同时实现高循环寿命和高首效。然而由于在基平面上sp2杂化的炭原子与沉积颗粒相互作用力很小,Si颗粒很难均匀的附着在石墨上。

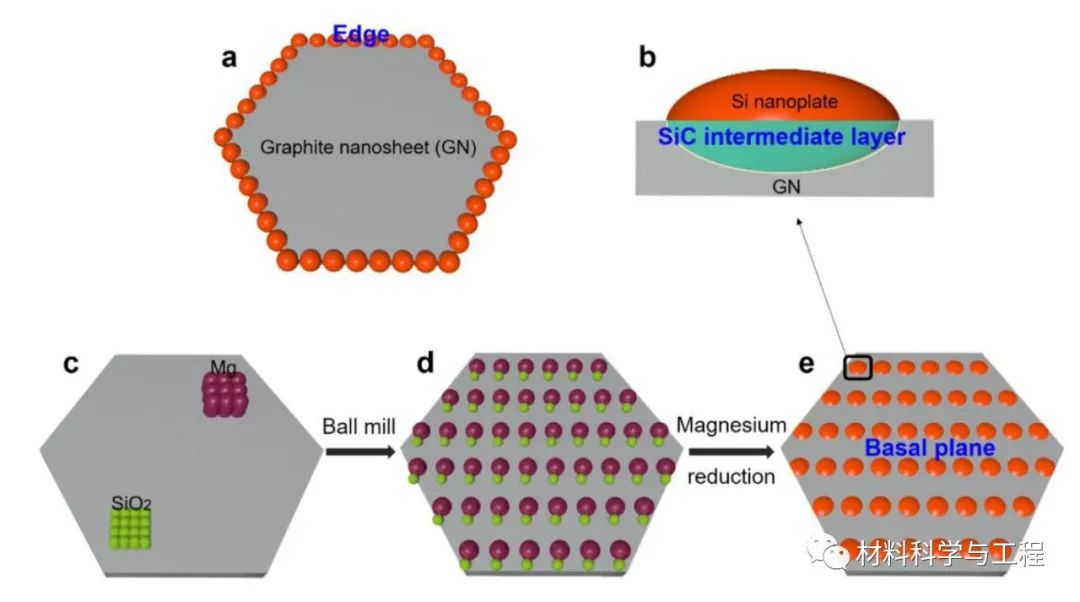

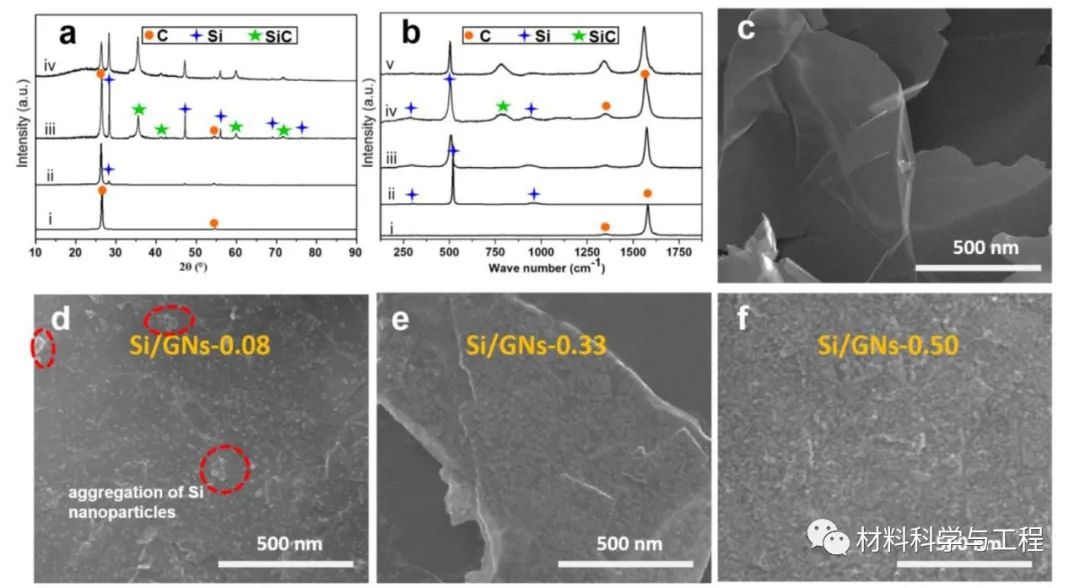

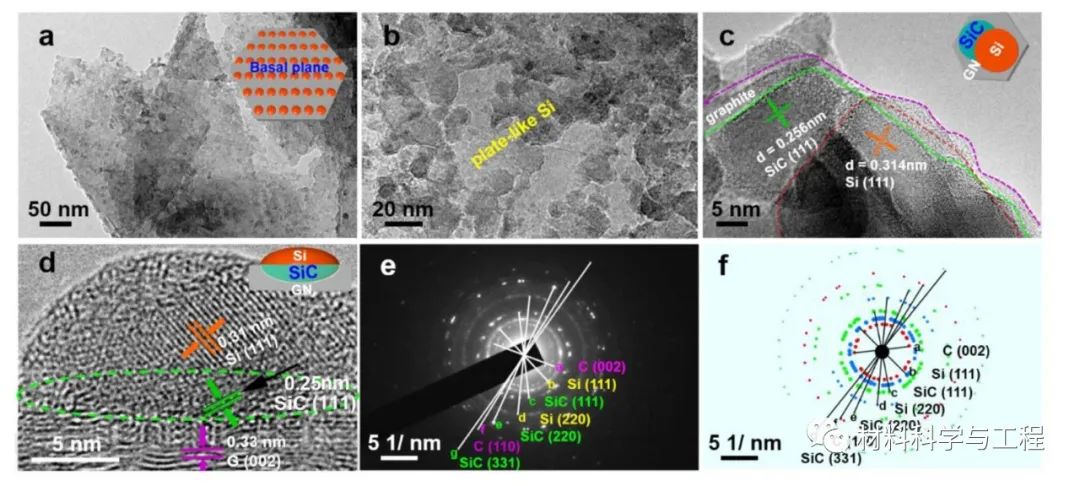

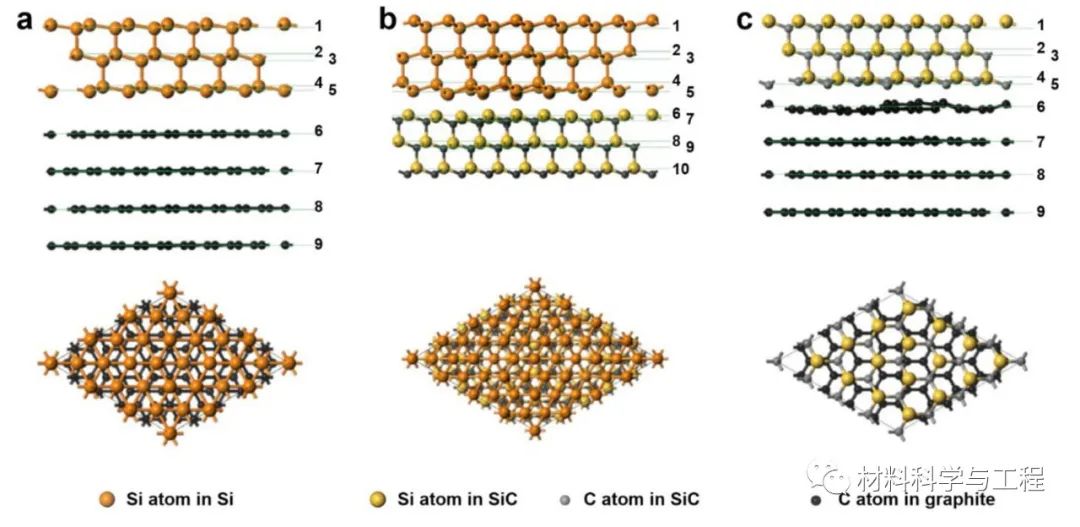

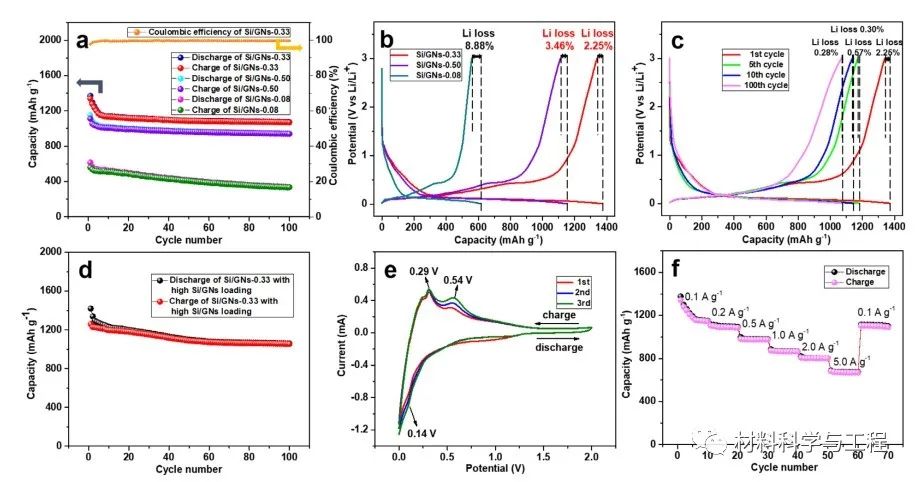

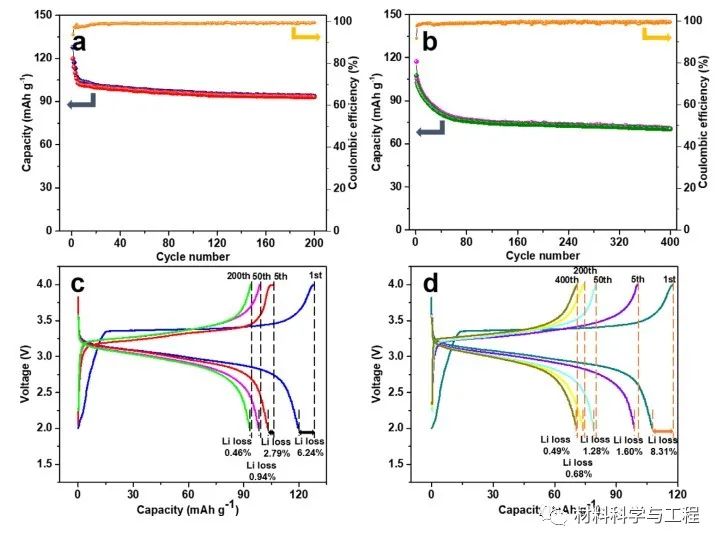

本文作者针对这一问题,仅在650℃的镁热还原反应下,生成了SiC界面,原位的在石墨基平面上锚定了Si纳米颗粒。通过调节SiO2和石墨的比例,可以轻松的实现界面反应。当SiO2和石墨摩尔比为0.33-0.5时,Si可以在较低温度下便形成3C-SiC界面。结构表征揭示了片状Si粒子与3C-SiC界面在基面分布良好。第一性原理显示在Si(111)/3C-SiC(111)和3CSiC(111)/GNs(001)两个界面有较强的结合力。第一性原理计算还显示Si与石墨的界面之间结合力极差,这也证实了Si在石墨上极容易发生剥落,导致比容量衰减。电化学测试也表明,通过三相异质结结构,初始容量可以高达97.8%。并且在0.1 A g-1的电流密度下容量保持率高达82.9%。

总的来说,本文作者利用镁热反应自身放热,在较低温度便实现了SiC界面的产生,并利用Si/SiC/石墨三相界面,将Si颗粒均匀的锚定在石墨上。通过第一性原理等对其界面结合力进行了详细的分析,为后续Si/石墨电极的研发提供了大量参考指导。

图1 Si/GNs复合异质结结构制备与结构示意图。

图2 不同Si/石墨比例样品的XRD、拉曼、SEM图。

图3 Si/GNs-0.33的透射电镜分析。

图4 (a) Si在石墨(001)面上的弛豫结构示意图;(b) Si在SiC(111)面上的弛豫结构示意图;(c) SiC在石墨(001)面上的弛豫结构示意图。

图5 半电池电化学测试结果。

图6 全电池电化学测试结果。

-

人工合成石墨片与天然石墨片的差别2025-05-23 3870

-

EastWave应用:光场与石墨烯和特异介质相互作用的研究2025-02-21 478

-

石墨烯异质结构新进展2025-02-05 944

-

石墨和石墨烯有什么区别2024-02-27 16348

-

石墨烯电容2024-02-21 8190

-

石墨烯在传感器上的应用2023-08-28 3856

-

研究人员成功开发石墨烯/硅微米孔阵列异质结光探测器2022-09-13 2171

-

新技术#石墨嵌入缓和 PCB 热量2022-04-01 10240

-

石墨烯的基本特性和制备方法2019-07-29 4405

-

石墨烯发热膜应用2018-12-22 4970

-

石墨烯的简介以及各类石墨烯传感器的详解2018-01-18 36597

-

石墨烯的结构和性质介绍与石墨烯在锂电池中的作用分析2017-09-19 3942

-

石墨烯可让太阳能电池享受光速的快感2016-01-28 3175

-

石墨棒的制备方法和工业中的应用2013-10-18 3884

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !