基于耦合模型的城市生态环境空间规划系统设计

电子说

描述

摘 要:传统系统对生态环境空间层次划分不够明确,导致廊道空间布局较差,影响了城市物种迁移。针对这一问题,文章提出一种基于耦合模型的城市生态环境空间规划系统,在传统系统硬件基础上,对软件进行设计。通过廊道、中心控制点和场地三要素,构建城市绿色基础设施网络,选取城市连接节点和网络中心,建立不同尺度的绿色基础设施,结合实际空间资源进行评估调整,通过耦合模型整合各尺度绿色空间,实现城市生态环境空间整体规划。设计系统与传统系统进行对比实验,分别规划城市空间,结果表明,设计系统提高了廊道连通性和连续性,使物种迁移更加顺畅,且廊道断裂时,通过其他廊道进行迁移的概率更高。在此基础上,设计系统提高了雨水处理能力,进一步改善了物种迁移活动空间。

0 引 言

现代城市发展规模不断扩大,承载功能和开发强度也不断提高,产生了城市物种迁移的空间容量不足、活动环境恶化等问题,为城市发展带来负面影响。因此,在生态环境视角下,对城市进行空间规划,强调自然在城市空间的必要性,具有重要的现实意义[1]。国外城市生态环境空间规划研究较早,利用地下、地面和地上三种形式,缓解城市环境恶劣问题。从生态保护出发,以形态连通性、功能复合性、生物多样性为原则,注重土地的精明增长。空间规划考虑的生态环境要素如下:林地、水系、湿地、森林等自然区;本土及野生生物栖息地;公园、绿道等自然保护区;牧场、农场等。国内城市生态环境空间规划研究,同样取得较大发展,将城市结构分为非空间和空间两种属性,通过空间属性的时间特性,确定空间结构的活动要素和物质要素,通过要素之间的相互关系,得到城市空间结构的内在联系,根据各种城市功能,整合生态环境空间要素,使其离散分布在空间规划区域[2]。在以上理论的基础上,提出基于耦合模型的城市生态环境空间规划系统,对各生态环境空间要素进行整合。

1 基于耦合模型的城市生态环境空间规划系统设计

在传统城市生态环境空间规划系统的硬件基础上,对软件进行设计。

1.1 构建城市绿色基础设施网络

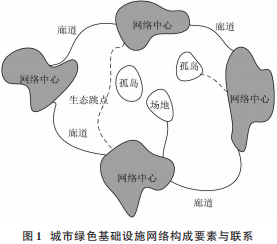

将绿色基础设施的构建作为空间规划系统基本概念,结合城市服务功能,连接生态环境和景观[3]。将城市的灰色和灰绿色基础设施考虑在内,通过廊道、中心控制点和场地三要素,形成一个连通性强的网络体系,将城市生态环境空间规划问题,转换为绿色空间网络体系的构建问题[4]。构建尺度选取半自然形式的景观设施、场地的树木灌草及城市内的山体景观,利用自然与服务社会的多重功能,确定三种宏观到微观的空间尺度,分别为场地与室外、街区与社区、城市与城区[5]。其构建要素与联系如图1所示。

如图1所示,在环境生态学概念的基础上,该绿色基础设施网络增加孤岛和生态跳点两种类型。作为绿色基础设施的核心区域,网络中心承担了居民活动和动植物栖息的空间;作为绿色空间的纽带,廊道为居民休闲休憩、城市交通、动物迁徙以及城市不同景观和生态的连接提供空间;作为等级较低的绿色基础设施区域,为动物迁徙、城市生产和保留用地提供空间;当网络中心和廊道不能相互连接时,通过生态跳跃来补充;在城市生态环境脆弱地区,利用孤岛进行生态改造,将社区尺度转变为社区级网络中心[6]。至此完成城市绿色基础设施网络的构建。

1.2 规划各尺度城市生态环境空间

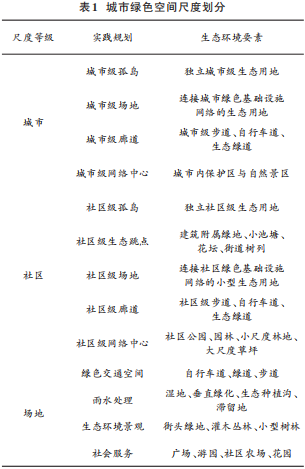

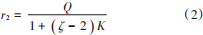

部署绿色基础设施网络,使其涵盖个人空间到城市范围的大型保护区域。构建不同尺度的生态环境空间。形成绿色基础设施的开放空间网络,划分绿色基础设施的层级,其划分尺度如表1所示。

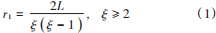

在表1所示要素的基础上,将空地、废弃地和农业用地考虑在内,对不同尺度的生态环境空间进行逐层规划。根据城市的实际情况,收集绿色基础设施要素的详细目录,从生态效益、社会效益和经济效益出发,确定生态环境规划希望达到的效果,在目录中选取该城市的连接节点和网络中心,设定不同节点的等级[7]。规划方案中,对生态环境空间的廊道连通度进行评估调整,绿色网络连通度 r1计算公式为:

式中:L为城市未规划前,绿色网络现有的连接线数量;ξ 为绿色网络的连接节点个数[8]。节点连通度r2计算公式为:

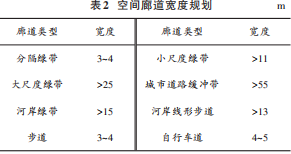

式中:K为节点产生的最大可能连接线数;Q为两处网络中心的有效连接线数;ζ为两处网络中心的节点个数[9]。结合式(1)和式(2)对廊道连通度进行排序,优先规划并改造连通性小的廊道,规划的廊道宽度如表2所示。

规划调整过程中,结合实际空间资源,保证场地与网络中心的错落布局,优先完善网络中心的绿色基础设施,尽可能增加连通廊道数量、减少社区孤岛数量,将生态跳点规划在公共活力高的区域,重视连通节点的位置,在城市交通空间、街道、廊道、线性公共空间的交叉处,设置立体交通模式,重点将廊道与城市非机动道相结合,使廊道连通性在可控范围之内[10]。至此完成各尺度城市生态环境空间的规划。

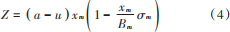

1.3 基于耦合模型整体规划城市生态环境空间

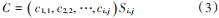

利用耦合模型,整合各个尺度的生态环境空间。通过土地利用空间网格单元,构成耦合模型的运行环境C,公式表示如下:

式中:c为土地利用空间网格单元集合,具体为绿色基础设施的环境要素;i, j分别为网格行号和列号;Si, j为每个单元包含的环境要素状态信息[11]。建立各尺度生态环境空间的耦合机制,将空间面积作为支配变量,建立生态环境空间耦合模型Z,公式为:

式中:a为耦合模型的增益系数;u为模型损耗系数;xm为系统中第m种生态环境要素,在规划时刻的空间面积;Bm第m种生态环境要素,在系统中独自发展所能达到的最大空间面积;σ m为第m种生态环境要素的竞争能力系数[12]。通过耦合模型,演化城市空间规划过程中不同尺度规划的竞争关系,确定生态环境要素发展对其他要素发展的抑制作用,整合不同功能的绿色基础设施网络,具体如图2所示。

按照上述流程,实现城市生态环境空间的整体规划,至此完成基于耦合模型,城市生态环境空间规划系统的软件设计[13]。结合硬件设计和软件设计,完成基于耦合模型的城市生态环境空间规划系统设计。

2 实验论证分析

进行对比实验,将此次设计系统记为实验A组, 两种传统城市生态环境空间规划系统分别记为实验B组、实验C组,比较三组系统规划城市生态环境空间后,物种迁移效果。

2.1 实验准备

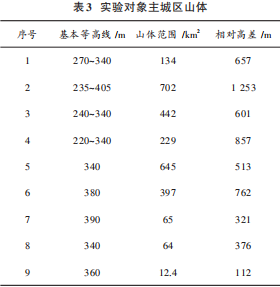

三组系统分别对同一城市的生态环境空间进行规划,该城市可供开发的空间较为丰富,主城区为山水格局,主要山体参数如表3所示。

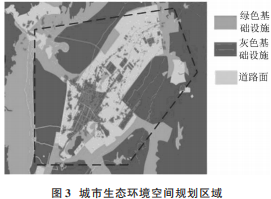

城市水体流域面积为10km2,存在一、二、三级支流,保持了连续的河道和河床岸线,存在河岸线,城区界面和河道岸线关系生硬,生态缓冲的空间保护距离不够。三组系统的规划区域如图3所示。

如图3所示,实验A组通过划分区域的热力地图,得到规划区域的公共活力与生态敏感性,提取绿色基础设施。利用公共活力较高的空间,主导自然程度较高的大面积绿色基础设施,使其分离自然保护用地,并保持一定距离,将公共活力不足的空间转变为绿色基础设施要素,形成该城区的绿色基础设施网络[14]。

2.2 实验结果

2.2.1 第1组实验

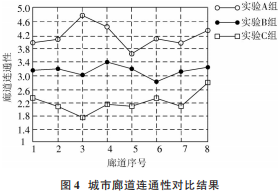

三组系统首先对城市廊道进行空间规划,主要包括河道绿带、河岸线形步道、河岸与主城区的缓冲带,共8条廊道。实验A组在维持空间廊道宽度的基础上,共形成了9个网络节点,3处以上节点都不在一条直线上,且没有场地和孤岛,每处节点的网络中心都具有8条互不重叠的廊道,节点连接度为0.039。通过廊道的连通性和连续性,比较三组系统对城市廊道的规划效果,连通性对比结果如图4所示。

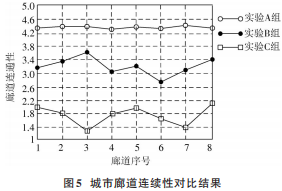

由图4可知,三组系统规划过程中,对不同城市廊道的侧重都不相同,但实验A组的廊道连通性一直大于另外两组实验,廊道连通性越高,说明城市中不同区域节点的连通程度越好,生态脆弱点的格局结构越完善。实验A组城市廊道连通性平均为4.2,实验B组和实验C组平均连通性分别为3.2,2.3。相比B组和C组,A组廊道连通性分别提高了1.0,1.9。连续性对比结果如图5所示。由图5可知,由于实验A组选取的网络节点、廊道互不重叠,因此廊道连续性较为平稳,实验B组、C组的连续性则有所波动,且A组连续性明显大于另外两组实验。连续性反映了廊道断裂时,其他廊道的弹性处理能力,连续性越高,该廊道能够代替其他廊道的概率就越高。实验 A 组城市廊道连续性平均为4.3,实验B组和实验C组平均连续性分别为3.2,1.7。相比B组和C组,A组廊道连续性分别提高了1.1,2.6。

2.2.2 第 2组实验

比较三组系统关于雨水处理的绿地规划效果,统计城市空间规划的绿地斑块,将斑块破碎度和离散值作为衡量标准。破碎度D计算公式如下:

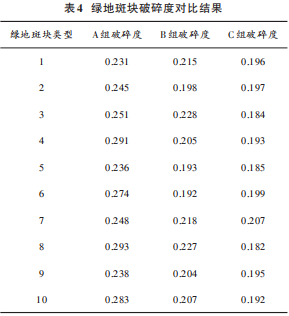

式中:d为绿地斑块总数量;gb为b类型的绿地斑块面积;F为城市空间规划的总面积。破碎度D越高,表明绿地斑块的密度越高,绿地规划布局越合理,能够打破不透水面之间的连通性,对城市排水压力的减缓效果更好[15]。共选取10种类型的绿地斑块,分别为植物浅沟、生物滞留地、下沉绿地、池塘、湿地等,实验对比结果如表4所示。

由表4可知,A组绿地斑块破碎度明显高于另外两组实验,破碎度平均为0.259,实验B 组和实验C组斑块破碎度分别为0.208,0.193,相比B组和C组,A组破碎度分别提高了0.051,0.066。绿地斑块的离散值 E 计算公式为:

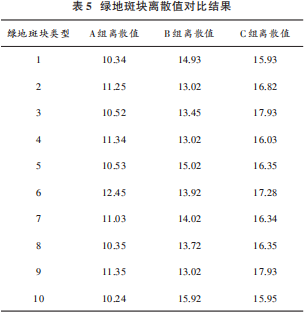

式中:e为绿地斑块的规划总数量;qhp为斑块h至其他斑块p,边缘到边缘的最近距离。离散值E越低,表明绿地斑块与相邻斑块的距离越近,越不易积水。三组实验对比结果如表5所示。

由表5可知,A组绿地斑块离散值明显高于另外两组实验,离散值平均为10.94,实验B 组和实验C组斑块离散值分别为14.00,16.69,相比B组和C组,A组离散值分别降低了 3.06,5.75。综上所述,此次设计系统相比传统系统,提高了城市廊道的连通性和弹性处理能力,使物种迁移更加顺畅,且廊道断裂时,物种通过其他廊道进行迁移的概率更高;在此基础上,还提高了城市的雨水处理能力,减缓了绿地排水压力,更不易积水,进一步改善了生物迁移的活动空间。

3 结 语

为使生态环境空间层次划分更加明确,提高廊道空间布局效果,避免影响城市物种迁移,设计城市生态环境空间规划系统,利用耦合模型合理整合和规划绿色空间,使规划空间更适合物种迁移。通过对比实验证明,本文设计的规划系统城市廊道连通性平均为 4.2,连续性平均为4.3,提高了城市廊道的利用率,避免因廊道断裂影响物种迁移;绿地斑块破碎度平均值为0.259,离散值平均值为10.94,减缓了雨水造成的绿地排水压力。在今后的研究中,将通过计算机模拟工具,对耦合机制进行标准化、可视化处理,进一步规范空间分布形态,完善城市空间规划标准。

审核编辑 :李倩

-

保护生态环境,打造绿色产品!2014-05-03 3683

-

基于GIS和VR技术的三维城市规划系统的研究2009-09-22 655

-

高层建筑及其城市生态环境研究2010-01-02 733

-

生态城市的规划与管理2010-01-26 732

-

基于GIS和VR技术的三维城市规划系统的研究简述2017-02-21 2777

-

生态环境遥感产品生产分系统架构设计与实现贺广均2017-03-14 1099

-

无人机任务规划系统体系设计2021-04-26 1107

-

大华股份助力完善生态环境监测体系2021-12-24 2357

-

高光谱遥感在生态环境监测上的应用2022-09-19 3405

-

环境扬尘监测仪,助力生态环境发展2022-06-21 1326

-

生态环境监测中的水环境治理如何实现2023-08-08 1004

-

曙光生态环境大数据解决方案助力我国生态环境“大数据”建设2023-10-11 1070

-

中软国际推出DeepSeek生态环境综合执法大模型一体机2025-03-07 999

-

NV512H语音芯片:构筑生态环境智能监测的声波防线2025-04-27 427

-

生态环境智慧监测系统方案2025-10-22 518

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !