研究人员成功开发石墨烯/硅微米孔阵列异质结光探测器

描述

据麦姆斯咨询报道,近日,中国电子科技集团公司第四十八研究所的研究人员成功开发了一种石墨烯/硅微米孔阵列异质结光探测器,该探测器实现了从紫外到近红外光的宽光谱探测。硅微米孔阵列的光捕获效应增强了探测器在紫外到近红外的吸收,并且,硅微米孔阵列光滑的表面与石墨烯形成高质量异质结,实现了较低的载流子表面复合速率。相关成果以“基于石墨烯/硅微米孔阵列异质结的高性能近红外光探测器”为题发表在《红外技术》期刊上。

硅在地壳中含量丰富,具备高载流子迁移率、无毒和长期稳定性,比较容易与其他材料形成异质结构光探测器,因此,硅基光探测器是当前可见光至近红外探测研究的主流体系。随着硅工艺在不断发展,商用硅基光探测器性能已在逐渐优化。目前商业化硅光电二极管通常采用高温扩散或离子注入等工艺制备pn结或pin结形成,工艺较为复杂,且所使用设备较为昂贵,导致器件制备成本较高,制约了其进一步的推广应用。因此,人们迫切需要开发低成本硅基光伏器件。

硅微米孔阵列结构是减少了材料成本的一种有效途径,与平面薄膜和体块结构相比,硅微纳米阵列结构(如硅纳米线阵列、硅柱阵列、硅孔阵列、硅纳米锥阵列等)具有界面面积大、电荷传输快等优点。硅微纳米阵列的周期性结构可以提高器件的光捕获能力,增加有效光敏面积,从而提高器件整体吸收,同时微米阵列的大的表面体积比也可延长光激发载流子的寿命,减少载流子的渡越时间,最终提高了光电器件单位面积上的光电转换效率。

另一方面,传统的金属/硅异质结器件存在光伏性能较差,使用寿命短的问题。通过石墨烯和硅半导体材料结合,构成异质结光探测器,入射光可以很容易地穿透石墨烯薄膜,到达异质结,激发的电子-空穴对被内置电场分离,形成光电流。因此,石墨烯已经在各种光电器件中显示出广阔的应用前景,尤其在光探测中。更重要的是,制备石墨烯/硅光探测器的主要过程可以通过室温空气环境中的溶液转移过程来完成。因此,石墨烯/硅异质结光探测器已经成为高性能和低成本光电探测器与光伏应用的候选材料。

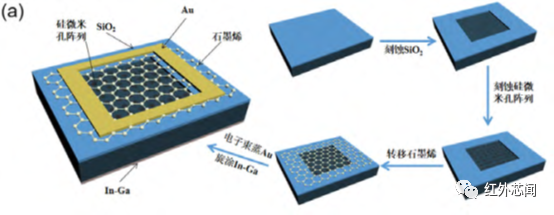

基于此,在本项研究中,利用化学气相沉积法(CVD)制备的大面积石墨烯薄膜转移到硅微米孔阵列衬底上,构建了石墨烯/硅微米孔阵列异质结构光探测器。图1展示了石墨烯/硅微米孔阵列异质结光探测器的制作流程图。

图1 构造石墨烯/硅微米孔阵列异质结构光探测器的步骤示意图

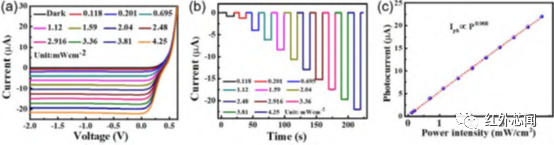

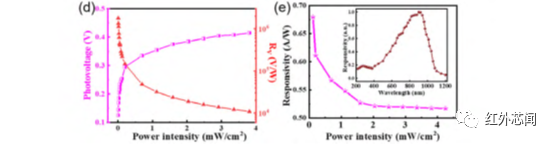

通过光刻和反应离子刻蚀技术制备的硅微米孔阵列具有整齐光滑的表面,保证了较低的表面载流子复合速率。同时,孔阵列结构能有效地抑制入射光的反射,增加了有效光照面积,提高了石墨烯/硅异质结的吸收效率,从而提高了器件的光响应度。在入射光强为118.00W/cm²的810nm光照下,光探测器的电流响应度可达到679.50mA/W,探测率为3.40×10¹²Jones;光强为7.00W/cm²时电压响应度有1.79×106V/W。

图2 光电响应测试与分析

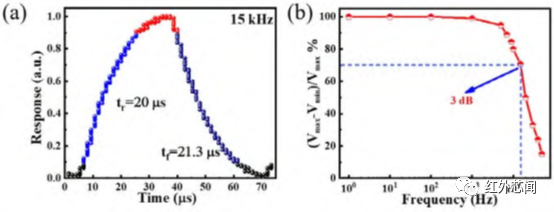

此外,该器件能够检测高频脉冲红外光,具有良好的重复性。该近红外光探测器可以很容易地在开或关状态之间重复。实验结果表明该器件具有20.00/21.30s的升/降响应速度。

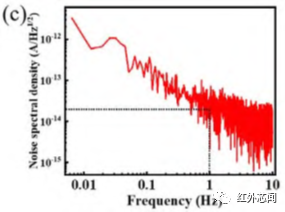

图3 响应速度测试与器件噪声分析

综上所述,研究人员通过简单的CVD方法获得了石墨烯薄膜,并将其转移到刻蚀好的硅微米孔阵列上,制备出高性能的石墨烯/硅微米孔阵列异质结近红外光探测器。制备的石墨烯/硅微米孔阵列异质结在零偏压,810nm光照射下表现出明显的光伏特性,展示了该器件可以在没有外部电源的情况下检测近红外光的优秀性能。相比于商业化硅光电二极管,石墨烯/硅微米孔阵列光电探测器结构简单、制备工艺简便,有望大幅降低制备成本。研究结果显示了石墨烯/硅微米孔阵列异质结探测器在未来低成本、稳定和高效近红外光探测应用方面的巨大潜力。

-

石墨烯/硅基异质集成光电子器件综述2024-04-25 2311

-

半导体石墨烯光电探测器取得新进展2023-12-13 1868

-

石墨烯/硅异质结光电探测器的制备工艺与其伏安特性的关系2023-05-26 2335

-

【前沿技术】NTT研究证明石墨烯成为高速光电探测器材料的前景2022-12-27 1709

-

基于石墨烯/硅纳米线阵列异质结的响应式近红外光探测器2022-11-24 2567

-

研究人员开发出一种吸收绿光的透明有机光电探测器2022-08-29 2324

-

基于石墨烯的硅基光电探测器的技术2021-05-04 3283

-

不是只有石墨烯电池,传感器也需要2020-05-18 3332

-

石墨烯的基本特性和制备方法2019-07-29 4405

-

Emberion新型石墨烯光电探测器显著降低SWIR成像成本2019-06-17 7515

-

超高灵敏度石墨烯太赫兹探测器研究获突破2017-03-22 1790

-

研究表明石墨烯电极有助修复感知功能2016-02-01 3607

-

石墨烯可让太阳能电池享受光速的快感2016-01-28 3175

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !