为什么会有接地这一说呢?

描述

它很难被标准化,通常靠工程师丰富的经验,而且这个经验也许在这个系统上行的通,而在那个系统上行不通。

那为什么会有接地这一说呢?

1820年以前,长距离的电磁电报系统都是用一根线来传输信号,然后用另一根线来传输回流信号。

1836年左右,一位名字为Carl August Steinheil的德国科学家,发现大地可以用来代替传输回流信号的另一根线。

因此,接地的第一个应用是在电报中发展起来的。

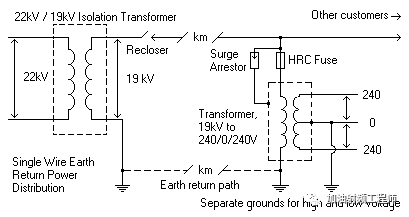

后来,电力工程师为了降低布线成本,在SWER电气配电系统中,用大地作为回流。 所谓SWER,是single-wire earth-return的缩写。大概结构如下。

在了解闪电现象后,接地又有了另一种功能,就是避免雷电和静电排放产生的危险。

闪电和静电的电流回路也是大地,所以可以将电子设备与大地连接来接地,可以提供一条可控路径,用来将电流传导到大地。

慢慢地,接地就变为一种重要的设计需求。

20世纪信息时代,大规模分布式系统的开始普及,尤其是信息技术设备(ITE)网络,而这些网络包括许多电路和子系统。

受到早期电报系统采用大地作为回路的启发,为了使分系统之间能够可靠传输信号,设计者们在分系统之间建立了一个大型的公共信号参考结构作为参考地使用。

第二次世界大战后,人造和自然的EMI源增多,接地逐渐地开始起着控制电磁干扰的作用。

电子工程师们认为接地做好了,EMI问题也就随之解决了。

接地的作用

从上述演变可以看到,刚开始,接地只是为了系统能正常工作;后来,接地又多了一个功能,就是避免雷电和静电释放带来的危险,提供可控的电流释放通路;再后来,发现接地能够有助于控制EMI干扰。

如今,电子产品的安全仍然是系统接地设计中的首要考虑。其次,则需要考虑系统的常规和EMI性能。

但是,也正是因为接地有这么多作用,所以导致我们对接地操作很困惑。我们到底要怎么接地,才能符合各方面的要求呢。设计者们一直在寻找完美的接地方案,但是并没有成功。

需要理解的接地的概念

1972年,加利福尼亚大学伯克利分校公开了SPICE,如今,SPICE已经成为整个电子设计工业领域的标准仿真工具,而SPICE使用"global ground"的概念。

有了“global ground”这个概念,电路中的其他节点具有明确的绝对电压值,因此Kirchhoff电流定律(KCL)和Kirchhoff电压定律(KVL)可以在仿真时实现。

在低频电路中,"global ground"概念是OK的,因此,仿真结果和实测结果吻合。

但是,这也会让人有一种误解,就是接地连接是不重要的,电压可以在单根线上传输,而不需要回流路径。

由于这种误解,设计人员可能会着重关注信号和电源网络,而忽视地和回流。而这种忽视,是EMC、高速信号和电源完整性上产生问题的根本原因。

有时候进行电路原理图仿真时,很容易给人一种错觉,就是接地是一种单向操作,所有的噪声,干扰,只要接到地上,它们就随着地消失了。 但其实接地是双向的,当电流流进地时,电流还会在其他地方从地中流出。 比如说,这个噪声明明是在哪个地方产生的,但是却在这里出现了。

Ampere's Law告诉我们,电流是一个环路,必须回到它来的地方。

和电流路径概念相关的,还有一个误解,就是觉得可以将电流按照不同的类型进行隔离,使得电流只在被允许的路径上流动。

但是,电子真的会这么听话么?

接地的阻抗

实际的接地系统,接地连接点之间的阻抗非零,所以系统中的噪声电流会在接地系统中引入噪声电压。比如说,闪电产生的电流,在非零阻抗的接地系统中,可能会产生几千伏的电压。

在考虑接地系统的性能时,需要考虑的是其的阻抗,即包括电阻和电抗。

在低频,电阻占主导;但是在高频,电抗占主导。

审核编辑:刘清

-

请问ADS1291的START管脚如果不用软件去控制会有什么风险呢?2024-12-30 476

-

[原创]简单的说一说放大器的维修2010-03-22 3832

-

PADS建库命名中有没有非法字符这一说。allegro中就有好多。2015-04-28 5293

-

请问采用正弦波驱动的无刷电机,还有弱磁控制一说吗?2015-12-22 9925

-

详细说一说降压型开关电源(BUCK)相关的设计细节2022-01-03 2712

-

CPLD有内存这一说吗?2023-04-23 3513

-

请问单片机还有烧熔丝一说吗?2023-06-20 383

-

左零右火上接地的接法分享2020-03-14 31151

-

说一说蓝牙mesh代理服务资料下载2021-04-05 869

-

水晶头接线有标准这一说吗2022-09-05 2637

-

网线也有分类一说-clan2022-12-14 1955

-

接地电阻要小于4Ω,你知道是为什么吗?2023-02-23 5733

-

低压配电系统接地中,出现断零故障,会有什么危害呢?如何防护?2023-12-25 1345

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !