基于Si NCs和2D WSe2混合结构的突触器件

电子说

描述

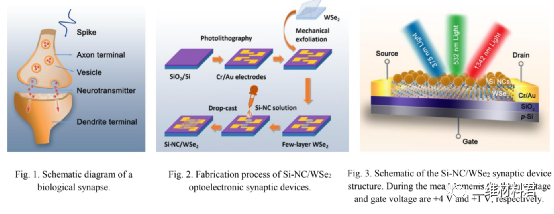

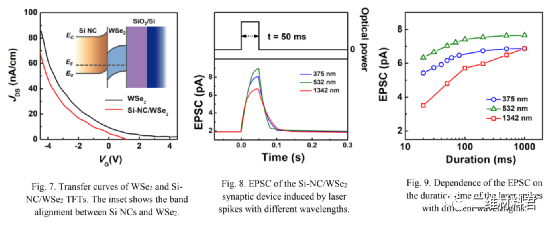

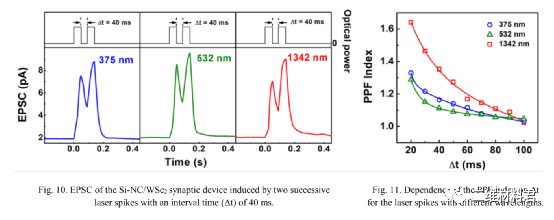

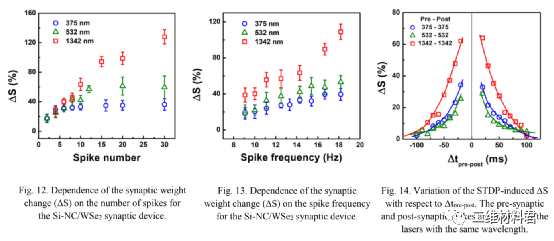

作为即将到来的“超越摩尔”时代最重要的技术之一,神经形态计算在很大程度上取决于突触器件的发展。本文利用硼(B)掺杂硅纳米晶体(Si NCs)的强宽带光吸收和二维(2D)WSe2的高效电荷传输的协同作用,制备了基于Si NCs和2D WSe2混合结构的突触器件。Si-NC/WSe2突触器件可以感知从紫外(UV)到近红外(NIR)的宽光谱区域内的光学刺激,表现出重要的突触功能。Si-NC/WSe2突触器件的能耗可能低至~75 fJ。这项工作对利用丰富的半导体纳米晶体和2D材料库开发突触器件具有重要意义。

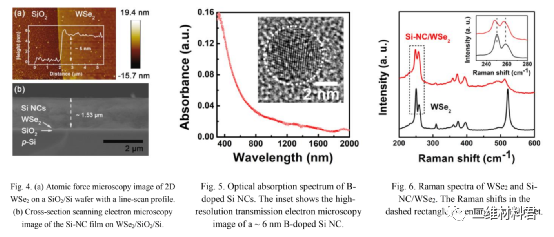

从图2中可以看出器件是先制备电极(沟道长宽为10/120 μm),再转移2D WSe2和Si NCs,作者这样做的原因可能是增加光照面积,提升光响应的灵敏度。在器件性能的测试部分,复合材料TFT的阈值电压发生了左移(图7),说明材料之间有载流子迁移, 重点阐述了一些重要突触功能的测试结果。值得一提的是在测试突触功能的时候,选择的器件工作电压在阈值电压附近,也是为了保证最大的光响应灵敏度。

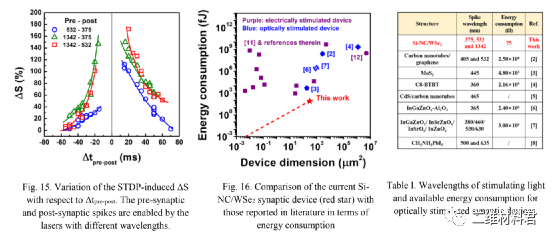

最后,文章也对单次突触事件的能耗做了计算,计算了单次突触事件中光刺激的能量dE,计算公式如下:

dE=S×P×dt

其中,S为器件面积,P为入射光功率密度,dt为光脉冲持续时间。从图8可以看出,532 nm入射光具有最低的能耗。在入射光P为1.25×10-3 μW/cm2时,脉冲持续时间为20 ms,单次突触事件的能耗最低约为75 fJ。按照文章中给出的器件的参数浅算了下,功耗比文章中给的数据还低~不太清楚作者在计算的过程中采用的器件面积参数是什么,最终也没有搞清楚功耗的计算逻辑。有算对的同学可以私信告诉我这功耗是怎么计算得到的~

-

上海光机所在单层WSe2光学双稳态研究方面取得进展2025-07-14 460

-

TechWiz LCD 2D应用:不同结构下的VT曲线2025-02-06 675

-

通过2D/3D异质结构精确控制铁电材料弛豫时间2024-04-29 1911

-

2D物理引擎开源分享2023-07-12 655

-

硅的潜在设计——MoS 2或 WSe 2沟道2023-02-23 1364

-

浅谈电子集成技术先进封装的从2D,3D,4D封装2023-02-05 2680

-

用于宽带光电子突触器件的硅纳米晶体和2D WSe2的混合结构2022-11-02 1399

-

2d封装库Altium2022-09-20 594

-

AD 2D标准封装库下载2022-01-17 1544

-

如何利用SET/MOSFET 混合结构的传输特性去设计数值比较器?2021-04-13 1423

-

读取优先和SRAM-MRAM混合结构,几个混合结构的管理策略2020-11-17 804

-

2D仿真培训2016-11-17 849

-

基于VxWorks操作系统的WindML 2D显示方案2009-12-05 738

-

基于VxWorks操作系统的WiWindML 2D显示方案2008-12-16 866

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !