通过MEMS IMU传感器提高自动驾驶农机定位精度

描述

引言

“加快建设农业强国”是中国现代化强国发展中提出的新目标,强调以科技和机制创新为动力,以设施和装备升级为重点,推进农业科技装备全领域突破,推动农业高质量高效益发展。作为全球领先的MEMS传感解决方案供应商,新纳传感很早就开始布局精准农业,推出助力农业机械自动化发展的高精定位传感器,已成为全球头部农机企业John Deere连续7年伙伴级供应商。未来,新纳将继续以科技助力中国农业发展,提高农业生产力。

高精度定位导航技术的发展,有助于提高精准农业生产力,帮助农民通过自动驾驶农机提升生产效率。

如何提高自动驾驶农机定位精度?

我们设想一下,农田里农民正在用拖拉机作业,没有车道线,没有指示牌,也没有高精地图,通常拖拉机只能依赖GNSS来实现定位导航,而传统GNSS仅能提供米级定位精度。

对于这类自动化机器而言,精准定位尤为重要。随着技术不断发展和突破,目前高精度定位技术可以提供移动车辆准确、可靠的绝对位置与相对位置。并且,在不影响性能提升的前提下,不断降低成本,定位精度已提升到了厘米级,这使得该技术的大规模应用成为可能。

相对于传统的GNSS,实时动态差分定位技术 (RTK) 就可以将定位精度提高到厘米级。不仅如此,RTK技术的应用可以精确到麦田行间距,甚至是同一行中相邻麦穗之间的间距,这不仅能最大限度地减少收割过程中的粮食浪费,同时可以更好地控制施肥过程,防止施肥过度或者施肥不足。当然,设备作业对农作物的损坏率也将大大降低。

那么RTK如何提高GNSS精度?首先,RTK通过测量GNSS载波信号以及获取准确的时间信息;其次,RTK使用来自基准站的网络改正数来校正移动站的测量数据,从而进一步提高定位数据精度。

精准农业必备——

高性能惯性测量单元(IMU)

当我们说起厘米级定位,必然会提到高精卫惯组合定位系统(INS),其除了公路场景自动驾驶车辆定位应用外,同样能完全满足非公路场景下精准农业自动驾驶农机作业要求。

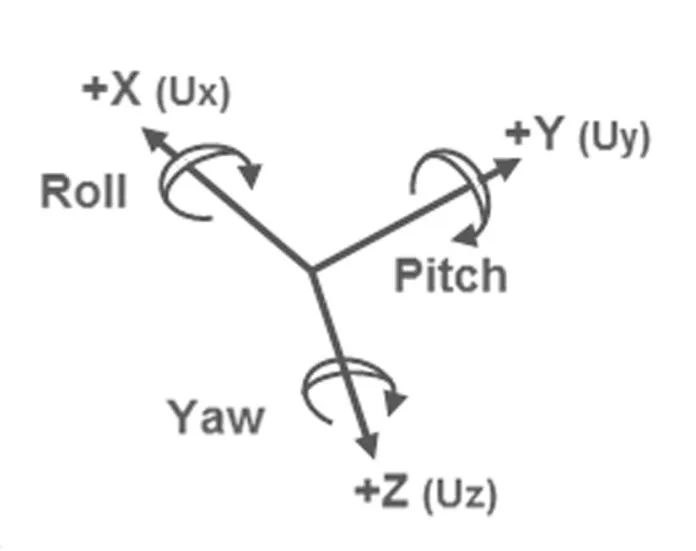

INS不仅融合了GNSS与RTK数据,还包括了惯性测量单元(IMU)。IMU用于测量移动物体加速度与角速度,其中加速度计测量x、y、z轴方向的线性加速度,陀螺仪则测量三轴方向的角速率,最终可获取车辆如自动驾驶拖拉机的速度、位置与运动姿态变化等信息。

但区别于路面车辆,在制定农用设备安全移动和导航解决方案时,还需要考虑机械设备自身的特性。比如在振动环境下,自动播种机或干草打捆机安全运行过程中,需确保IMU信号完整性,根据IMU信号链获取信息来分析,以消除或减少振动带来的加速度变化,以及引起的误差。目前,最有效的IMU校准方法是将其置于高精度转台与温箱中进行校准,可确保IMU在温度变化以及复杂场景下输出的精度。

此外,相较于使用光纤陀螺仪的IMU,微机电系统(MEMS)IMU传感器性价比更高,尺寸也更小。因而MEMS IMU传感器在精准农业中应用更为广泛。

新纳MTLT335D倾角传感器

满足ISO 13849标准,兼容性好

随着农业自动化技术的发展,对机械安全要求也越来越高:它涵盖了各种复杂自动化应用,如增加农作物产量,如何避免过度施肥或施肥不足,或者提高灌溉效率等。因此,符合ISO 13849安全标准的农业机械系统和子系统已经开始进入市场。

新纳MTLT335D动态倾角传感器符合ISO 13849 性能级别d(PLd)的要求,开发流程均遵循ISO 13849 中的设计和安全要求,可应用于自动化农业机械中,推动精准农业发展。

MTLT335D是MTLT305D的升级版,其外形尺寸、电气接口、连接器与MTLT305D相同,但在关键性能上达到了进一步提升与改进。如陀螺仪角度随机游走 (ARW) 和零偏不稳定性 (BI)就提高了三倍。通常来说,ARW 数值越低,表示在计算姿态和位置的过程中角速率积分误差就越小。BI表示陀螺仪零偏随时间变化的程度,MTLT335D改进后的BI值可以更快、更好地估计真实的陀螺仪偏差,生成更准确的姿态和位置数据。

MTLT335D与MTLT305D在通讯电缆以及与SAE J1939 CAN接口数据协议也是相同的,两者可使用相同的软件输出数据,MTLT335D可保持系统软件的兼容性,可直接迁移至ISO13849标准中。因此,客户如需改进解决方案,可无缝兼容。

精准农业未来可期

纵观当今农业技术发展,农业“无限可能”这一目标已不再遥远。当前技术成本越来越低,技术适应能力越来越强大,技术灵敏度也越来越高。曾经被认为无法攻克的难题,如崎岖不平而无法耕种的地带等,如今都可通过传感器成功采集这些信息并用于计算与校正拖拉机的运动姿态roll, pitch 和yaw。

自动化作业将农民从繁重的拖拉机操作中解放出来,大大提高了农业生产力和工作效率,灌溉、施肥与农药可以精确定位到单株农作物,减少资源浪费,提高生产力。

审核编辑:郭婷

-

【mBot申请】自动驾驶车2015-11-30 3805

-

自动驾驶的到来2017-06-08 7302

-

激光雷达是自动驾驶不可或缺的传感器2017-09-08 5179

-

意法半导体推出世界首个定位精度达到自动驾驶级别且符合汽车安全标准的多频GNSS接收器2018-03-09 3819

-

UWB主动定位系统在自动驾驶中的应用实践2018-12-14 3185

-

自动驾驶汽车的定位技术2019-05-09 3341

-

自动驾驶汽车中传感器的分析2020-05-14 3466

-

从辅助驾驶到自动驾驶: 感知型车辆建立在底层高质量的传感器数据基础之上2020-06-16 2448

-

传感器成自动驾驶“硬实力” 有哪些2020-07-29 2012

-

UWB高精度定位在自动驾驶中的应用前景2020-10-26 2769

-

自动驾驶系统设计及应用的相关资料分享2021-08-30 2300

-

农机自动驾驶显示系统组成部分以及配置2023-10-17 3007

-

自动驾驶高精定位2023-06-06 619

-

一文详解自动驾驶多传感器标定2023-07-14 1568

-

自动驾驶汽车是如何准确定位的?2025-06-28 998

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !