II类超晶格红外探测器原理

描述

1 二类超晶格探测器原理

二类超晶格的概念由IBM研究院的Sai-Halasz和Esaki 等科学家于1977年提出随后他们对InAs/GaSb二类超晶格的能带结构进行了理论计算,根据计算结果:InAs/GaSb 超晶格根据其周期结构厚度的不同,表现出半导体特性或半金属特性。

由晶格常数相互接近的 InAs( 6. 0583Å),GaSb( 6. 09593 Å) 和 AlSb( 6. 1355 Å) 及其化合物按照一定的层厚度、 组分及顺序周期性交替堆叠而构成人工晶体,由于相互之间晶格失配小,因而可以生长复杂的二元或三元化合物。

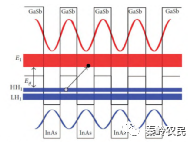

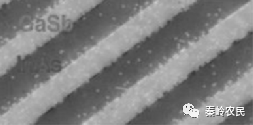

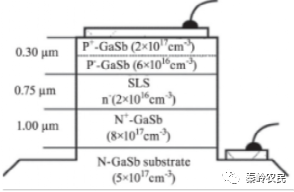

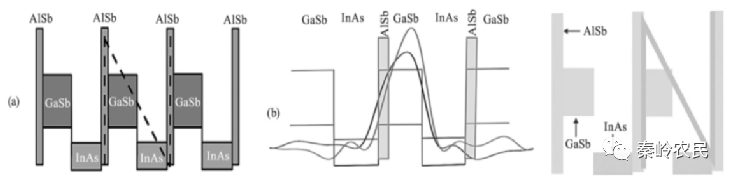

图1 二类超晶格能带与材料SEM

InAs/GaSb 超晶格由超薄的 InAs 层与 GaSb 层周期性地交替生长构成,超晶格超薄层结构使得材料中的电子和空穴不能被限制在其中某一个量子阱中,电子和空穴通过势垒隧穿形成微带,如图 1 所示。二类超晶格这种特殊的能带结构使其可以表现为不同于组成材料的性质,其有效带隙可以通过周期厚度灵活调节。理论计算结果显示二类超晶格有效带隙可以从 0连续调节到 400meV,具有覆盖 3.1~30μm 波段红外探测能力。并在一定 范围内连续可调。通过调节构成周期中各阱层厚度,即可以独立调节导带和价带,进而调节带隙 Eg。

2二类超晶格探测器结构

当前高质量的InAs/GaSb 超晶格大都生长在GaSb 衬底上。

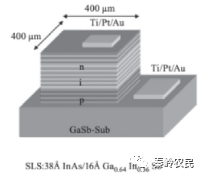

1)p-i-n 结构‘

结构由 P 型和 N 型超晶格电极接触层以及超晶格吸收区 i(π)层构成,最顶部为 n 型 InAs 或 p 型GaSb 覆盖层。

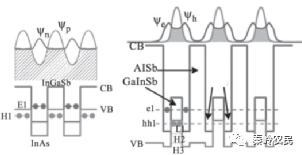

图2 InAs/GaSb 超晶格中波二极管示意图

2) “W”结构

两个InAs“电子阱”位于 InGaSb“空穴”阱两边,并对称束缚于 AlSb(或 AlGaInSb)“势垒”层两边,形状如字母“W”。

图3 “W”结构探测器示意图

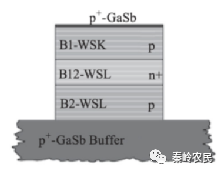

3)“M”结构

在 M 结构中,宽带隙 AlSb 层夹在 GaSb 层中间,有效阻挡邻近InAs 阱中电子波函数相互接触重叠,降低隧穿机率,增大电子有效质量,降低电子迁移率,阻止导带扩散机制。

图4 “M”结构示意图

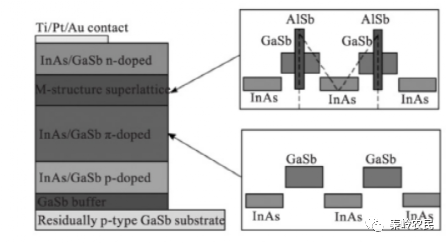

4)“N”结构

两层 AlSb 作为电子势垒非对称的插在 InAs 和 GaSb 层之间,连续的材料能带排列很像大写字母“N”,故称为 N 型结构。

图5 “N”结构示意图

3二类超晶格探测器优势

1)响应波段宽,且精确可调。

对于固定的 InAs 层厚度(26 Å),GaSb 层厚度越大,截止波长也越短;对于固定的 GaSb 层厚度(27 Å),InAs 层厚度越大,截止波长也越长。除了有效带隙可以在 0~400meV 连续可调,覆盖 3.1~30μm 波段红外探测能力外。二类超晶格材料的带边(导带底和价带顶)可以独立调节,为新型器件结构(特别是势垒型器件)设计开发提供了平台。

2)载流子有效质量大

二类超晶格由于其特殊的能带结构,载流子有效质量相对较大(对于长波材料来说,二类超晶格电子有效质量约为 0.03m 0 ,碲镉汞电子有效质量约为 0.009m 0 )。大的有效质量可以降低探测器的隧穿电流,而隧穿电流在长波和甚长波碲镉汞红外探测器的暗电流中起主要贡献。

3)俄歇复合抑制。

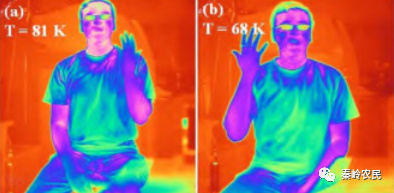

对于二类超晶格材料来说俄歇复合可以通过对能带结构的调控加以抑制。长波(8~14 μm)及甚长波(14~20 μm)红外探测器的工作温度相对较低(T<80 K),因此其漏电流以隧穿电流为主。InAs/GaSbⅡ类超晶格具有较大的电子有效质量,较大的电子有效质量抑制了 InAs/GaSb Ⅱ类超晶格中的俄歇复合

4)光吸收系数大,量子效率高

InAs/GaSbⅡ类超晶格带间跃迁,可以吸收正入射,量子效率大于 30%。测量结果表明,选择适当 厚度的超晶格层,可以使其量子效率超过 70%。相对的量子阱探测器由于量子效率低,量子阱探测器只能通过延长积分时间来提高性能,而延长积分时间又会使得暗电流对积分电容的贡献增大,因此量子阱红外探测器只能工作在较低的温度,量子阱探测器一般工作在 65~73K。因此,超晶格红外探测器相对于量子阱红外探测器有明显的优势。

5)均匀性好

利用比较成熟的Ⅲ-Ⅴ族材料的 MBE 生长方法,可以制备出高均匀性的Ⅱ类超晶格材料。二类超晶格材料的电子结构通过组成材料的周期厚度来控制,从分子束外延生长的角度来讲,是由三族元素的撞击速率决定,并不随生长温度和束流比变化。相比于三元化合物(碲镉汞)的摩尔组分控制,二类超晶格材料的周期厚度控制对生长条件的依赖性更小,从而可以达到更好的均匀性。

审核编辑:汤梓红

-

InAs/GaSb II类超晶格长波焦平面阵列台面ICP刻蚀技术研究2022-11-29 2244

-

Ⅱ类超晶格红外探测器国内外研制现状2019-04-25 12510

-

基于InAs/GaSbII类超晶格的长波红外探测器2020-09-15 5623

-

被动式红外探测器和主动式红外探测器有什么区别2020-12-24 5312

-

长波超晶格探测器制备方面的研究进展2021-05-13 3466

-

InAs/GaSb Ⅱ类超晶格长波红外探测器的表面处理研究2023-01-31 3517

-

Ⅱ类超晶格红外探测器多层膜背增透研究2023-04-06 2629

-

二类超晶格制冷红外焦平面探测器2022-10-31 3258

-

红外探测器——热探测器详解2022-11-08 4322

-

红外探测器:热探测器与光子探测器2023-07-19 3255

-

焜腾红外推出全系列T2SL制冷红外探测器2023-09-07 1302

-

InAs/GaSb Ⅱ类超晶格长波红外探测器研究进展2023-09-09 3290

-

基于Ⅱ类超晶格的中波红外带间级联探测器设计实现2023-10-10 2798

-

InAs/GaSb Ⅱ类超晶格红外探测器背减薄技术工作研究2023-11-09 2521

-

锑化物超晶格红外探测器研究进展与发展趋势综述2024-04-19 3244

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !