工作条件下固态锂金属电池负极界面脱锂空位的形成生长机制

描述

【研究背景】

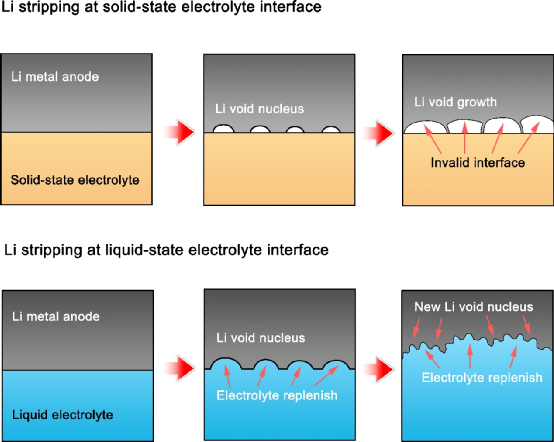

固态锂金属电池受困于负极界面锂枝晶、界面脱触等问题,难以得到大规模应用,其背后的关键科学问题是固态电池界面锂动力学的不稳定性。锂枝晶问题已经得到一定的认识;但电池放电过程,即负极脱锂过程中会产生锂空位,如Li→Li++e−+VLi所示;而由于锂金属自身空位扩散能力差,固态电解质不具备流动性自发填补空位产生的缺陷,因此随着固态锂金属电池放电进行,界面产生的锂空位会逐渐累积,造成负极界面有效接触面积逐步减少,这类现象一方面会造成电池在深度放电中产生界面脱触失效,另一方面会改变界面接触形貌,恶化界面的锂动力学可逆性,使得界面锂流量部分集中,影响后续的锂沉积过程,诱发锂枝晶生成。如图1所示,相比于常规液态电池体系,界面脱锂空位问题是固态电池中的独有问题,研究界尚对此缺乏全面认识。为了设计合理实践策略解决上述问题,充分理解固态锂金属电池负极界面锂空位的形成生长机制是重要前提,其中的关键核心就是锂金属负极中的锂空位动力学特征。

图1 固态电池锂界面空位与液态电池锂空位产生影响的区别

【工作介绍】

近日,清华大学张强教授课题组以硫化物固态锂金属电池为研究模型,在实用级的工作电流密度电流密度下(1-10 mA/cm2)研究固态金属锂电池负极界面的空位累积与形成机制。设计了多种方法量化研究固态电池负极界面接触演变过程,包括通过原位阻抗配合弛豫时间分布方法量化了电流密度-脱锂容量-有效接触面积的宏观关系;得到了三维关联相图;应用原位光学、PFIB-SEM、TOF-SIMS方法以不同角度、尺度观测不同电流密度脱锂状态的界面空位微观尺寸与空间分布特征,并结合经典电化学理论以及物质形核生长理论得到了负极界面空位形核生长机理。在此基础上将微观形貌特征与宏观三维相图结合,完整阐释了固态电池锂金属负极脱锂过程中界面空位的行为机制,提出了解决固态电池脱锂过程中界面空位累积问题的重要意义。该文章发表在国际顶级期刊Science Advances上。卢洋为本文第一作者。

【内容表述】

本研究以金属锂/硫化物电解质/锂铟合金为研究模型,锂铟合金能够作为稳定的对电极,一方面锂铟电极在电池工作过程中产生界面阻抗变化极小,因此可将电池脱锂过程中产生的阻抗变化归因于金属锂侧空位变化,另一方面锂铟合金工作电位稳定,利于评估电极过程,该电池构型一方面满足电化学测量精度需求,另一方面电池结构简洁,方便电池后续拆解分析。

宏观电池的接触演变过程通过原位阻抗配合弛豫时间分布方法(DRT)实现,由于界面空位的产生会造成界面接触阻抗的变化,原位阻抗方法能够测得界面阻抗的变化,DRT方法能够以弛豫时间的差异分辨不同动力学过程,批量处理原位阻抗数据,以此量化阻抗变化,继而量化界面接触的演变。

PFIB-SEM用于切割平整的固态电池界面进行后续高分辨SEM观测,采用的切割离子源为Xe离子源,切割界面效率高,速度快,惰性离子源也能够很大程度上避免造成界面损伤。

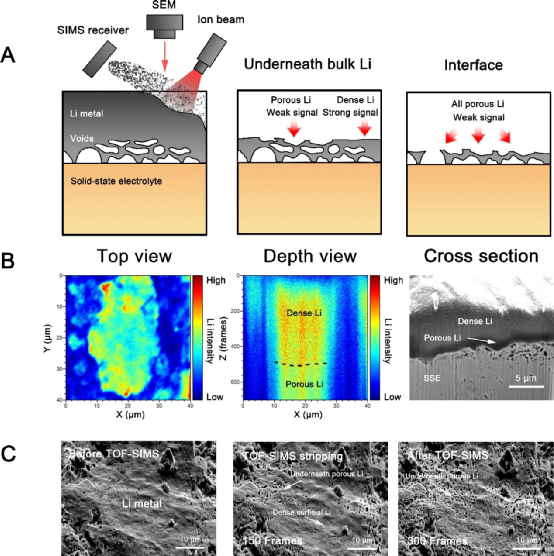

TOF-SIMS方法用于获取界面锂元素的空间分布信号,结合二维、三维重构方法获取界面空位分布。

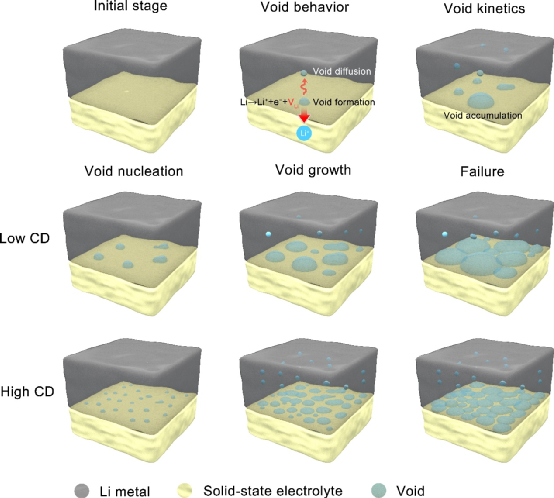

图2 固态电池界面锂空位的形成过程

如图2所示,固态电池界面会在不同的电流密度、不同的脱锂容量下产生不同的界面接触特征,因此对界面空位的研究首先要在不同的电流密度以及不同的脱锂容量下进行。而为了达到应用要求,固态锂金属电池应在工况电流密度下进行,而在固态电池界面研究方面,少有在此测试条件下的研究,因此本研究在较高电流密度(1-10 mA/cm2)的条件下进行研究分析,以接近固态电池的实际化应用场景。

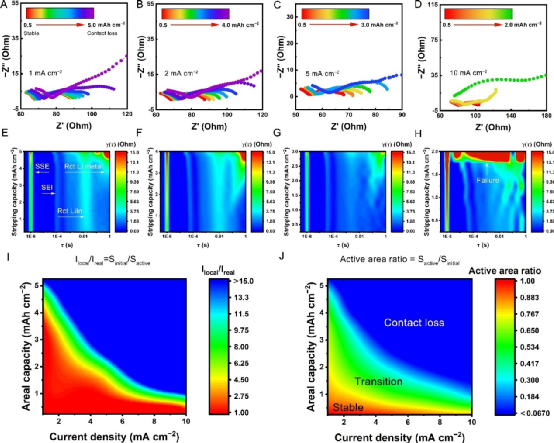

图3 宏观角度固态电池在不同脱锂电流密度下的阻抗演变过程以及量化的电流密度/脱锂容量/有效接触面积的三维相图

图3展示了在1-10 mA/cm2的电流密度下测试模型电池至完全出现界面脱触失效,随着电流密度升高,出现完全脱触现象迅速提前,脱锂有效容量大大减少(由>5 mAh/cm2 降低至 2 mAh/cm2)。通过DRT量化界面阻抗演变结果以及相应的推理计算,得到了脱锂电流密度/脱锂容量/界面有效面积的三维相图,得到了空位累积造成界面变化的三个区域:稳定区(有效面积约为70%)、转变区(有效面积70%-30%)以及完全脱触失效区(有效面积<30%),实现了宏观角度可视化脱锂演变过程。

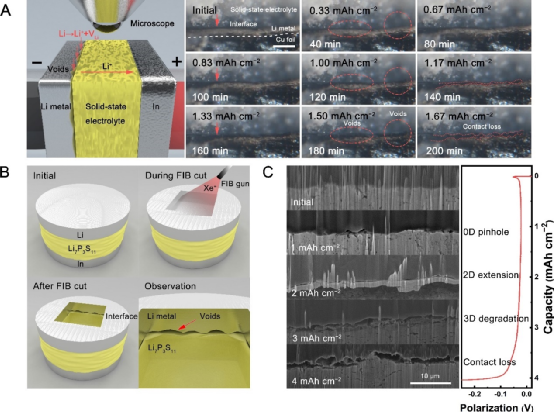

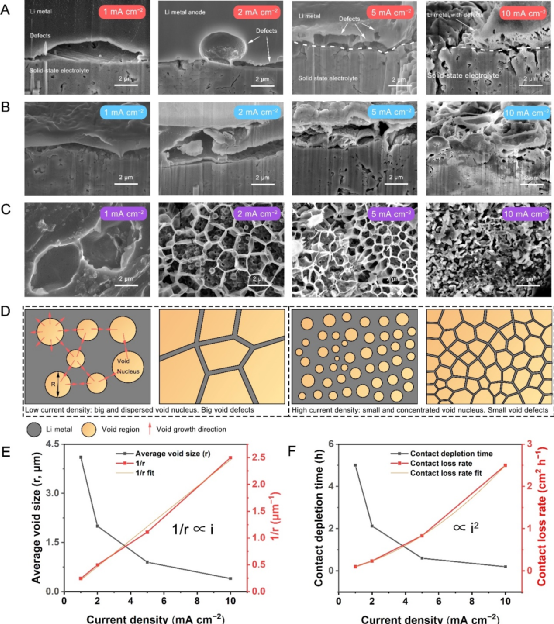

图4 原位光学/PFIB-SEM方法观测微观界面空位形成生长过程

图4展示了脱锂界面的微观观测结果。原位光学观测方法实现了对脱锂过程中界面空位演变的实时观测,得到了界面空位由点状缺陷至后续完全界面脱触的过程,但原位方法的观测面有限,只能观测到最外侧边缘侧的脱触过程;因此采用PFIB-SEM方法切割得到电池内部的光滑平整界面,观测到了脱锂过程中界面零维点状空位缺陷的形成,零维点状空位二维生长,至空位三维拓展过程,对应脱锂时的极化变化发现零维生长过程界面极化较小,随着缺陷开始二维生长,界面极化逐步升高,直至脱触失效。

图5 TOF-SIMS方法获取界面锂空位空间分布状态

TOF-SIMS方法通过逐帧收集锂元素信号,一方面根据收集元素的强度差异,能够判断界面空位的所处位置及状态,收集元素信号能够进一步通过二维以及三维重构展示在图形中,可视化空位分布特征;另一方面TOF-SIMS逐帧剥离表面固体金属锂,能够观测到不同深度的内部界面空位特征,实现对内部形貌的非原位观测,从顶视图以及重构视图角度得到界面空位的空间分布状态,与截面角度的微观观测相互补充。从图5观测结果可以清楚辨别,在较高电流密度下,界面空位呈现的是多孔的形貌特征。

图6 界面空位微观尺寸、空间分布特征与电流密度、脱锂容量的关系

图6展示了不同的脱锂电流密度、脱锂容量,会产生不同的界面空位特征。在较低的脱锂容量下,低电流密度(1, 2 mA/cm2)呈现集中的大尺寸界面空位缺陷,而高电流密度(5,10 mA/cm2)呈现分散的,小尺寸的空位,从脱锂过程时的形貌可见,固态界面脱锂空位呈现了不同尺寸、形貌规则的“坑”,失效时形成了蜂巢状的缺陷特征,随着电流密度升高,“蜂巢”的尺寸逐步减小。出现蜂巢状缺陷的原因是界面首先形成空位晶核,空位生长优先在空位晶核处进行,低电流密度呈现集中少量的晶核,因此最后形成的空位缺陷较大;而高电流密度形成了小尺寸的大量空位晶核,空位晶核位点呈现圆形拓展,最终形成了密集的多边形的蜂巢形貌。通过分析发现脱锂缺陷的尺寸和电流密度呈现反比关系,而界面脱锂耗尽速率与脱锂的电流密度平方呈现正比关系。在此基础上结合电化学以及物质形核生长理论,能够得到空位在形核、生长、失效过程中的物理推导关系。

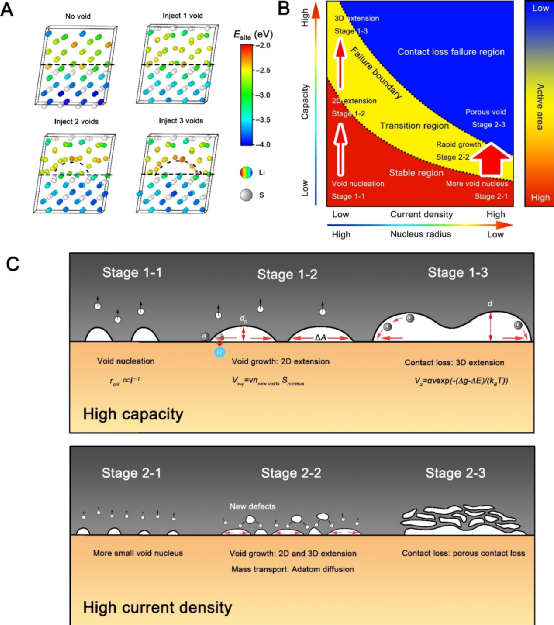

图7 空位形核生长的规律

空位优先在空位晶核处生长的原因由DFT方法证明(图7),在金属锂/固态电解质界面处注入空位后,能够发现空位毗邻界面的锂原子能量密度出现提升,注入空位数量越多,空位毗连处锂原子能量上升愈加明显,更易于在脱锂过程中失去,形成新的空位位点。该结果证明在微观过程中缺陷毗连处的锂原子容易脱锂,对应着空位倾向于在空位形核处优先生长。将空位微观形貌演变特征与宏观的电流密度/脱锂容量/有效接触面积相图相结合,能够完整认识到从宏观至微观的空位演变规律以及产生的实际影响。

【结论】

本研究观测量化了固态锂金属电池负极界面的空位形成及演变现象,总结了固态锂金属电池负极界面形核生长规律,在外界压力与温度一定的条件下,界面空位累积特征由电流密度、脱锂容量控制。电流密度控制空位形核,低电流密度倾向于形成大空位晶核,诱发集中式的空位特征,高电流密度倾向于形成细小空位以及诱发多孔的脱锂形貌特征,缺陷尺寸与电流密度呈现反比关系;脱锂容量控制空位的生长过程,空位生长过程是零维缺陷形成、二维生长以及三维延展失效过程,界面脱锂耗尽速率与电流密度平方成正比。在不同电流密度的工况条件下,固态锂负极界面会形成多变的不可逆的形貌变化,因而会大大降低电池的循环稳定性。根据本文总结的界面空位形核生长理论,提高空位扩散、抑制界面极化以及设计合理尺寸的界面骨架等方法是有望解决固态电池界面空位的有效策略。

审核编辑 :李倩

-

解密:锂空气电池2016-01-12 5456

-

r-GO支架材料的锂金属电池的负极耐弯曲技术研究2018-11-13 3191

-

锂枝晶生长的影响因素_抑制锂枝晶生长的方法2020-10-21 22378

-

固态无锂负极电池的综述文章2022-06-09 5420

-

从分子尺度分析SEI形成机理及其在锂生长过程中的动态演化过程2022-10-20 5014

-

在什么条件下会发生锂沉积?锂是如何成核与生长的?2022-11-04 8746

-

锂金属电池中非活性锂的气体诱导形成2023-02-12 2026

-

防止固态电解质中锂枝晶扩展的整流界面2023-04-04 1706

-

全固态锂金属电池负极界面设计2024-01-16 2229

-

全固态锂金属电池的锂阳极夹层设计2024-10-31 1210

-

全固态锂金属电池的最新研究2025-01-23 1641

-

高临界电流密度固态电池单晶锂的合成2025-03-01 1727

-

重要突破!中科院团队实现全固态锂金属电池长循环寿命2025-10-09 694

-

锂金属电池稳定性能:解决固态电池界面失效的新策略2025-10-23 1419

-

专业解读:多孔碲技术如何提升石榴石固态锂金属电池性能2025-12-16 136

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !