量子探测技术打破经典限制提升性能扩展功能

电子说

描述

一、 前言

量子科技的价值日渐体现,量子探测技术是量子科技的重要方向之一。量子探测技术是传统探测技术和新兴的量子科技融合产生的新型探测技术。主要针对目前传统探测技术无法解决的瓶颈问题,例如探测信噪比探测灵敏度限制,探测成像分辨率限制,复杂环境探测性能下降的问题,更多维度特征信息的探测获取等。文中首先综述了一些现有的前沿量子探测技术情况,然后介绍了哈工大课题组在量子探测技术领域的一些典型工作,最后对整个量子探测技术方向发展提出的建议。

二、现有的前沿量子探测技术

现有的前沿量子探测技术主要包括基于量子偏振的安全量子探测技术、量子关联成像(即鬼成像)探测技术、量子照明探测技术、量子增强激光探测技术。

(1)基于量子偏振的安全量子探测技术

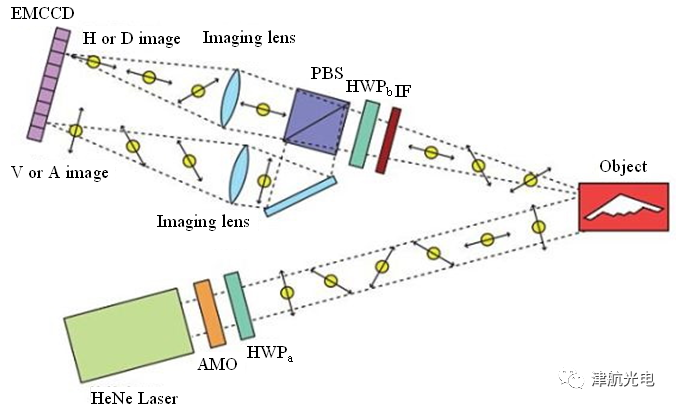

图1 基于量子偏振的安全量子探测系统和结果

美国罗切斯特大学光学研究所的梅胡尔·马利克(Mehul Malik)等人最早提出一种抗干扰的量子安全成像探测技术。该方案利用量子偏振特性来对目标进行探测,该技术的原理与量子密钥分发技术类似,在窃听者试图窃听时就改变了光子的量子特性从而暴露自己的窃听行为,这种量子安全成像方案能轻易探测到具有隐身功能的隐形飞机,而且几乎是不可被干扰的。其工作过程如图1所示,He-Ne激光器发出波长为0.6328μm的激光,经过声光调制装置产生0度、45度、90度和135度四种偏振态,照射目标,模拟远距离传输进一步衰减为平均每脉冲含有一个光子的脉冲序列。这些单光子脉冲信号经过极化分束器分束,再经过透镜汇聚然后由EMCCD探测四种不同偏振态的回波光子,最后给出目标的成像结果,通过错误率分析判断信号是否受到干扰。

(2)量子关联成像(即鬼成像)探测技术

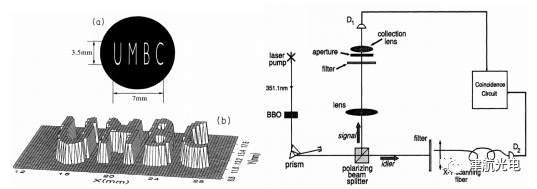

鬼成像最早的构想是利用相互纠缠的光源进行关联成像。在20世纪80年代左右,前苏联的科学家Klyshko参考纠缠光子对特有的量子纠缠现象,首先在理论上阐述了利用纠缠光子的关联成像方案。关联成像第一次的实验验证是University of Maryland的史砚华教授于1995年实现,该实验使用的装置结构可以由图2(a)表示出来,氩离子激光器发出波长为351.1nm,光束直径为2mm的光源作为泵浦光源,用于泵浦非线性硼酸钡晶体(BBO)来形成纠缠光源,光源被分成两束光束,其中一束为信号光,信号光经过物体后携带着物体的信息,被一个25mm焦距的D1接收器进行桶测量;另一束光为参考光,被一个由直径为0.5mm的多模光纤组成的接收器接收,两个光路的探测器接收到的数据经过关联计算,就可以得到该目标的强度像信息。实验目标为透射型物体,该目标的成像的结果如图2(b)所示。

(a)实验结构图 (b)实验中的目标和成像结果

图2 关联成像的实验装置和结果

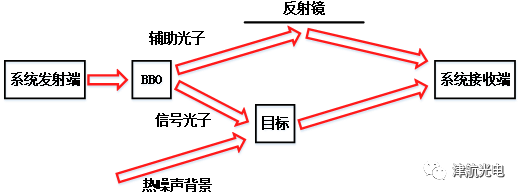

(3)量子照明探测技术

量子照明探测技术最早由麻省理工学院的Seth Lloyd等人于2008年提出。他们提出使用制备的量子纠缠光子对实现量子照明,量子照明系统的结构示意图如图3所示。其中一路纠缠光子发射照亮物体,另一路纠缠光子保留在本地作为辅助信号。系统通过回波光子和本地光子的纠缠测量实现探测信噪比的提升。理论研究表明。具有m比特纠缠的量子照明可以有效提高信噪比2m倍。即使在噪声和损耗很强的环境下以至于探测器上不存在纠缠时,量子增强效果仍然存在。

图3 量子照明激光雷达的结构示意图

(4)量子增强激光探测技术

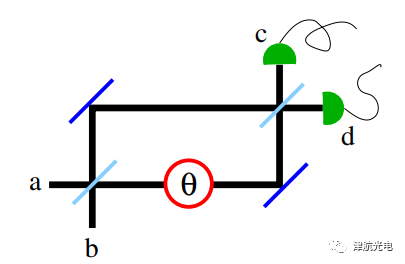

图4 量子增强激光探测技术的示意图

a、b分别为相干态和压缩真空态

量子增强激光雷达基于干涉测量原理,通过测量干涉光路中两条光路的相位差得到目标信息。如图4所示为2008年意大利波沃特伦托大学的L. Pezzé和A. Smerzi提出的基于相干态和压缩真空态输入的相位测量方案。该方案基于马赫-曾德尔干涉仪,其中a、b为输入端,第二行光束中由于目标的存在引入了θ的相位延迟。c、d为系统的输出端,通过探测器探测输出端c、d的输出光强以及干涉条纹的变化规律,计算出目标导致的相位延迟量θ。输入端a、b的输入光场分别为相干态和压缩真空态。通过理论推导和仿真研究表明,相干态和压缩真空态中的平均光子数相等时,该测量方案的相位灵敏度最佳并且可以渐近地达到海森堡极限。

三、哈工大课题组在量子探测领域的典型工作

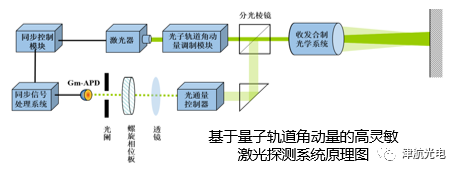

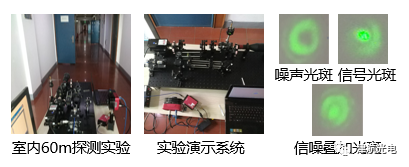

(1)量子轨道角动量高灵敏激光探测技术

针对激光雷达在强背景噪声影响下探测灵敏度降低的问题,利用量子轨道角动量对信号及噪声进行空间分离,相比经典探测实现了灵敏度两个量级的提升。

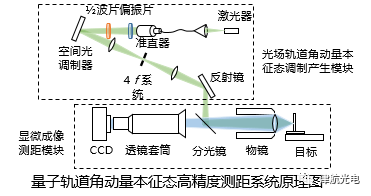

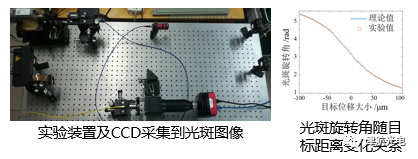

(2)量子轨道角动量高精度测距技术

针对现有精密测距体制的探测精度与探测速率负相关的问题,利用量子轨道角动量本征态的旋转特性实现高精度单脉冲测距,测距精度达到纳米量级。

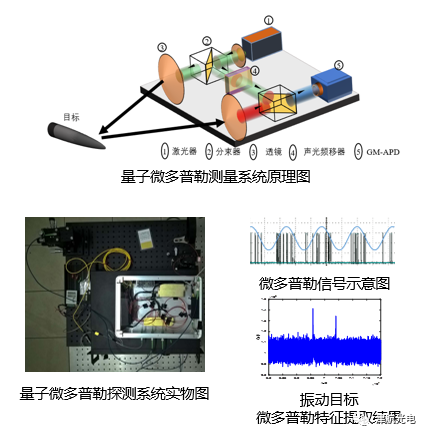

(3)量子微多普勒探测技术

针对目前探测系统对微弱信号的测量受经典探测极限限制的问题,只能判断信号有无,无法进行多维度探测。本课题组提出,量子微多普勒探测系统,通过量子场的相干性,探测微弱信号中携带的目标的微小运动信息,实现微弱信号的多维度探测。

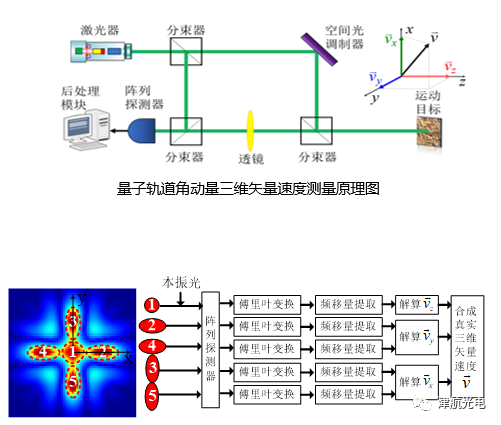

(4)量子轨道角动量三维矢量速度测量

目前激光多普勒测速只能获取目标的径向速度或径向速度分量,无法获取目标的横向速度。该研究利用量子轨道角动量特有的横向多普勒效应,通过量子轨道角动量光场多特征点频移测量,实现目标三维矢量速度的获取。

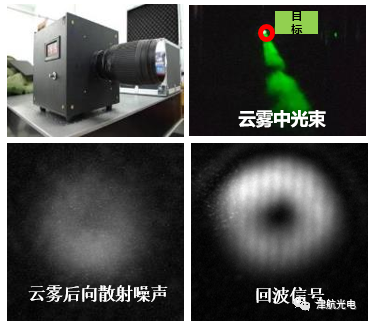

(5)量子轨道角动量穿云透雾探测技术

针对激光主动探测受云雾等复杂环境限制严重的问题,云雾会产生强烈的后向散射,而且该后向散射又是和信号同波长的,传统滤光方法无效,这致使探测信噪比和灵敏度大幅下降,甚至后向散射致使探测器饱和根本无法工作。该研究利用基于量子轨道角动量空间滤噪新手段实现穿云透雾的高灵敏度主动探测。

四、小结及展望

量子探测技术旨在将量子技术引入到经典探测技术中,解决经典探测技术无法解决的卡脖子难题,打破经典限制提升性能扩展功能。纵观整个探测技术发展历程,探测技术中信息维度不断发生拓展,从最开始的单纯只利用信号的能量,演化到后来综合利用信号的频率和相位信息,随着信息维度的拓展,探测性能也得到了逐步的提升。现在量子探测技术也是在此整体发展的趋势上通过量子信息技术进一步扩展可利用的信息维度,从而提升其总体性能,催生出各种新兴体制的量子探测技术。

作者简介

张子静,教授,哈尔滨工业大学光电新技术研究所副所长,长期从事量子探测以及新体制量子激光雷达等领域的研究。主持国际级科研项目9项,参与20余项。发表SCI论文30余篇,申请发明专利30余项,已授权15项。(zhangzijing@hit.edu.cn)

赵远,教授,哈尔滨工业大学联合创新中心主任,中国光学工程学会理事,国家级主题专家。长期从事光子学光电探测、激光雷达、量子探测、微波光子学等领域的研究。发表SCI索引论文50余篇,EI索引论文100余篇,出版著作5部,获得国家授权发明专利20余项。获得全国发明专利展览会金奖1项。

审核编辑:郭婷

-

【《计算》阅读体验】量子计算2024-07-13 888

-

中科大成功研制出百毫秒级高效量子存储器2016-06-03 2202

-

进一步理解量子力学经典 多方面丰富相关图表2020-08-02 2166

-

量子力学经典之固态物理应用2020-08-06 2139

-

超导量子芯片有哪些优势?2020-12-02 9191

-

什么是量子点技术?量子点技术牛在哪?2021-06-02 3399

-

QICK 硬件旨在弥合经典和量子通信差距2022-06-16 12936

-

量子雷达与经典雷达的区别2020-06-04 6721

-

温度探测仪器探测性能评估和功能需求研究2020-08-11 2868

-

量子雷达干货概要2023-02-01 2262

-

如何利用 TensorFlow 提升量子计算硬件性能2020-10-31 2803

-

量子技术如何提升电池性能2021-03-17 1388

-

PbSe量子点被用于制备高性能的光电探测器2022-11-21 4338

-

在硅芯片上集成量子光探测器2024-06-03 911

-

量子通信与激光雷达利器:超导纳米线单光子探测器技术与应用指南2025-10-16 718

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !