《中国电子和芯片科技史话》 科技老兵戴辉

描述

公元2022年即将过去,而2023年即将到来。新冠疫情终于将离我们而去,全世界也将迎来新篇章。

科技老兵戴辉从2017年金秋开始创作科技文章,这五年多时间里,发生了很多热点事件。随着最能吃苦的一代人逐渐老去,很多故事将逐渐湮没在尘埃之中,我因而挖掘了大量不为人知的通信、电子、芯片历史。

已出版《华为通信科技史话》(人民邮电出版社)一书,背景是整个中国和世界浩浩荡荡的通信技术发展史,将全人类连接在一起。

正在进行的工作,是撰写《中国电子和芯片史话》一书。背景则是世界电子和芯片发展史。相关内容在本文中得以基本体现。

第一章:70年代末,改革开放,和世界接轨

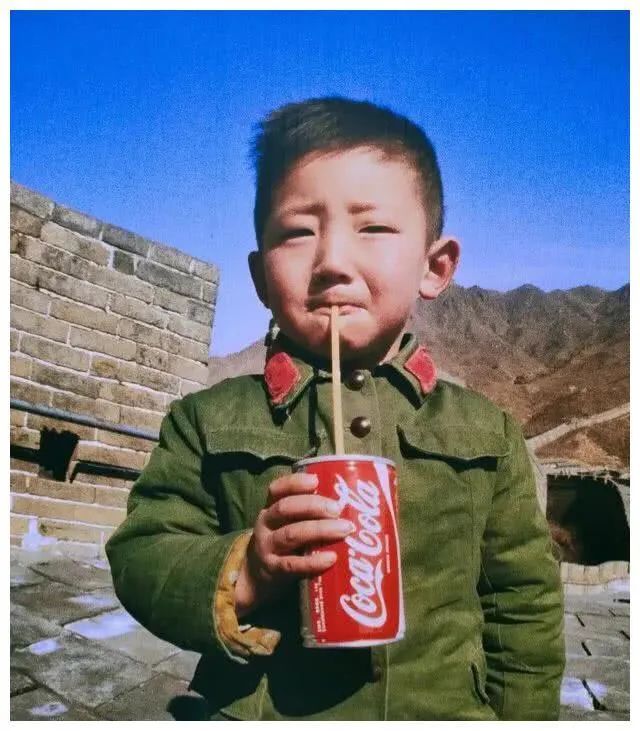

图注:79年中美建交之后照片,黑建涛后就读于东大88级

图注:79年中美建交之后照片,黑建涛后就读于东大88级

中国的电子行业有100年历史,我写过多篇百年的文章:

从上海滩起家的中国收音机100年史,背后是集成电路的发展史

《攀登者》看中国手机起源,惊呆了!

二刷《决战中途岛》:你看到了战争的残酷,我看到了一部电子通信技术百年史

2018年是集成电路的全民科普年

到上个世纪70年代末,主要的消费电子产品是晶体管收音机,也有少量黑白电视机。

六七十年代,主要是来自北方边境的压力,中国大规模开展“大三线”运动,很多企业分布在了大西南的山里。这保障了重要工业企业的安全,也对当地经济起到了很大的带动作用。我大舅从三线回来后,成为了县城里最资深的质量监理。

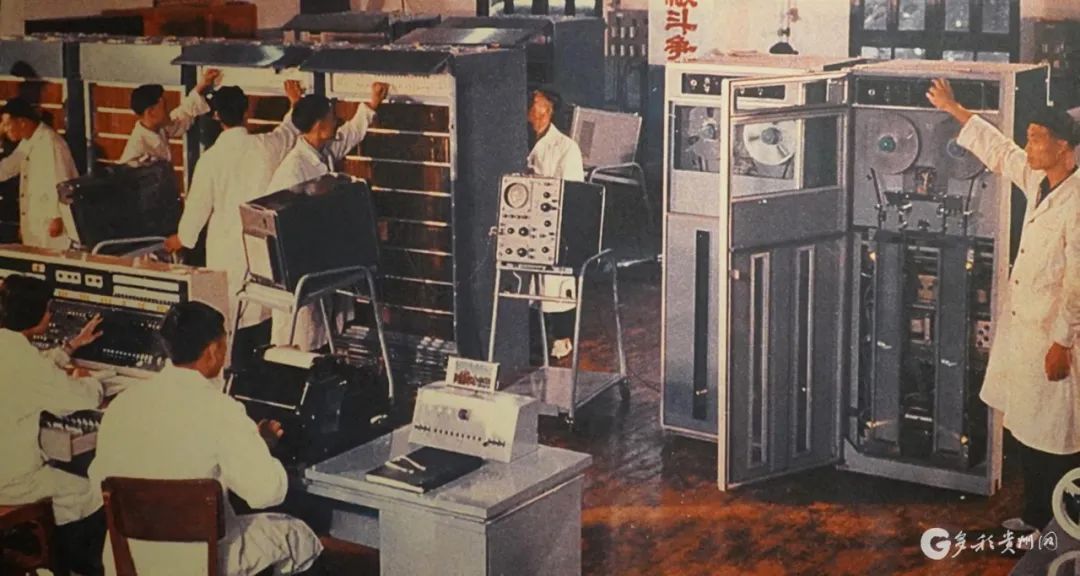

图注:830厂生产的晶体管电子计算机(121机共生产100多台,1966-78年)

不过,大山里生产的晶体管产品,良品率普遍低,据说只有20%,成本居高不下。有在大山洞里没日没夜做计算机的前辈说,他会搜集一些次品晶体管来做收音机。

中国的集成电路也取得了发展,但和西方差距很大。

70年代中期,西方已经进入了大规模集成电路时代,市场上已经可以轻易买到CPU了,电脑开始走向家庭。1976年4月苹果(Apple Computer Inc.)成立。1976年,王安电脑推出了电子文字处理机,风靡一时。

1978年,中共十一届三中全会召开,***等人提出了「对內改革、对外开放」、「解放思想、实事求是」的理论。

电子行业怎么办? 与其抱残守缺,不如一步到位拥抱西方最新科技。这是一个英明的决定。

1983年8月10日,中国派代表团对美国、加拿大两国电子工业进行首次考察,时任电子工业部部长的江同志担任代表团团长。任内也提出了电子工业发展计划,并获得国务院批准。该计划旨在建立工业基地,到2000年争取年产值比1980年增长八倍,并削减收音机和黑白电视机的产量,扩大电话和彩色电视机生产(备注:通信与影像两大领域);并采取国际通行标准以取代过时的苏联标准。

第二章:影视和摄像的电子与芯片产业

70年代末四大经济特区建立。关于深圳,我有很多话说。

23年前来深圳,见证通信电子行业桑海沧田

从“三来一补”起步,中国的现代电子整机制造行业开始起步。

1980年代,中国引入了100多条彩电生产线,主要来自日本。下文中对彩电高频头带来的SMT技术有详细讲解。

电子整机制造技术100年发展史,有苹果华为中兴小米的故事

影视娱乐也是大家渴盼的内容。彩电、录像机、VCD/DVD大爆发。这里有我的青春回忆啊!

50年观影史,有阿凡达,有中国芯与标准,还有录像厅午夜场

从成贤街说起,每个大学都有一条“堕落街”

90年代广州康乐村和客村的记忆

影视技术带来了很多的冲击,很多芯片公司起起伏伏,故事太多。收音机芯片、手机电视芯片、卫星机顶盒芯片故事多多。王国裕老师依然在坚持做DMB+(数字多媒体广播技术+)芯片。

中国芯片往事:四段浪奔浪流的回忆

机顶盒曾是一个重要领域。不过大家现在开始用抖音投屏来看世界杯。

海思机顶盒芯片是如何成为霸主,并与中国标准相互成就的?

1990年,王国裕伉俪和同事们在爱丁堡大学发明了CMOS图像传感器技术。到了今天,中国成为了CMOS最大的热土。

CMOS图像传感器35年史和中国人的关键贡献

爆文《CMOS图像传感器35年史》的删减内容和读后感

第三章:固定电话带来的产业和芯片

香港因为融入了西方世界,电子产业发展不错,尤其是电话机。

忆香港电子业60年往事,及对内地的带动

电话机产业爆炸式成长。关于话机和芯片,我写过两篇文章:

那些与电话有关的热血往事,从60年前的春节说起

第一颗销往全球的爆款“中国芯”

东大校友领衔在香港生产的HAX交换机,是菊厂的第一桶金来源。

世界通信和芯片发展和东大校友真有“一腿”

华为第一颗芯片是用于电话程控交换机,1991年徐文伟负责。因为我的这次深入挖掘,华为集成电路历史从官宣的1993年提前到了1991年。

华为的芯片事业是如何起家的?

第四章:中国手机和芯片大发展

中国参与无线通信,使得整个盘子急剧放大了。本来只有少数人可以用手机,现在是全人类个个都在用。

上个世纪末,西方由于固定电话和无绳电话、公用电话、车载电话很发达,加之不愿意将自己的生活挂在别人的裤腰带上,所以西方的移动通信主要用在专用领域,老百姓很少用。

实际上,是东亚,尤其是中国的市场和产业力量(基站和手机),才使得移动通信迅速普及到全球。

80年代的福建泉州,也爆发了一场电子技术产业革命。

和中国台湾有关,从“黑珍珠”、“二哥大”到国产对讲机火爆全球

工业重镇上海是从无线这波崛起,事实上,我早在91年春节就去观望过浦东了。

浪奔浪流,上海滩无线和芯片30年史

1、GSM是最伟大的通信技术,没有之一。

我从98年入行,00-08,海外体系工作了近8个年头,感受了GSM的全球部署,并让数十亿人有了通信连接。

华为的"长征”:生死存亡500天

GSM三十载,中国科技推动全人类文明大发展

中国芯片往事:格科微、艾为背后的山寨机风云和ODM产业崛起

重回马尼拉 I shall return!

2、中国手机的四波潮流

1998年,我很怀念它。这一年,我有了第一部手机(诺基亚)。也是这一年,中国第一部自研国产手机于广州诞生。

第一波手机是西方品牌手机,也逐渐来到大陆生产,如东莞有诺基亚工厂。

第二波是98年开始群体崛起的国产品牌手机,如厦华(后为联想收购)、中兴、TCL(后来收购阿尔卡特)等。

重磅文章:江同志见证中国自研手机的诞生 ,里面提到广州安凯曾从事手机应用处理器和软硬件方案。

美国TI、ADI的芯片方案当年被广泛使用,后来又冒出了很多芯片厂。

第三波是山寨GSM手机,如传音等。

与此同时,通过运营商渠道有“中华酷联”。

第四波是智能手机。苹果初代是只支持GSM+WIFI 在深圳生产是因为供应链强大,二代支持3G,后来支持4G。智能手机整合了众多的消费电子,如照相机、DV、电子表、计算器。一个重力传感器形成计步功能,让多少人每天努力行走!

“华米OV荣传”。日本消费电子迅速没落,中国顶替了日本当年的地位。

3、山寨机带动了中国ODM和***第一次崛起

我写了一篇文章:中国芯片往事:格科微、艾为背后的山寨机风云和ODM产业崛起

中芯国际也是在山寨机芯片上开始海量生产。中国台湾联发科从光盘芯片、DVD芯片出发,华丽转身为全球最大的基带芯片之一,提供了一揽子解决方案。

海思的第一颗手机芯片K3V1,是采用TI的APP和自研的BB,再叠加WIN MOBILE方案形成的,目标是山寨智能机市场。

华为海思的麒麟手机芯片是如何崛起的?

4、移动互联网在4G上迅猛发展

小视频业务消耗了很多流量,抖音和TIK TOK是中国创造的。推特在向微信学习。

从俄乌战争直播,看移动互联网促进手机发展23年史

微信上有丰富的生态,如服务号、小程序、公众号、微信支付。必要时候也可转为操作系统,小马哥在2018年讲过。

华为老兵讲国产操作系统背后的故事,里面有倪光南、任正非、马化腾和马云

5、5G创造大蛋糕,缓和了冲突,而不是激化

中国率先发5G牌照成为了试验地承受压力,之前的1234G都比西方晚。

5G使得高通可以持续收费,苹果有换机动力。

5G手机的芯片数量增加很多,在中国芯片发展的同时,西方利益不会受损,实际上也获得了增长。

5G使得7纳米以内的芯片有了大大的用武之地。如果保持在4G则不需要这么高制程的。

中国5G只用了厘米波(和4G一样),没用频段高很多的毫米波,主要是为了发展国产的射频芯片。

老兵戴辉大力呼吁5G手机一定要便宜,否则5G可能失败!

发动群众,陷5G于人民战争的汪洋大海!

5G是四场游戏再加一场美梦!

通信标准背后是大国博弈

6、物联网和车联网

物联网在GSM、4G LTE CAT 1、NB-IOT上发展得很好。

车联网有广泛使用的T-BOX,当前也有了支持5G的车联网。

我所知道的车联网30年史,5G智能座舱开启汽车新时代

值得说明的是:汽车的智能驾驶都是本地响应,并不依赖于4G或者5G。

7、通信基础设施产业基本饱和了,存量竞争引发激烈博弈

人类的眼睛接受的分辨率和时间有限。4G的容量已经满足了人类的需求。正如当年GSM满足了人类电话和短信的需求一样。

连非洲埃塞俄比亚的4G覆盖都已经超过了英国。

整体上来看,全球地面通信网络已经告别了快速成长。无线通信的容量继续大发展,需要寻找新的商业模式。

5G是靠比4G更大的频宽、更复杂的天线阵列、更强大的芯片处理能力来实现高速率。中国首次介入了基础算法。

5G尚未寻找到杀手级业务,KILLER APPLICATION。

第五章:人工智能促进电动汽车的大发展

电动车有百年历史,但一直不温不火。

新基建下,中国的充电桩基础设施非常完善,到处都有。

2020年上海临港特斯拉超级工厂出货,点燃了这个世界。人工智能革命带来的自动驾驶功不可没。本质上,这是美中共同创造的一场革命。

欧洲、日本的车厂和TIRE 1都纷纷来中国设厂。

我写过四篇文章:

我与电动车的30年缘分,迎接无人驾驶时代的到来

汽车芯片50年,看中国汽车芯片“群体崛起”

智能时代,中国汽车软件“群体崛起”,成芯片生态核心

我所知道的车联网30年史,5G智能座舱开启汽车新时代

从二战之后,人类就启动了人工智能的研究。经历了70多年,终于取得了商业上的巨大突破。

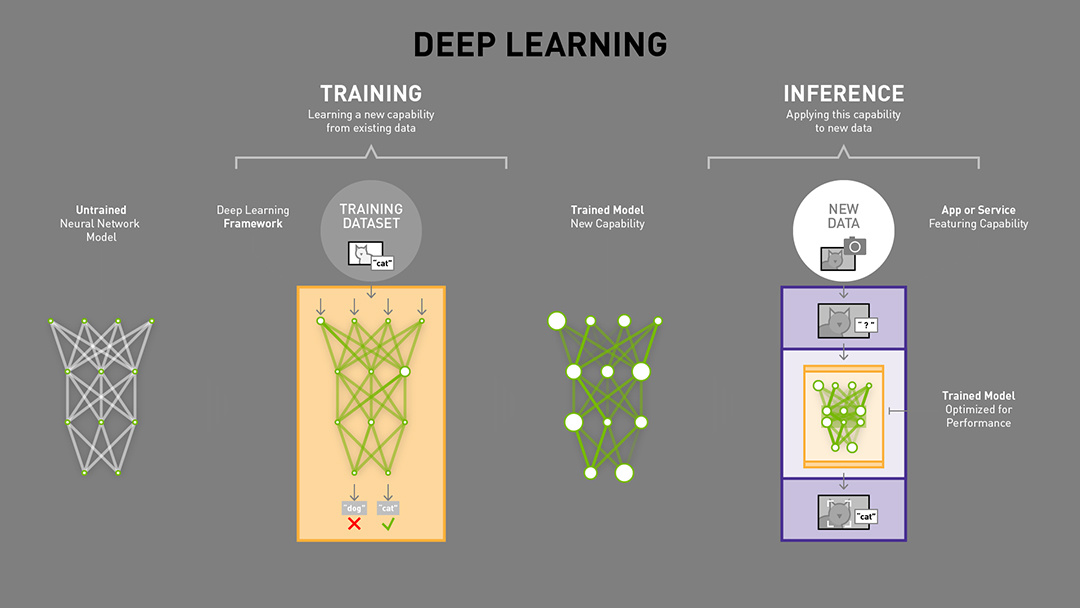

人工智能发展取决于三大因素:基础算法、算力(芯片)和生态、用来训练的海量数据和应用场景。

深度学习算法有深度神经网络、卷积神经网络、反向传播算法和随机梯度下降等,未来的短时间里很难再有大的突破。

中国有大量的应用场景和海量的数据,用于做标记的人力(小县城网吧少年众多)也很充足。这是中国的独特优势。语音识别、安防、智能驾驶、手机认证、无人配送等都是很有价值的场景。

芯片(算力)可以分为用于训练(深度学习)和用于推理(应用)的两类。

人脸识别为例。采集很多照片,然后人工进行标记(眼睛、鼻子等),采用GPU阵列进行训练(深度学习),训练出一个神经网络(本质上是一堆代码和参数)。利用训练出来的神经网络进行”推理“,就能找到需要找的人了。

训练中,如果采用英伟达GPU以及软件生态效果最好。这个芯片是放在云计算数据中心的,可以不断重复使用,不是消耗品。值得注意的是,这个体系的成熟,中国产业贡献也挺大的。英伟达A100/H100遭到限制之后,英伟达提供了A800,只是在A100的基础上,将NVLink高速互连总线的带宽从600GB/s降低到400GB/s。

推理则是众多公司在做算法(采集海量数据后训练出神经网络),物理承载芯片可以是CPU、FPGA、ASIC专用芯片等计算单元。这个芯片是放在终端上的,如视频监控摄像头、自动驾驶汽车等,是消耗品。

特斯拉的推理芯片FSD是要很高算力的,要实时处理的数据非常多。自动驾驶无法正确驶别所有物体,比如可能将白色的墙壁认为是天空,特斯拉近期也表示将使用4D毫米波雷达作为视觉的补充。多一种传感手段感觉是可以更准确判断,但是也容易带来另外的限制和误判,这是需要折衷和妥协的。

特斯拉的自动驾驶其实已超过普通人的平均水平,但是人开车出事是驾驶员的责任,自动驾驶出事则是汽车的责任。目前要求是手不能离开方向盘,驾驶员需要随时介入,这本质上是车厂的免责条款。

汽车辅助驾驶(放前撞、自动跟车、偏道告警、驾驶员疲劳检测、自动泊车等),国内就有很多小公司在做,如地平线、魔视、大小眼、纵目等。这可以用到电动车,也可以用在燃油车上。这些功能性芯片可以是成熟制程。

人工智能是基于大数据做了统计,但也还很初级,比如有些人眼睛天生小,就容易被判断为开车打瞌睡。又比如早上鸡叫,多半太阳出来,但AI不知道为什么会这样,一旦情况有变可能就无所适从。

人工智能对安防行业改造也很大。值得说明的是:车牌号码驶别是采用特征分析(可以算是AI的一种)的方法做的,不是深度学习,实现了”无卡停车“,改变了我们的生活。北大深圳研究院赵勇教授对这个领域很了解。

海思的视频监控芯片如何一步步成为行业霸主 。 当前监控芯片的行业群雄迭起。

第六章:电子整机是中国支柱产业,容纳大量就业人口

经历40多年来“春秋冬夏",饱尝“酸甜苦辣”,中国电子产业产值达到了全球第一,产能占全球一半以上,并成为出口第一的行业。上游的集成电路有了长足的进步,尤其是近三年晶圆产能有了“大跃进”。

1、产业链齐全

“华米OV荣传”为代表的智能手机,众多ODM公司、EMS公司、模组、装备、材料做得也挺好。

2、设计能力和品牌营销也突飞猛进

中国设计的电子整机产品实在是包罗万象,五花八门。消费级无人机、电子烟都是中国定义的现象级消费电子产品。

图注:COSTCO里的中国产消费级无人机

3、电子整机产业充分体现了”制造红利“和”工程师红利“,需要大量人力。经常有段子说是:大不了去电子厂打工。

中国房地产在迅速减速,连带了十几个行业发展减速,大量的人力会因此释放出来。每年培养多达1000万大学生,也需要很大的工作机会。

4、电子技术帮助传统产业来提升效率,如自动物流小车、机器人等降低了对人力的需求。

早在1994年,我们在无锡实习焊电路板,就是用在纺纱机械上的一个电子装置。2020年,口罩机大量生产,口罩产能很快暴涨。

传统产业技改提升效率:酱油,豆瓣酱......

5、巨大的发展阻力接踵而来,总结起来主要有三条:

1、随着疫情结束(不再依赖于远程教育/工作),以及全球经济下行压力加大,老百姓兜里钱少,因此电子产品的整体市场需求下降;

2、苹果要撤出部分产能到东南亚(越南)和南亚(印度)等国家;

3、最先进级别的集成电路(先装备、设计)受到了发展限制。

放眼未来,中国电子产业路又在何方?

天上飘来四个字:路在脚下。只要坚持开放,不自乱阵脚,依靠伟大的人民(工程师红利),这么良好的基础设施(制造红利),我们一定可以走出难关,迎来更为璀璨的未来。

第七章:让全世界“绕不过去”,“去全球化”不能演变为“去中国化”

如果整机产业足够强大,就不容易被“绕过去”。其他国家/地区生产的芯片的市场就会主要在中国。

1、千万别让苹果产能跑走太多。

目前苹果是9成手机中国造,供应链(果链)很发达。三星全撤走的历史要避免。

智能手机因为高度标准化,基本形态十多年都没什么显著变化,在技术上是可以被转移的。其他国家的产线,其实也是高度现代化的。

部分SMT产能(外资、中国台湾)向外转移则是正常的,平衡地区间贸易,大家不要感到惊讶。

我们注意到,总部在中国的手机厂如小米和蓝绿厂(O,V),代工厂如光弘和立讯也到海外设立了工厂,这就属于GNP的范畴了。

2、积极创造增量市场,创新各种智能硬件。

让一切物种都电子化和智能化。扫地机/拖地机、马桶盖、智能插座、小家电、智慧家居、可穿戴......

我参加2016年的拉斯维加斯CES,感觉一半企业都是来自中国的智能硬件企业。当时流行的平衡车就有好多家。

3、大力发展电子装备产业。

这样使得生产效率更高,性能更好,成本更低。

我顾问的明锐理想AOI(自动视觉检测)就广泛应用在电动车的电路板生产(如特斯拉、比亚迪等)。

日本的电子制造业外移,但装备业非常发达,在SMT、晶圆制造等领域都做得很好。

4、芯片产业发力可以加强供应链,下面讲。

第八章、这两年大力投入芯片产业,强化了电子供应链

芯片主要分晶圆、封测、设计三个领域,软件生态也很重要。

每年中国大陆进口的4000亿美元芯片。这是晶圆制造口径。很多由大陆芯片设计公司设计,委托台积电等加工的芯片,也算到里面去了。其次,很大一部分进口的芯片,都随整机出口转售出去了,如手机上使用的芯片。

1、晶圆上,这两年产能大跃进,主要是成熟制程(16/14纳米之外)。

借助于芯片缺货的契机,大陆建设了大量的晶圆线。借助疫情中西方需要发展经济的机会,购买了大量的设备和材料。

成熟制程大有可为,如数字、模拟芯片(含射频)、功率半导体。量产的辅助智能驾驶芯片(如防前撞、自动跟车)等就可以是成熟制程。

张江汽车芯片会议上,比亚迪和地平线表示,成熟制程可以应用。

成熟制程可在数据中心运行。云计算的CPU,如果制程粗一点(如16纳米外),也是可以用的,只是相比更高制程,会功耗更大。

欧洲和日本的芯片也基本都是成熟制程,如英飞凌的功率半导体、博世的传感器,索尼的图像传感器,意法的MCU,荷兰恩智浦,英国DIALOG等。美国TI的模拟芯片(基本退出纯数字领域)。要做好很不容易。

2、大量资金进入芯片设计领域,可以有效地降低零部件供应链的成本,有助于挽留电子整机产业

西方芯片设计企业的毛利通常在50%以上,中国芯片的毛利可以很低,因为上科创板可以亏损但是要上规模。

以智能手机为例,除了基带和内存可以需要先进制程之外,其他芯片都可以在国内制造了。因此,中国产中低端智能手机的成本可以比较低。三星在整体撤离中国之后,又通过ODM将大量中低端机放回中国制造,主要目的以降低成本。注意,4G基带还是可以用成熟制程,华为手机。

3、封装测试产业大发展。一些工艺和晶圆融合,一些工艺和SMT融合(如SIP)。

中国先进封测产业与装备“群体崛起”,绕不开中国的重要保障

4、芯片的软件生态越来越完善

当年电话机和山寨机的“TURNKEY SOLUTION”一揽子解决方案,有助于快速响应、降低成本和推动市场需求。众多电子产品采用了类似的方式,如视频监控、机顶盒、TWS耳机等等。

智能汽车的软件和操作系统群体崛起。华为鸿蒙、中兴、诚迈、中科创达等一系列公司都推出了智能座舱操作系统,本身是物联网OS。

智能时代,中国汽车软件“群体崛起”,成芯片生态核心

第九章、如何看待芯片领域的PK?

1、全球经济“分久必合、合久必分”,将博弈出新秩序

“去全球化”的进程也不可避免地发生了。除了效率和成本之外,安全和可持续发展也成为了各地区的关注点。

不过,“去全球化"并不会彻底,还是要顾及效率和成本,就如同之前的全球化也不彻底一样。

从2018年以来,世界开始“去全球化”,并有了激烈的博弈,但始终“斗而不破”。即使以前“亲如兄弟”,现在也要“明算账”了。

这当然让大家感觉都很煎熬,有意思的是,各地区都说自己是“受害者”,但也总比HOT WAR要好。

中国站在舞台中央。40多年前,我们都没资格参与国际竞争。这已经是巨大的进步!

即将迈入第六个年头,疫情即将结束,全球重启,如世界杯。

目前,各方都在抛出手上的大牌,这是为下一步谈判和博弈准备筹码。

作为制造大国、消费大国、工程和应用创新大国,中国手上也有不少筹码。

相信各方终将利益交换并相互妥协,在一个新的边界上重新建立新的国际贸易秩序。这个过程可能“一波三折”,但“斗而不破”。

今年的G20成功举办,可以说是一个很好的开端。

2、芯片博弈加剧的一个原因是产能大涨带来竞争

一方面,全球晶圆的产能过去几年增长了几倍,中国的晶圆产能也大跃进。

另外一方面,全球经济疲软,加之疫情结束,手机等电子产品的需求反而下降了。尽管电动车渗透率提升(目前约30%),但汽车的整体需求是疲软的。

一些西方国家最近在先进制程上提出了保护措施,比如限制装备和材料的供应等,认为芯片属于国家安全的范畴,不受WTO约束。

中国如何应对?

中国应该继续大力发展整个电子整机产业,使得西方世界”绕不开“中国,仍然需要以中国为市场。毕竟芯片本身不能吃也不能喝,要用在整机上。和西方可以形成互补。

他强任他强,明月照大江

在装备(最典型的是EUV***)、材料、高级设计软件领域上,我们应面对现实来争取合作机遇。

一段时间里考虑“放开大道、占领两厢”,避免陷入美苏“太空战争”故事。

最近,国家拟投资一万亿在芯片攻坚上,相信不少会进入基础研究。日本基本上是一年一个诺贝尔奖,相信中国也会有自己独特的创新发明。

-

又是一年高考季 科技老兵戴辉带你回忆2023-06-07 1306

-

拆机美女林西译书《图解电子元器件》,真是淋漓尽致啊 | 科技老兵戴辉2023-02-07 5078

-

2019年深圳电子展|第93届中国电子展2018-10-10 3632

-

老兵戴辉:华为的芯片事业是如何起家的?2018-09-19 972

-

2019深圳第93届中国电子展2018-09-07 3448

-

第92届中国电子展2018-04-10 2615

-

第91届中国(深圳)电子展-2018中国电子展2017-11-08 3316

-

2017年90届中国电子展CEF2017-03-31 4198

-

第88届中国电子展中国电子展——中国电子第一大展2016-09-07 3492

-

中国电子论坛好2015-04-04 3146

-

2012中国电子展(西部)2011-11-24 2051

-

中国电子论坛同步测试测试。。。。2011-08-29 2161

-

中国77届中国电子展2011-04-02 1854

-

[原创]中国电子展--中国电子行业影响力最大的展会2009-07-13 2529

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !