用于肌红蛋白检测的时间分辨荧光侧流层析技术

描述

急性心肌梗死(AMI)是由冠状动脉粥样硬化引起的健康问题,有着较高发病率和死亡率。心电图(ECG)是目前用于测量和诊断心脏节律异常的主要方法,在心脏病的诊断中具有重要地位。但局限于许多AMI早期患者没有明显的ECG改变,ECG往往无法诊断早期AMI。

为了克服这些缺点,对AMI的生物标志物进行有效检测成为了很好的策略。肌红蛋白是一种重要的细胞质血红素蛋白,存在于所有肌肉中。当心肌坏死时,血清肌红蛋白水平在1~3 h内升高,通常在6~9 h时内达到峰值,在24 h内恢复正常。因此,当肌红蛋白含量升高时,可以提示早期心肌梗死症状,是一种具有较高特异性和敏感性的AMI的生物标志物。因此,在生命科学领域,肌红蛋白的检测方法有着较为广泛的研究。

时间分辨荧光侧流层析技术是一种灵敏度高、检测时间短、可用于现场筛查的定量检测技术,尽管其具有诸多优势,但也存在一些不足:对免疫层析技术来讲,测试条之间的重复性问题是最大的挑战,而重复性差大部分原因在于该技术采用层析膜以及其他薄膜进行检测,需要保证液体流动一致性。

据麦姆斯咨询报道,针对上述不足,湖南大学唐昊课题组研究设计了一种时间分辨荧光结合微流控芯片技术,并将其作为肌红蛋白的便捷检测方法,以期解决重复性差的问题,并提高分析过程的自动化程度。相关研究成果以论文形式于近期发表于《中国科技论文在线精品论文》期刊。

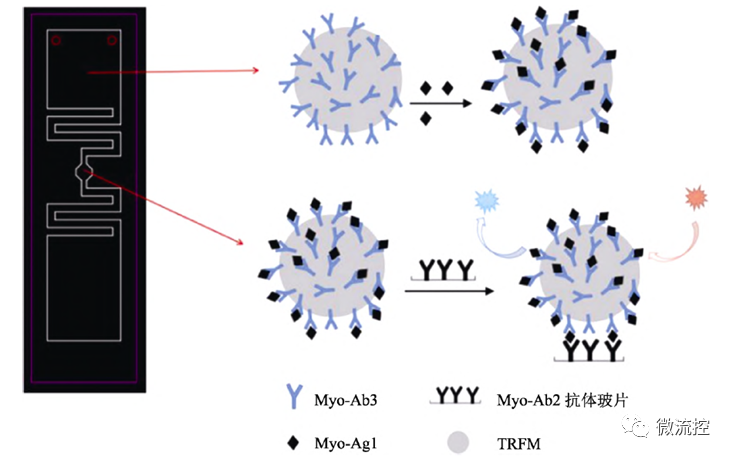

该检测方法原理如图1所示。首先,将氨基化玻片作为肌红蛋白抗体的固相载体,利用马来酰亚胺与巯基的迈克尔加成法实现肌红蛋白抗体的固定。同理可将肌红蛋白抗体Myo-Ab3固定于时间分辨荧光微球(TRFM)上。随后,将抗体化玻片预先埋入微流控芯片中,并通过抗原-抗体的特异性结合向已标记肌红蛋白抗体Myo-Ab3的时间分辨荧光微球中加入100 μL肌红蛋白抗原Myo-Ag1,得到时间分辨荧光微球-肌红蛋白抗体的复合结构。

接着,将反应混合液从进样口加入到进样室后垂直放置微流控芯片,通过重力作用使混合液流至玻片处与其反应,得到时间分辨荧光微球-抗体1-抗原-抗体2-玻片的双抗体夹心复合物,此反应过程持续2 min,反应温度为37℃。该复合物经过持续2 min的洗涤过程后可直接在玻片上进行检测,实验操作简单。

图1 时间分辨荧光结合微流控芯片技术应用于肌红蛋白的便捷检测原理示意图

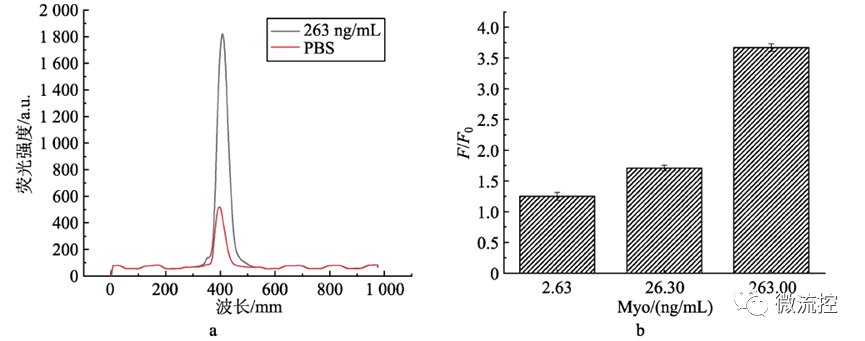

引入微流控芯片后,研究人员利用免疫色谱读取仪测量荧光强度考察了该体系的可行性。结果如图2a所示,没有肌红蛋白抗原存在时,玻片的荧光值较低,说明由于缺少抗原抗体的特异性结合,玻片上无法形成抗原-抗体的复合结构;而当加入含有263 ng/mL的肌红蛋白抗原的溶液时,玻片的荧光值明显升高,说明玻片上的肌红蛋白抗体Myo-Ab2与标记抗体时间分辨荧光微球-抗原的复合结构发生反应,因此时间分辨荧光微球被成功固定于玻片上,荧光强度大大增强。此结果表明该检测体系是可行的。另外,还得到了在263 ng/mL,26.3 ng/mL以及2.63 ng/mL 3种不同浓度抗原下荧光的信噪比,结果如图2b所示,随着肌红蛋白抗原浓度的增加,信躁比逐渐增大,表明了该免疫检测体系对于不同浓度抗原的成功响应。

图2 微流控芯片方法的可行性考察实验结果图:(a)有无肌红蛋白抗原存在时的荧光强度对比;(b)免疫检测体系对于不同浓度肌红蛋白抗原的响应情况

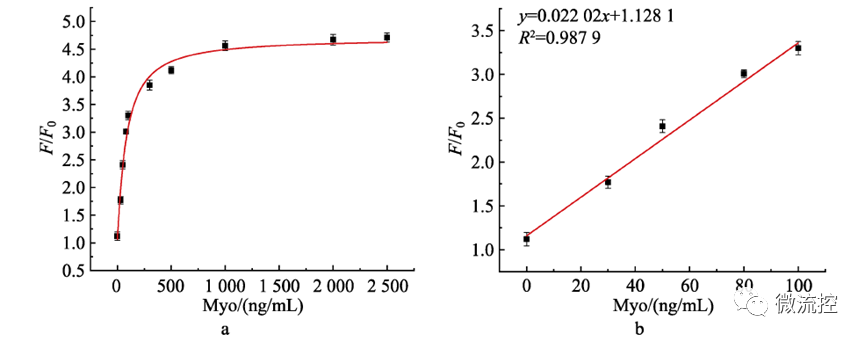

随后,为考察引入微流控芯片的免疫体系的检测灵敏度,在最佳反应条件下对一系列不同浓度的肌红蛋白进行检测。如图3b所示,当肌红蛋白抗原的浓度在0~100 ng/mL范围内时,荧光强度和肌红蛋白抗原的浓度呈现线性关系,相关系数R²为0.9879,评估检测下限为3.85 ng/mL,检测灵敏度较高,该检测方法和很多其他检测方法相比,灵敏度相当。

图3 引入微流控芯片的免疫体系中不同浓度肌红蛋白抗原对应的荧光检测结果:(a)荧光信躁比结果;(b)线性拟合工作曲线

综上所述,为解决时间分辨荧光免疫层析定量检测技术重复性差的缺陷,该研究设计并开发了一种新型免疫法,将时间分辨荧光技术与微流控芯片技术相结合,对肌红蛋白进行高效率检测,仅十分钟内便可完成检测全过程。该检测方法将试剂反应、样品分离、产物检测等过程集中于一块微小尺寸的芯片上,提高了分析过程的自动化程度。

此外由免疫色谱读取仪检测出的荧光信号强度与抗原浓度成正比,因此该方法可以作为定量分析的依据,并且得出此新型免疫方法检测肌红蛋白的最低检测限为3.85 ng/mL,灵敏度较高。该方法具有实验重复性好、操作简单、成本低廉、检测限低、自动化程度高等特点,适用于肌红蛋白的临床检验。

审核编辑:刘清

-

双水相电泳分离蛋白质的研究2023-11-28 325

-

时间分辨荧光结合微流控芯片技术,应用于肌红蛋白的便捷检测2023-01-16 1300

-

谷歌的DeepMind人工智能预测了几乎所有已知蛋白质的3D结构2022-08-16 1543

-

可用于无创血红蛋白传感和成像的光学工具2022-08-15 2046

-

含氧血红蛋白(HbO2)与脱氧血红蛋白(Hb)对红光RED和红外光IR的吸收特性2021-12-16 22505

-

玉米赤霉烯酮快速检测卡的作用2021-09-30 1017

-

玉米赤霉烯酮快速检测卡的特点2021-09-29 824

-

荧光免疫层析检测仪的产品特点2021-07-08 856

-

荧光免疫层析检测仪器的特点是怎样的2021-04-14 2048

-

关于FPGA的发射光谱层析技术的研究2017-08-31 1261

-

无创糖化血红蛋白(HbA1)仪合作2013-05-08 3681

-

空间分辨荧光分析技术2010-01-04 852

-

XH血红蛋白仪电路2009-02-28 754

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !