深度学习的四大底层逻辑1

电子说

描述

只要认清下面学习的这四大底层逻辑,我相信你肯定会对学习有更深层次的洞察,真正搞懂学习这件事。

01

记忆:组块和关联

像我上学路上听喜马拉雅,上课间歇刷微课,放学路上听英语,看似时间利用很充分,学了不少内容,但实际只是在单独地摄入一个个没有关联的碎片知识,这些碎片知识就连短时记忆都没进入。

因为我们的大脑是个认知吝啬鬼,它的短时记忆能力是极其有限的,最不擅长的就是学习零散的内容了。

1871年英国经济学家和逻辑学家威廉·杰沃斯做过一个实验,俗称“7±2”效应,说明人类大脑在努力记忆的情况下,准确的短时记忆数量也只是在5-9之间波动。

最新的研究结果更是表明,短时记忆的平均容量是一次最多4样“东西”。

那有没有什么方法可以突破短时记忆容量的限制呢?

还真有,最好的方法就是构建自己的知识体系。

知识体系起作用的原理在于两点:

1、 短时记忆的组块化

2、 长时记忆的关联化

**▼ ** 1、 短时记忆的组块化

组块化,就是把事物做归类,这样大脑需要短时记忆的内容大大减少,更容易记住。

比如,如果我一下子让你将下面的词语记住:

苹果、白菜、猪肉、哈密瓜、鸡肉、娃娃菜、西瓜。

是不是很难记?

但如果将它们归纳分类成:

◆ 水果:苹果、哈密瓜、西瓜

◆ 蔬菜:白菜、娃娃菜

◆ 肉类:猪肉、鸡肉

你是不是一下子就记住了?

像我们YouCore建议你构建的岗位知识体系,就是将一个人的知识分成素质、能力、技能、知识四个模块,每个模块下再做细分。

如一个运营岗位的专业技能,又可以细分为推广、谈判、文案、销售技能等,若再将销售技能细分,又可以细分成:挖掘需求—匹配需求—异议处理—促进行动—逼单。

借助知识体系,你就可以将远超你大脑短时容量的知识给记忆下来。

2)长时记忆的关联化

2000 年诺贝尔生理学或医学奖获得者埃里克·坎德尔,研究发现了外显记忆和内隐记忆在大脑中的存储规律。

其中, 我们学习的各种知识点 (比如人、事、物、地点、事实和事件) , 就叫外显记忆。

它短期内存储在前额叶(上图第一行左侧),再在海马体中转化为长时记忆(上图第一行中间),最后存储在皮层中与各种感觉所牵涉的部位相同的区域(上图第一行左侧)。

身体记住的各种动作、习惯就是内隐记忆 (比如你开车的习惯动作),它通过不断重复后存储在小脑、纹状体和杏仁核(上图第二行)。

内隐记忆是不需要通过回忆调用的,它在一定条件的触发下,就会自动驱使你的身体产生反应。

比如,你开车时看到红灯,自然就会踩刹车减速,哪怕你有时在走神,大脑都会自动地条件反应。

你记录在知识体系里的都是外显记忆,它们是需要通过回忆才能调用出来的,能够激起回忆的****线索越多,这些外显记忆能被调用出来的概率就越高。

因此,将新学的知识点放到你的知识体系里时,尽可能多地跟你已有的知识关联起来,这样新知识被回忆和用起来的可能就更大了。

比如,你在上一段刚学到了“7±2”效应(人类大脑在努力记忆的情况下,准确的短时记忆数量也只是在5-9之间波动),将这个新知识点放到你的知识体系里时,就可以跟下面的知识做关联。

跟你的口头表达关联起来,跟别人讲话时,最好讲三点,这样提前归好类、数量少,别人更容易听懂和记住;

跟你的思维技巧关联起来,在用思维导图做思路梳理时,多将同类项合并起来,确保每一层不超过7个要素,最好不超过5个。

02

思考:记忆是思考的痕迹

我以前在学习的时候,喜欢把重点记在笔记本上,在记的时候,我还边记边看,生怕有一个字写错,背离作者的原意了。

记完笔记后,我每次回顾学习,也很有成就感,因为看自己的笔记写得很流畅,觉得自己都理解、都懂了。

但当工作中要用到时,要么磕磕绊绊,要么怎么也想不起来。

后来我才知道,背诵和记忆作者的原文,实际还是停留在阅读输入的浅层学习,没有经过大脑的思考,所以才会记不住知识。

我们的生活中充斥着各种各样的信息,大脑记忆能力的有限性,决定了它没法存储接收到的每一个信息。

它是如何判断哪些该记住、哪些该忘记的呢?

大脑是这样想的:如果你很少动脑思考一个信息,你可能也不会需要再想它,所以可以忘掉;如果你绞尽脑汁、费尽心思地去思考一个信息,你就有可能再想起它,所以它应该被记住。

因此,记忆是思考的残留物。学习要想记得牢,就要想办法让大脑这个懒家伙动起来思考。

可是“会偷懒”是咱们大脑天生的机制,那要怎样才能让这个懒家伙动起来呢?

有一个好方法:提问清单。

通过提问清单的显性化提问,你的大脑就会开始思考了。

关于提问清单的使用,我给你举两个例子:

示例1:概念性知识三问

在《学习力:颠覆职场学习的高效方法》这本书里,我们有给你建议一个学习概念性知识时的提问清单:

提问1 : 这个知识什么时候产生的?为什么在这个时点产生?这个时点之后还有更新的理论产生吗?

提问2 : 这个知识可以与其它知识或经验有什么联系?

提问3 : 这个知识至少在哪3个场景下可以使用?在哪3个场景不适用

你在学习任何一个新概念时,只要记得问自己上面这3个问题,你的大脑就不会偷懒了,对所学概念的理解也就更深入了。

示例2:用三分法记读书笔记

《学习力:颠覆职场学习的高效方法》还介绍了一个以三分法记笔记的方式,是对概念性知识三问的深入应用。

它不只是针对单个概念做三问思考,而是可以对整本书的内容做思考,并且沉淀记录下来。

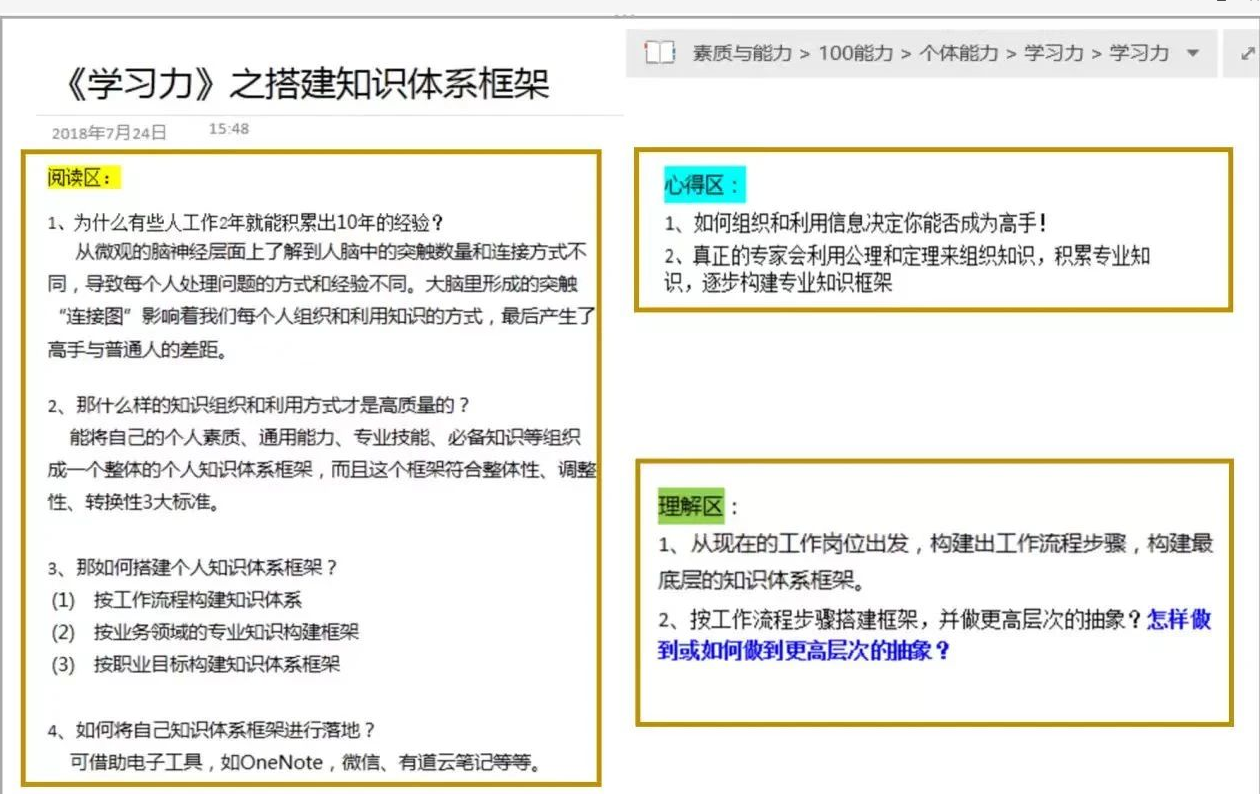

▲ 三分法读书笔记

如上图所示,将笔记页面分为三个区域——阅读区、理解区和心得区。

**① **阅读区是对原文的提炼。

② 理解区则是概念性知识三问后的思考输出。

**③ **心得区和理解区的本质是一致的。只是一个笔记页上会有多个知识点,理解区是针对1个或多个知识点的,而心得区是针对整个页面所有知识点的。

通过这种记笔记的方式,你的大脑不仅会主动思考,而且更能将知识串联起来,并且更有可能去用。

- 相关推荐

- 热点推荐

- 深度学习

-

汇川技术四大架构重磅发布2025-09-02 4218

-

从底层逻辑到架构设计:聚徽解析MES看板的技术实现路径2025-06-16 498

-

什么是深度学习?使用FPGA进行深度学习的好处?2023-02-17 2027

-

深度学习的四大底层逻辑22023-02-08 892

-

IGBT驱动优化的底层逻辑是什么2022-04-29 3721

-

推荐读书郎学习平板的四大理由2021-03-08 2789

-

深度强化学习实战2021-01-10 2792

-

深度学习DeepLearning实战2021-01-09 19033

-

深度学习在计算机视觉上的四大应用2020-08-24 5604

-

Nanopi深度学习之路(1)深度学习框架分析2018-06-04 4243

-

【四大看点,四大挑战】2018汽车安全质量高峰论坛2018-04-09 30806

-

【连载分享】安卓底层开发学习经验2015-08-26 20990

-

对于cadence PCB/SCH/SI/PI四大功能的学习,求实例2014-11-22 3957

-

EMC 四大设计技巧2012-08-17 5396

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !