直接调控Li+溶剂化结构的全氟化碳酸酯类电解液

描述

【研究背景】

锂金属阳极作为锂离子电池中石墨阳极(理论容量为372 mAh g-1)的理想替代品,正经历着飞速的发展。锂金属具有低的电极电位和超高的理论比容量(3860 mAh g-1)等优点,有望打破锂离子电池中电流的束缚,满足日益增长的高能量密度电源的需求。

然而,高活性锂金属不可避免地与电解液发生副反应,并形成脆弱的固体电解质界面相(SEI),导致锂反复的电镀/剥离过程中,锂金属阳极发生不可控的锂枝晶生长,电解液不断消耗,锂阳极体积膨胀。这些问题影响了锂金属电池的库伦效率和循环寿命,进一步影响锂金属电池的实际应用。

针对上述问题,业界提出电解液工程,其主要目标是开发具有高浓度、粘度、不可燃性以及氧化稳定性等优点的新型电解液体系。在电解液工程中,必须优先考虑的锂离子的溶剂化结构,其主要来自于偶极子-偶极子、阳离子-偶极子和阳离子-阴离子的竞争性相互作用,这与锂金属电池的阳极/阴极界面质量、锂离子通量和循环稳定性密切相关。

目前,主流的策略是通过引入更多阴离子来降低锂离子溶剂化结构中的溶剂/阴离子比,从而削弱了Li+-偶极子相互作用。然而,添加更多的阴离子意味着盐的浓度或种类的增加,这或多或少会在成本、粘度和界面化学方面产生一些负面影响。因此,利用理论计算方法寻找合适的溶剂分子,设计电解液体系来直接调控Li+溶剂化结构是很有意义的课题。

【工作介绍】

近日,武汉大学赵焱教授课题组利用DFT方法计算了氟化溶剂的HOMO/LUMO能量,筛选了具有高HOMO/LUMO能量的氟化碳酸酯溶剂:乙基三氟乙基碳酸酯(ETFEC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC),并与常规碳酸酯溶剂(EC和DEC)选择性组合配置不同氟化程度的电解液。

通过分子动力学模拟发现,全氟化碳酸酯类电解液可以直接调控Li+溶剂化结构,降低溶剂与Li+的配位数,增加阴极与Li+的配位数。而且,在全氟化电解液中,快速Li+脱溶诱导了稳定且富含LiF界面相生成,有效抑制了锂枝晶的生长。因此Li||Cu非对称电池获得平均98.3%的高库伦效率和优异的循环稳定性。

Li||NCM811电池在高电压下保持了72.3%的初始容量和99.8%的平均库伦效率。这项工作为构建高性能锂金属电池的理想界面化学提供了一种Li+溶剂化结构直接调控的策略。该文章发表在国际权威期刊Energy Storage Materials上。博士生张文娜、杨桐为本文第一作者。

【内容表述】

1. 电解液的设计和溶剂化结构

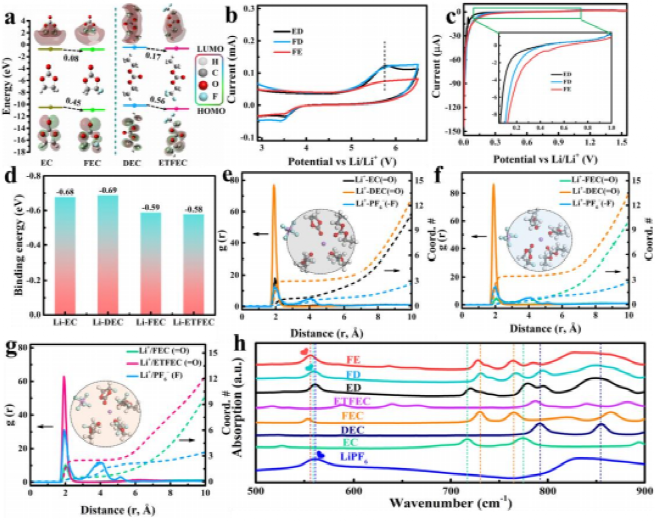

图1 (a)溶剂结构和计算的HOMO/LUMO能量;(b)不同电解液在不锈钢电极上测试的CVs;(c)使用不同电解液组装的Li||Cu电池测试的LSV曲线;(d)DFT计算得到的Li+与溶剂的结合能;(e-g)不同电解液的分子动力学模拟得到的Li+径向分布函数和代表性溶剂化结构(插图);(h)三种电解液、溶剂和LiPF6的FTIR光谱。

采用DFT方法计算氟化碳酸盐基溶剂(FEC和ETFEC)和常规碳酸盐基溶剂(EC和DEC)的HOMO/LUMO能量。结果显示溶剂被氟化后,其HOMO/LUMO能量值明显降低,其HOMO-LUMO gap变大,表明氟化溶剂具有良好的抗氧化性且易被还原,形成高质量的SEI。根据氟化程度的不同配制得到三种电解液:非氟(ED)、半氟(FD)和全氟化电解液(FE)。

使用循环伏安法探究电解液体系中氟化程度对氧化稳定性的影响,结果显示全氟化电解液的氧化行为被明显抑制,进一步表明氟化溶剂组成的电解液可以承受高压电极。通过对三种电解液进行分子动力学模拟进一步了解不同氟化水平电解液中的Li+溶剂化结构。结果显示从ED到FE,Li+与溶剂分子的配位数从3.75降至3.02,表明,溶剂氟化有效提高了Li+的快速脱溶能力。

另外,我们也发现,ETFEC引入FE中降低了Li+与溶剂的整体配位,但增强了PF6-和FEC与Li+的配位,从而优化了Li+的溶剂化环境,为富含LiF的SEI的形成提供了有利的条件。一方面,由于Li+溶剂配位整体降低,更多PF6-参与溶剂化结构,有利于驱动电极表面阴离子衍生界面化学,为在FE中循环生成富含LiF的SEI提供更多的F源;另一方面,与FD相比,在FE中,FEC与Li+的配位能力相对增强,由于还原电位的提高,可以进一步促进其分解,从而产生更多的LiF。

2. 锂电镀/剥离行为研究

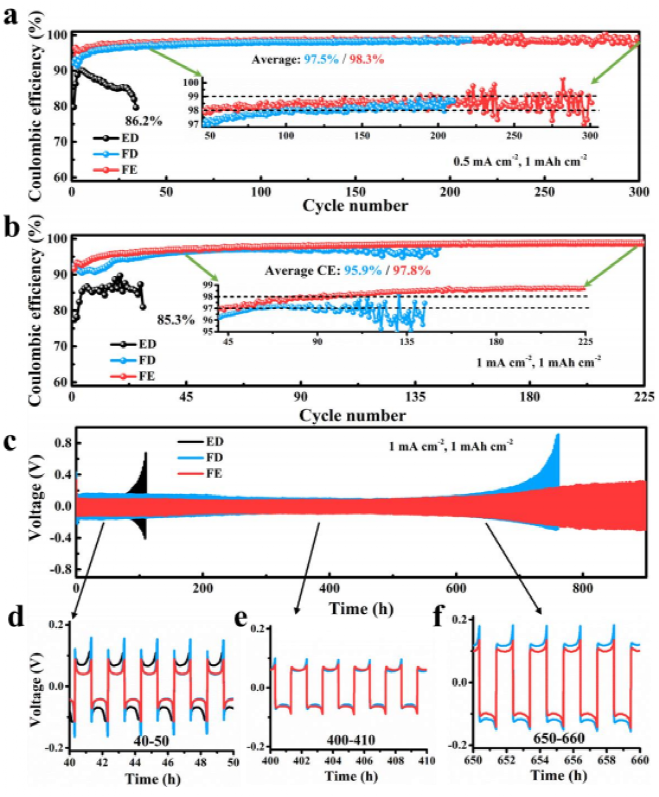

通过组装Li||Cu电池,评价了不同电解液对锂电镀/剥离库伦效率和长循环稳定性的差异。无论电流密度为0.5 mA cm-2还是1 mA cm-2,使用该全氟化电解液(FE)组装的电池均表现出优异的循环稳定性。进一步利用组装的Li||Li对称电池说明FE在循环方面的优势。基于FE组装的电池可以稳定循环900 h以上,且始终保持较低的极化电压。根据上述实验结果,可以说明全氟化电解液极大地优化了Li+-偶极子结构,Li+脱溶速率快,从而在电镀/剥离过程中生成了高质量,低传输阻力的SEI。

图2 (a-b)不同电流密度下Li电镀/剥离的库伦效率展示;(c-f)Li||Li对称电池的长循环稳定性。

3. 锂阳极界面分析

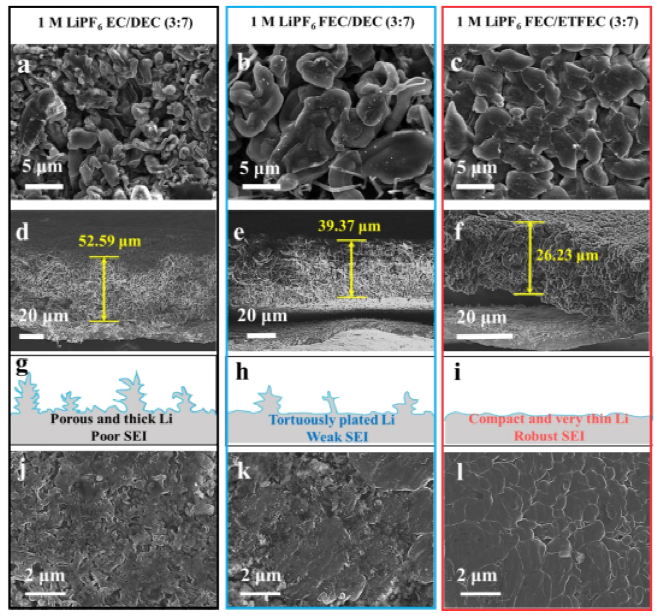

通过对不同电解液中循环后的锂沉积表面表征,更进一步阐明Li+-溶剂相互作用对SEI 层中锂沉积形态的影响。明显可以看出在FE中形成的SEI均匀致密,且基本无枝晶出现。从其截面厚度也可以看出,在FE中锂沉积的厚度(26.23 μm)更接近理论值(24 μm)。通过对循环30圈后的锂阳极表面形貌表征,可以进一步验证锂沉积行为与电化学性能之间的关系。

与ED和FD中循环后的锂阳极表面相比,在FE中获得的锂阳极表面更加致密均匀,这也表明FEC和ETFEC的组合能够形成稳定的氟化SEI,并有效限制了锂枝晶的生成和副反应的发生,从而有助于高的库伦效率和稳定的循环性能。

图3 使用不同电解液组装电池循环后的锂沉积表面的SEM(a-c)和截面形貌(d-f);(g-i)在相应电解液中循环后锂沉积形成的不同SEI形态示意图;(j-l)在不同电解液中循环30圈后的锂阳极的SEM图像。

4. 全电池性能测试

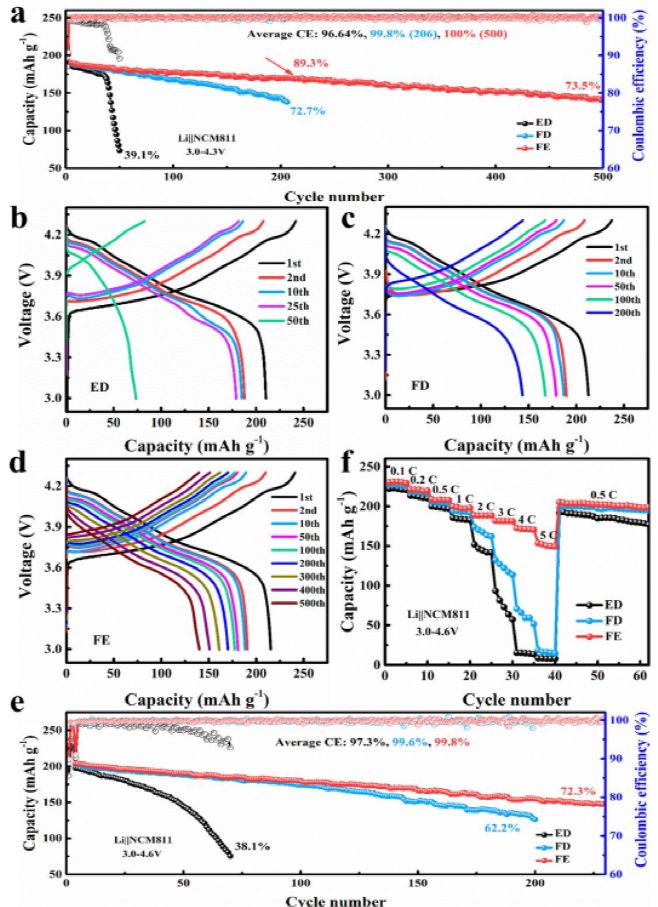

图4 (a)Li||NCM811电池在三种电解液中循环稳定性对比,电压区间为3.0-4.3 V;(b-d)Li||NCM811电池在相应电解液中循环的充放电曲线,电压区间为3.0-4.3 V;(e)Li||NCM811电池在三种电解液中循环稳定性对比,电压区间为3.0-4.6 V;(f)Li||NCM811电池的倍率性能,电压区间为3.0-4.6 V。

为了进一步证明FE可以实现具有商业用途的高能量密度锂金属电池,有必要评估三种电解液与NCM阴极(NCM811)的相容性。本研究采用薄的锂箔(50 μm)和面载量为1.5 mAh cm-2的NCM811阴极组装电池,分别在3.-4.3 V和3.0-4.6 V的电压区间下进行循环稳定性测试。

结果显示,FE电解液在循环200圈后保持了初始容量的89.3%,远高于ED和FD电解液,而且继续稳定循环到500圈,保持初始容量的73.5%,其平均库伦效率几乎达到100%,在整个循环过程中保持相对较低的电压极化。该结果进一步强调了全氟化电解液能够在电极表面生成稳定的SEI并实现优异的循环稳定性。在高的截止电压下(4.6 V),氟化程度的增加仍然使电解液保持优异的循环稳定性。

【总结】

本研究工作提出了一种由LiPF6、FEC和ETFEC组成的全氟化电解液,可以直接调控Li+的溶剂化结构,保证了Li+的快速溶剂化,从而获得了一系列优于非氟化和半氟化电解液的优点。比如富含LiF的界面相形成、低的锂电镀/剥离过电位、高的循环稳定性以及高的库伦效率等。而且,其Li||NCM811电池在高压下仍然表现出优异的循环性能。本工作所提出的策略将为直接优化Li+溶剂化环境和实现高质量的界面化学提供了一个有前景的方向。

审核编辑:刘清

-

锂离子电池电解液有机溶剂的发展趋势2013-06-17 5841

-

锂离子电池电解液超全面介绍 有何神秘之处?2017-02-22 6996

-

电解液——锂电池的‘血液’2018-08-07 5932

-

现在的锂电池都是用什么样的电解液?电解液里加入什么添加剂?2009-10-23 5135

-

锂离子电池电解液的组成与主要成分的介绍2017-09-25 5294

-

高压锂离子电池电解液添加剂详解及应用举例2018-03-02 16482

-

电池电解液和电解质的区别_电池电解液和电解质的两种形态2020-04-16 25410

-

锂离子电池高电压电解液还需要更进一步的研究2020-08-25 4496

-

电解液宽温性能的影响因素和宽温电解液研究进展2020-10-21 12293

-

锂电池电解液溶剂基础入门知识总结2021-03-26 4659

-

通过调节电解液化学成分实现高倍率和稳定的低温LMB2022-12-28 1654

-

电解液设计在锂离子电池(LIBs)中的作用2022-12-29 3030

-

破解Li+-DME/PC/DEC/TMP石墨共嵌谜团2023-01-14 3935

-

强弱耦合型电解液调控超级电容器宽温域特性及其机制研究2025-01-21 1691

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !