高电压稳定的固态电解质实现高能量、高安全的固态锂金属电池

描述

【研究背景】

现在由于电解液的限制,过渡金属氧化物正极的容量正在接近极限。为进一步提高锂电池的能量密度,最有前景的策略是采用新型高容量和高压正极材料,以及采用金属锂负极代替石墨。但是由于商用有机电解质具有挥发性和易燃性的特征,高压高能量密度情况下极易引发一系列安全问题。而固态电解质因其固有的高安全性和良好的热稳定性,而且对金属锂负极稳定的特征,因此在追求下一代高能量密度、高安全性储能系统的过程中,固态锂金属电池引起了工业界和学术界的广泛关注。然而高的工作电压对固态电解质提出了更高的要求,因此,高压稳定的固态电解质是高能量密度固态锂金属电池的核心。考虑到对高压稳定固态电解质的当前探索和未来前景,本篇文章对对高压固态电解质最新进展、基本机理、科学挑战进行的全面深入的综述,特别关注了固态锂金属电池中高压本征和非本征稳定固态电解质的不同设计原则和新见解,旨在实现下一代高能量密度固态锂金属电池的商业化。

【文章简介】

近日,北京理工大学前沿交叉科学研究院黄佳琦课题组在国际材料领域顶级期刊《Matter》(影响因子19.967)发表了题为《Achieving high-energy and high-safety lithium metal batteries with high-voltage-stable solid electrolytes》的综述文章,文章全面综述了高压固态电解质的测试方法、科学挑战与设计策略(图1),以激发革命性的下一代高压固态锂电池发展。本文的通讯作者为清华大学赵辰孜助理研究员和孙硕博士,以及北京理工大学前沿交叉科学研究院黄佳琦教授,第一作者为北京理工大学材料学院/前沿交叉科学研究院硕士研究生王子游。

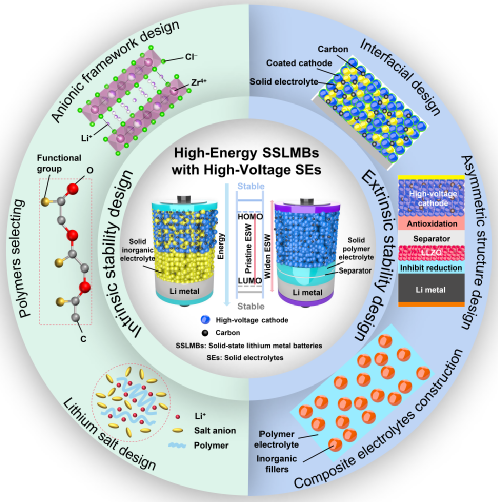

图1. 设计高压固态电解质的策略示意图

【本文要点】

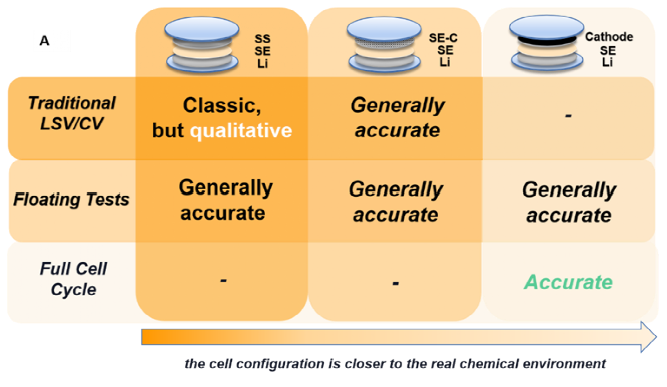

要点一:高压固态电解质的概念,常见测试方法与高压分解机制。文章针对高压稳定的基础概念与常见理论/实践模型进行了讨论(图2)。此外,还对常用高压稳定固态电解质测试方法进行了概述,为更准确、更规范评估高压稳定固态电解质提出了见解。

图2. 电化学窗口示意图与常见电解质理论/实验电化学窗口&对现有评测电化学窗口方式的评价

要点二:本征稳定高压固态电解质设计策略。本征稳定性是指固态电解质和电极之间在高压下几乎不会发生电解质的分解反应。对于无机固态电解质,稳定性在很大程度上取决于阴离子框架的电负性,其中基于氟化物、氯化物和氧化物框架的无机电解质可以在大多数高压条件下实现本征稳定性。对于聚合物体系,具有吸电子基团的聚合物基质通常表现出更高的稳定性。此外锂盐的种类和浓度也会影响聚合物电解质的高压稳定性,含B/F盐与高盐策略具有稳定电解质在高压条件下的潜力。

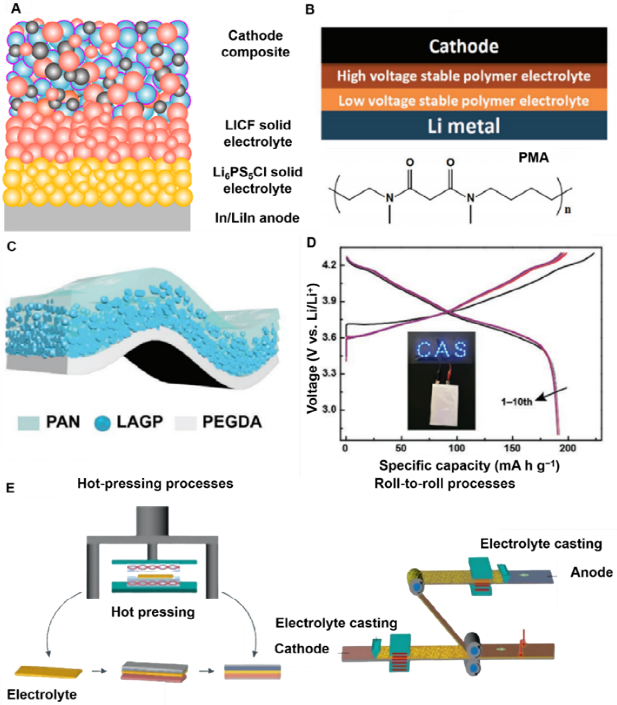

要点三:非本征高压稳定固态电解质的设计原则。对于本身高压不稳定的固态电解质,通过设计界面钝化层、构建复合电解质和使用不对称结构等来提高高压相容性的策略,可以实现它们的非本征高压稳定

1)界面钝化层设计可以产生具有高离子电导率和低电子电导率的理想界面相,从动力学上抑制电化学分解,有助于电池在高电压下稳定运行;

2)构建复合电解质调节局部分子间相互作用,从而延缓固态电解质高压分解;

3)非对称结构的双层/多层电解质设计可以结合不同固态电解质的优点。特别是具有高机械模量和离子电导率的陶瓷/聚合物不对称电解质是最实用的选择之一。(图3)

图3. 非对称结构的双层/多层电解质设计与实用化方法

就未来的研究以及下一代高压稳定固态电池的潜在发展而言,还需要进一步优化的研究范式与潜在的技术进步路径有:

1)高通量筛选和高级理论计算。理论化学有助于快速选择化学系统,排除某些化合物并缩小实验的筛选范围,从而显着增强高压稳定的固态电解质的设计效率并提供深入的理解。

2)促进电化学窗口的标准测试方法统一,这包括更接近真实化学环境的电池配置和更严格的测试条件。例如,应统一扫描速率和截止电流的选择方式以进行公平比较。

3)通过先进技术跟踪界面演化并在高压下表征。当前,固态体系电极/电解质界面仍然是“黑匣子”,通过原位观测和多尺度计算的组合,可以更加详细研究界面反应、跨多相界面的离子转运以及其他复杂的界面行为。

4)电池回收。与传统的液体基电池相比,固态电池在电池回收方面具有更多的机会和挑战,例如由于高压双极堆叠而导致去除的许多焊接点,在无机电解质中使用稀土元素以及实用电池的不同热化学特性等都是有待探索的课题。建立智能状态估计,故障诊断,周期寿命预测和电池管理系统也将提高循环效率和整体设备可靠性。

具有高电压稳定性的固态电解质对于开发高能量密度高安全性固态锂金属电池至关重要。通过化学、材料、工程和电池管理的协同作用,可以预期在不久的将来会出现更先进的固态电解质和固态电池。

审核编辑 :李倩

-

针对电池的安全性方面对固态电解质材料的研究分析2018-09-04 6111

-

基于溶液制造固态电池电解质2020-03-23 2617

-

固态电池有望同时实现高能量密度和安全性2022-08-23 1327

-

固态电解质引入特殊官能团实现高电压锂金属固态电池2022-11-16 4262

-

一种稳定的聚合物固态锂金属电池及其界面特性的冷冻电镜研究2023-01-16 2606

-

新型固态电解质的电导率和性价比三驾马车拉动全固态电池实用化2023-06-30 3054

-

认识石榴石固态电解质的表面再生和反应性2023-08-03 3342

-

混合导电界面实现长寿命、全固态锂金属电池2023-11-08 3288

-

固态锂金属电池内部固化技术综述2023-12-24 6978

-

固态锂金属电池的外部压力研究2024-04-26 2751

-

全固态锂金属电池的锂阳极夹层设计2024-10-31 1259

-

通过电荷分离型共价有机框架实现对锂金属电池固态电解质界面的精准调控2024-11-27 1660

-

一种薄型层状固态电解质的设计策略2024-12-31 1568

-

清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响2025-02-14 795

-

专业解读:多孔碲技术如何提升石榴石固态锂金属电池性能2025-12-16 173

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !