多光谱传感器在汽车行业有何优势?

MEMS/传感技术

描述

多光谱传感器在汽车行业的优势?

幻实(主播):本期节目我邀请到了叠铖光电的CTO张博士,首先请您给我们介绍一下叠铖光电聚焦什么领域呢?

张友伟(嘉宾):好的,叠铖光电是一家专注于做多光谱堆叠传感器的研发型公司,我们近期推出的主要产品集中在可见光和热红外的双光谱传感器。

比如说我们常见的摄像头,它是可见光的波段,然后我们还有热成像的这种摄像头,它只是在红外的波段,我们要做的就是把两种波段融合在一个传感器上,使同一个传感器能够实现对红外和可见光两种光谱的感知。

幻实(主播):为什么当时会选择这种技术路线,有什么原因吗?

张友伟(嘉宾):近年来新能源汽车行业快速发展,我认为自动驾驶将逐渐引领很多领域往后若干年发展方向,各种各样的传感器(比如可见光摄像头、毫米波雷达、激光雷达、热成像传感器等)会进入到车内。但是,我们发现很多情况下,单一传感器多多少少存在一些局限,它们各有各的优势,也各有各的弱点。比如说可见光传感器,在太阳逆光直射你的时候,或者夜间光线很弱的时候、天气状况不好的时候,它都发挥不了很大的作用。

幻实(主播):我们传统的CMOS*传感器在这种点是有局限性的。

CMOS传感器:主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带-电)和 P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片记录和解读成影像。后来发现CMOS经过加工也可以作为数码摄影中的图像传感器,CMOS传感器也可细分为被动式像素传感器(Passive Pixel Sensor CMOS)与主动式像素传感器(Active Pixel Sensor CMOS)

张友伟(嘉宾):是的,实际上现在很多车厂也采用了多种传感器相互协作融合的工作模式,希望把各种传感器的长处结合在一起。

但也存在一些难点,比如各种传感器之间在时间上同步性,即两个分立的传感器在同一时间上是否能够同步,我看见某个物品的时候,另一个传感器是否也在同一时间看到此物。

再比如说我在这个传感器能够看到目标,在另一个传感器看不到目标的时候,我应该相信谁,在信息上有矛盾的时候我们应该做一些取舍。

幻实(主播):您说的这些情况我估计现在都是有存在的,目前业界是怎么处理的?

张友伟(嘉宾):是的,目前他们有制定一些策略,但是解决的方法并不完美。

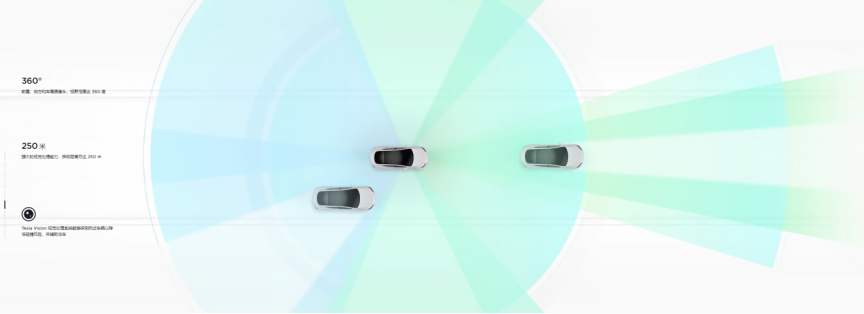

例如在车的方向上,特斯拉是相对另类一点的,他始终坚持用纯视觉方案来解决自动驾驶问题,然后他前段时间好像把毫米波雷达也拿掉了。

Autopilot 自动辅助驾驶的视觉处理系统

(图源:Tesla官网)

特斯拉实际上它对成本及整体的性能要求都非常高,多传感器相融合这种方式在他看来成本过高,又不能很好的解决问题。

幻实(主播):那么为什么我们的方案就可能会更好的解决问题,原理是什么?

张友伟(嘉宾):因为我们把两个传感器堆叠在一起后,他们在时间及空间上都是同步的,得到的数据是一致的,这样我们就解决了一些特殊场景和信息矛盾的问题。

同时,在我们可见光加红外多光谱的图像上面,它每个像素包含的信息更多,识别率更高。在进行人工智能识别的时候,它实际上要有一个搜索空间,用了我们这个传感器以后它的搜索空间会减小,因此需要的算力也会更少。

他们如何实现“1+1>2”的高性价比

幻实(主播):目前来说咱们堆叠的传感器首先要进入的市场或场景是哪一个?

张友伟(嘉宾):目前我们首先考虑汽车这个行业,不管是自动驾驶还是辅助驾驶,使用我们传感器之后都能够有很大的提升,同时在工业产品、安防消防等场景,包括一些其他的特种行业,实际上都可以得到很好的运用。

幻实(主播):假如汽车市场采购了我们的传感器,是不是传统的视觉传感器就不被需要了,就像最近美国上市的一家激光雷达公司。您怎么理解你们的产品和他们产品之间的一个融合性?

张友伟(嘉宾):其实我们的产品在可见光的维度上面是对它的一个增强,并非使用了我们的传感器就能实现自动驾驶,只是说我们的产品相较于现有的传感器是一个很大的进步,为后期实现L4(L4级自动驾驶是指高度自动驾驶,能够实现驾驶全程无需驾驶员任何操作,但也会有限制条件)或更高级别的自动驾驶提供了更有力的工具,也并不是要取代其他的传感器。

幻实(主播):这个方向国外也有做吗,还是说是我们是首先提出来往这个方向去走的?

张友伟(嘉宾):目前我们倒是没有看到别人在这么做,但并不只是我们拥有这项技术,在军工和航天领域有过这样的一些应用先例,在民用市场上面我还没有看到。

幻实(主播):所以这真的是一个开拓性的应用,你们向客户推广产品的时候觉得有压力吗?

张友伟(嘉宾):其实还好,客户还是非常感兴趣的,所以我们一直在努力尽快把这个产品落地,并进行量产化。

幻实(主播):堆叠而成的增强式多光谱传感器,相比于原有方案的造价,会增加很多吗?

张友伟(嘉宾):事实上芯片量产化以后,虽然它的成本增加,但边际效应是递减的。所以将来产品价格可能比现有的可见光会略高一些,但是并不是特别的昂贵。

幻实(主播):在汽车方面,大家还未放弃对提高安全性而开拓应用,那在工业市场有没有什么具体的方向可以跟我们分享一下?

张友伟(嘉宾):可见光及红外线能用的地方我们都能用,所以我们其实是可以从他们的方向切进去的。

幻实(主播):也就是说你们要去找一个既要用可见光,又要用红外的场景,以此实现高性价比。因为你们解决了互联互通时效的各种问题,所以听起来还是一个挺有意思的角度。

那咱们团队是什么样的一个背景,是全部要做硬件,还是说需要嵌入式软件,需不需要做应用的一些开发?

张友伟(嘉宾):其实我们的核心团队以前是中科院的背景,我们在红外这方面有很大的积累,我们开发出这样的一个传感器,包括后面的模组,需要的是光学和结构、算法、软件、电子各方面的人才,所以这是一个需要各种技术综合的一个系统工程。

幻实(主播):而且还要懂工艺,因为你们自己还要改工艺,我觉得这个好难啊,门槛很高,因为做出来之后可能芯片的制造、产线都要配合你们去做调试,听起来你们选了一条艰难的路,当时有没有什么顾虑?

张友伟(嘉宾):顾虑倒是没有,因为我们主要的核心团队人员以前是做科研的,我们非常享受创造的过程,做出一些创新的东西是非常兴奋的。

幻实(主播):做科研与考虑商业化不一样,商业需要我们先算算账,可能这个东西回报周期太长,兴趣就会大大减弱。那么,叠铖光电的产品从技术方向来说到了哪个阶段?

张友伟(嘉宾):按照今年的计划,我们大概5月份会推出模组型的产品交付客户,之后我们会做一些量产化的工作。

幻实(主播):也就是说你们现在是有定向开发的客户了,这是一个很不错的阶段,您预计这款产品到量产中间可能还会遇到怎样的挑战?

张友伟(嘉宾):首先实现传感器的这种堆叠技术,在工艺上面是有一些门槛的;其次,我们后期量产产生实际数据后,需要对可见光跟红外完全融合的多光谱数据进行处理并形成数据库,这样的数据库实际上先前是没有的;不仅如此,基于数据库的算法也是先前没有的,这些方面都是巨大的挑战。

幻实(主播):也就是从无到有的一个积累期。创新是要靠不断地尝试,一点一点积累而成,但你们一旦突破了瓶颈,别人再进入市场就没那么容易。

张友伟(嘉宾):没错,这个领域存在先发优势。

多光谱传感器应用于车内的场景感受

幻实(主播):很难想象这个产品在车里真正用到的时候,从我们驾驶的感受上来说会有多大的变化,你能不能给我们场景化的描述一下感受?

张友伟(嘉宾):其实对于实现自动驾驶的情况来说,一方面是我们可以实现在各种气候、光照条件下,都能够很好的进行自动驾驶识别,另一方面是用户体验有所提升,用户不需要不断的去接管它,突发情况变得更少了。

幻实(主播):对,因为我们经常会发现前面遇到一些复杂情况,这时候就需要你去接管它了。

张友伟(嘉宾):尤其是傍晚的时候太阳西照,光照条件发生变化就需要人不断的接管。

在夜间,可见光其实是很弱了,但是在红外波段依旧能够非常好的探测目标,尤其是探测到比如人这种活动目标,它的优势非常明显。

夜间叠层合并及识别效果(图源:叠铖光电官网)

幻实(主播):所以全天候就代表无论有光没光,你们都有办法来解决了。这确实是一个新的角度去解决问题,因为我们一般都会想大家是不是都配备了视觉毫米波和雷达,但都配备了确实会出现您说的问题,他们之间出现信息矛盾怎么办,谁更具有话语权?我现在想一想,其实车场在调大家的权重时也是真不容易的。

好,非常感谢您今天给我们科普了一个全新的角度,最后您有什么想借助我们的栏目平台,有没有什么想对外号召或者呼吁。

张友伟(嘉宾):我们这个平台是一个非常好的交流平台,我们希望通过这个平台把我们的东西介绍给更多的人,同时也能够与行业界人士进行更多的交流,我们相互学习,共同进步,促进我们整个国家智能传感器行业的发展。

幻实(主播):张博士很谦虚,你们的技术方向需要和客户或者是产业的下游进行一些绑定的开发,如果说我们的听众有做这方面,既要用到红外又要用到可见光,但是又对他们同时产生的效果不满意,欢迎大家联系叠铖光电,说不定会另辟蹊径带来更好的效果。

从整个传感器产业来看,随着以人工智能、5G通信、大数据等为代表的智能化时代到来,传感器受到了世界各国的普遍重视。传感器产业作为国民经济的基础性、战略性产业,对促进工业转型升级、发展战略性新兴产业发挥着重要作用。

汽车传感器是一个鲜明的例子,智能汽车的快速发展正不断催生自动驾驶传感器的快速发展,未来智能汽车的渗透率会不断提升。文中所提到的将高动态范围可见光、热红外、SPAD传感器集成在同一片芯片上,实现传感器之间的融合一致,给自动驾驶场景注入了想象力,总体来看,理想状态的自动驾驶模式并未走入人们的生活,智能驾驶技术仍然存在很多难题亟待突破,伴随更多创新技术的导入,智能汽车行业势必将迎来更具创造性的新场景、新应用。

编辑:黄飞

-

两种现代传感器协议解决汽车行业的通信问题2019-03-01 9278

-

传感器是发展汽车行业的关键2011-01-17 3985

-

汽车行业PCB测试程序2013-04-30 3597

-

汽车行业空调行业检漏用快速连接器2015-06-11 5799

-

2018中国汽车行业白皮书2019-04-02 3809

-

虚拟仪器在汽车行业检测的应用2019-05-15 2139

-

速度传感器在列车行业上有什么应用2020-05-19 2383

-

为什么NOR FLASH仍是汽车行业的优选看了就知道2021-01-05 1552

-

汽车行业MES系统中的现场点客户端应用是什么?2021-05-19 2194

-

请问超声波人体检测传感器如何助力汽车行业稳步发展?2021-06-16 1696

-

四元数数控:深圳机器视觉在汽车行业中有什么应用?2021-11-08 923

-

展望MEMS和传感器技术在汽车行业中的未来发展动态2018-05-07 6827

-

基于光学传感器技术的光学测量仪对汽车行业的影响2022-06-27 1185

-

M8_3pin插座在汽车行业的优势2024-04-24 841

-

压阻式压力传感器在汽车行业的用途2024-12-29 1161

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !