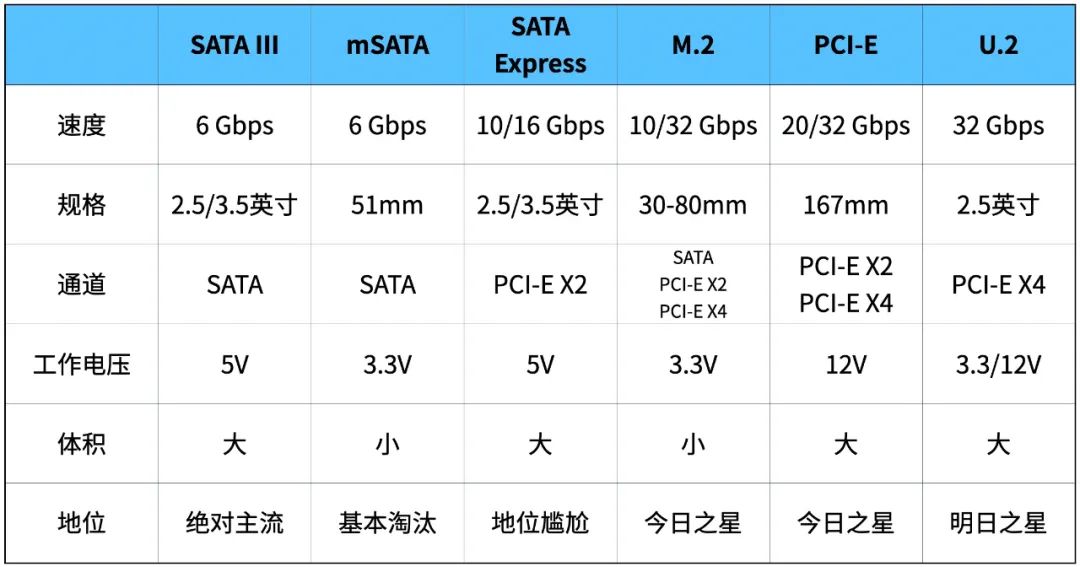

目前常见硬盘接口的类型和区别

接口/总线/驱动

描述

在硬盘接口中,SATA一度占据了机械硬盘最主流的接口位置,虽然目前固态硬盘M.2接口越来越流行,但是SATA接口使用者也不在少数。第七期『老产品焕新计划』,我们将从这个接口出发,来看看发展至今SATA线缆有了哪些新变化,如何满足用户的实际需求。

随着硬盘性能的不断提升,SATA这个出现了很久的接口,同样一代代升级,依然受到市场欢迎,可谓老产品也有新热度。我们在这里主要做一个简单介绍。 SATA是一种串行总线(或串行ATA),是用于连接SSD、HDD 和光盘驱动器的存储协议 。SATA总线标准主要支持接口形式:SATA、mSATA、mini-mSATA、B-key M.2等。

目前包含三个版本:SATA 1、SATA 2、SATA Revision 3.0(行业中也会称为SATA 1.5Gbps、SATA 3Gbps、SATA 6Gbps),市面上SATA 2和SATA 3都比较常见。

1、传输速率:SATA 3传输速率可以达到6Gb/s,而SATA 2接口的传输速率则为3Gb/s。理论上,SATA 3接口是SATA 2的2倍。

2、外观对比:SATA 2和SATA 3主板硬盘接口外观基本相同,不过很多中低端主板中采用SATA 2和SATA 3双接口混合模式。

3大优势助力SATA登上首位

能长久占据主流的接口,一定具备不一样的优势。SATA一经推出就受到了各大硬盘厂商的支持。 1、更强的纠错能力 SATA采用串行连接方式,串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。 2、起点更高的主流规范 SATA 1定义的数据传输率可达150MB/s,这比并行ATA(即ATA/133)所能达到133MB/s的最高数据传输率高;在SATA 2的数据传输率达到300MB/s,而SATA 3已经达到600MB/s的高数据传输率。SATA规范均保留了多种向后兼容方式,在使用上不存在兼容性的问题。 3、带有热插拔功能 利用这一功能可以更加方便的组建磁盘阵列。串口的数据线由于只采用了四针结构,因此相比较起并口安装起来更加便捷,更有利于缩减机箱内的线缆,有利散热。

(点击图片放大了解)

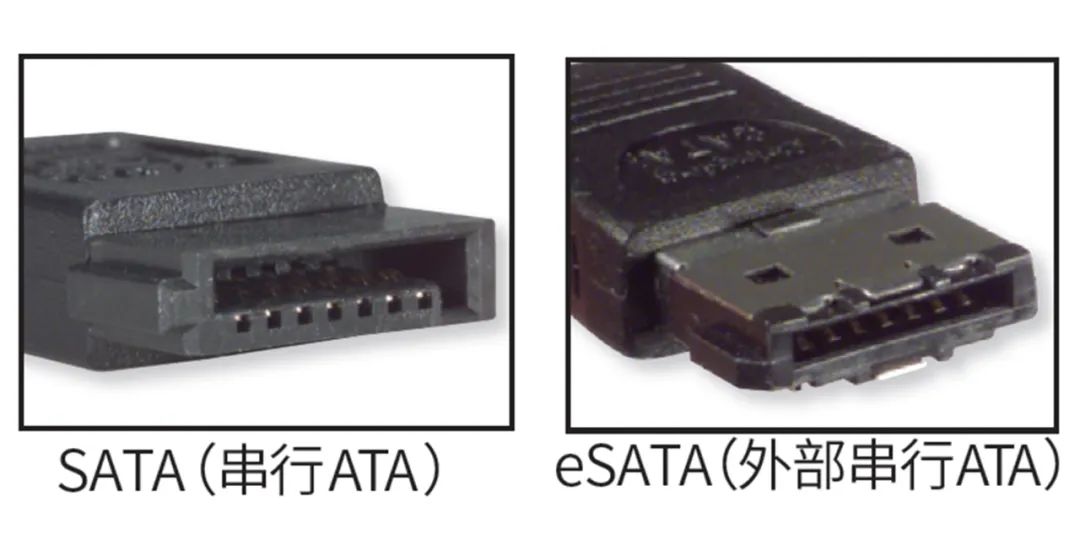

2004年开发的eSATA,或称外部串行ATA,使得仅需通过外部连接即可完成与外部储存设备的高速数据传输。eSATA技术支持热插拔,连接线最长可达2米。

eSATA仅仅是一种扩展SATA接口,是用来连接外部而不是内部SATA设备。对eSATA接口的描述就是,基于标准的SATA线缆和接口,连接处加装了金属弹片来保证物理连接的稳固性。 SATA接口的设计仅供作为使用于系统机箱内。eSATA的出现将使得用户可以在电脑外部连接SATA硬盘而不像过去只能局限于电脑内部。eSATA最高提供3000Mb/s的数据传输速度。 → 两者由于接口不同,并不兼容,需要使用转换线,转换时需要注意eSATA没有供电,直接接SATA的话需要有单独的供电。

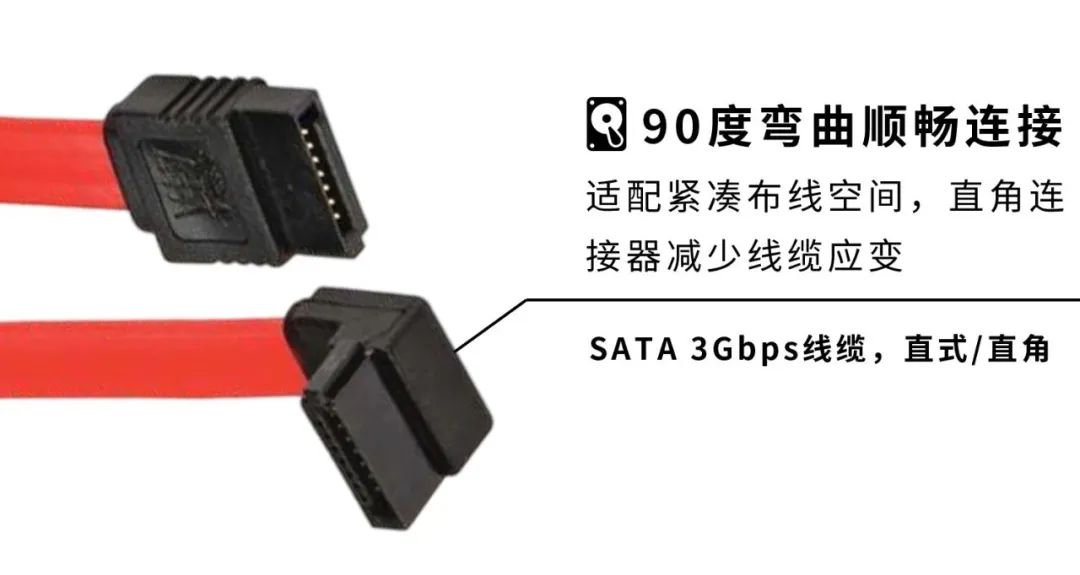

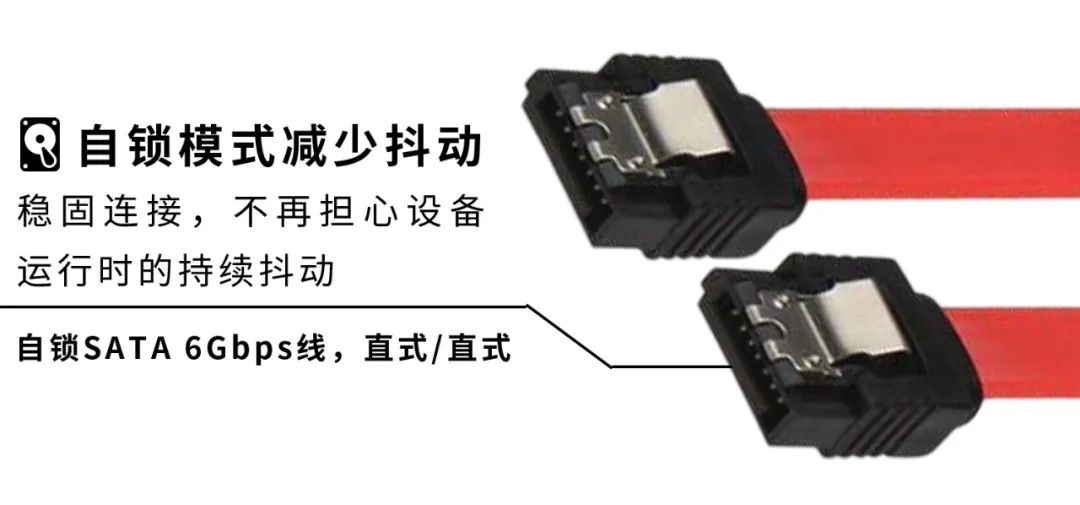

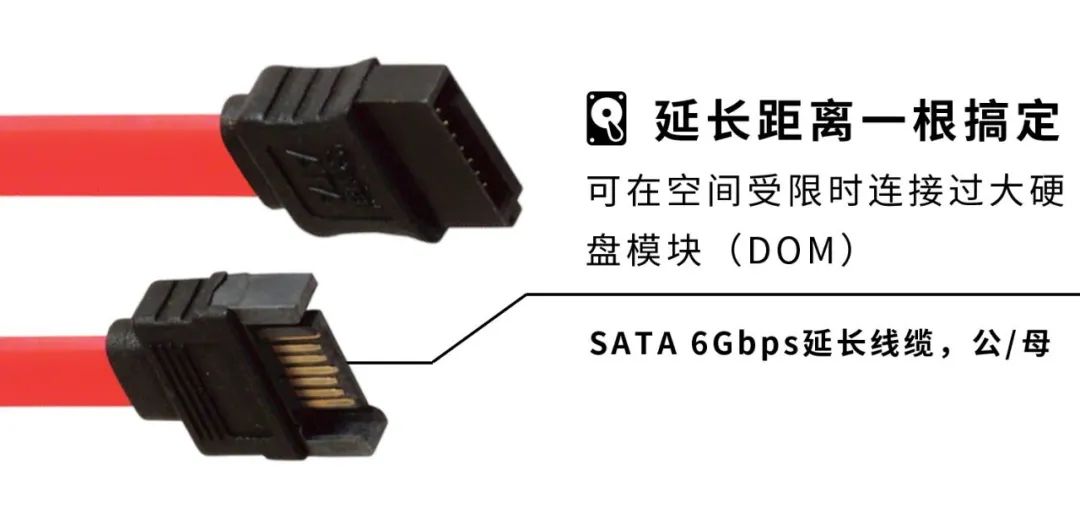

SATA线缆的6大提升

随着自动化工业水平的提升,SATA接口的线缆也进一步改变了自身的性能,从不同适配角度满足客户的专业需求。以下6款,线缆具备屏蔽属性,并且各具特色。 点击产品图片,可了解更多细节参数。

目前虽然SATA依然占据主流,不过M.2接口也已经乘势追上,这两者之间究竟选哪一个更好,我们进行一个简短的对比。

兼容对比

由于SATA已经在市场上存在很久,大部分主板都会提供这个接口,兼容性更好。M.2虽然十分流行,不过在某些主板上可能并未提供。

速度对比

SATA上面已经提到了,理论上是6 Gbps,而到了M.2则有了更大的提升。M.2接口又有B key和M key之分,也就是socket2和socket3。其中socket2支持SATA、PCI-E X2接口,最大读取速度为700MB/s,写入也能达到550MB/s。而socket3支持的PCI-E X4接口,,速度可达32Gbps,带宽约4GB/s,socket3正在逐渐成为主流。 体积对比 相比SATA,M.2接口体积更小,在台式机主板或是轻薄本主板上,都更为适用。 总结:由于M.2接口有分类,如果是走SATA通道的固态硬盘,和SATA通道本身差别不大。如果是PCI-E通道的固态,速度会快一些,但是价格也会变高。

编辑:黄飞

-

SSD硬盘的接口类型有哪些2024-11-23 7005

-

硬盘的接口类型可分为哪几种2021-09-02 1955

-

固态硬盘的接口类型有哪些2020-08-21 8944

-

常见的固态硬盘接口有哪些2020-07-27 9093

-

ssd硬盘的接口类型2019-03-10 31723

-

SCSI硬盘的接口类型2010-01-09 4435

-

硬盘保护卡的接口类型 /操作系统2009-12-26 857

-

什么是硬盘适用类型2009-12-25 1640

-

硬盘接口类型有哪些?2009-12-24 943

-

硬盘接口类型与功能比较2009-12-17 2145

-

硬盘接口类型2009-04-26 2025

-

ide硬盘接口图 sata硬盘接口图 SCSI硬盘接口图2007-12-04 33129

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !