质子交换膜在氢能源行业的应用

电子说

描述

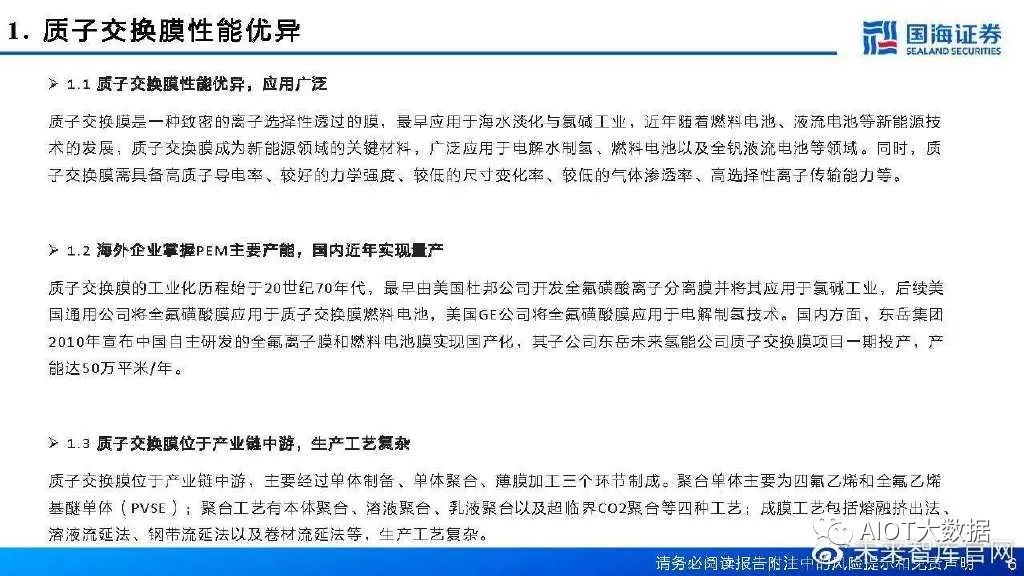

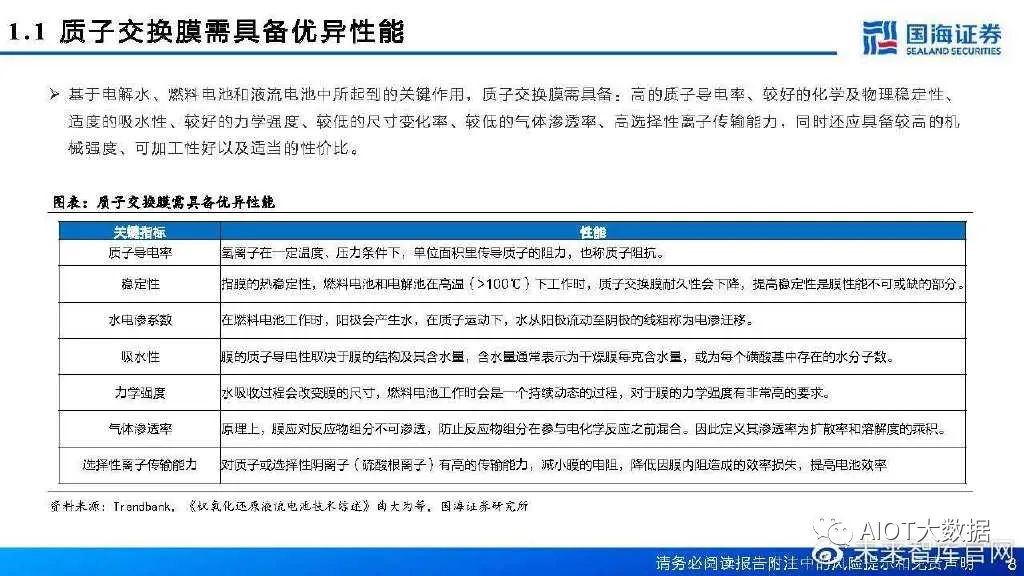

质子交换膜性能优异,应用广泛

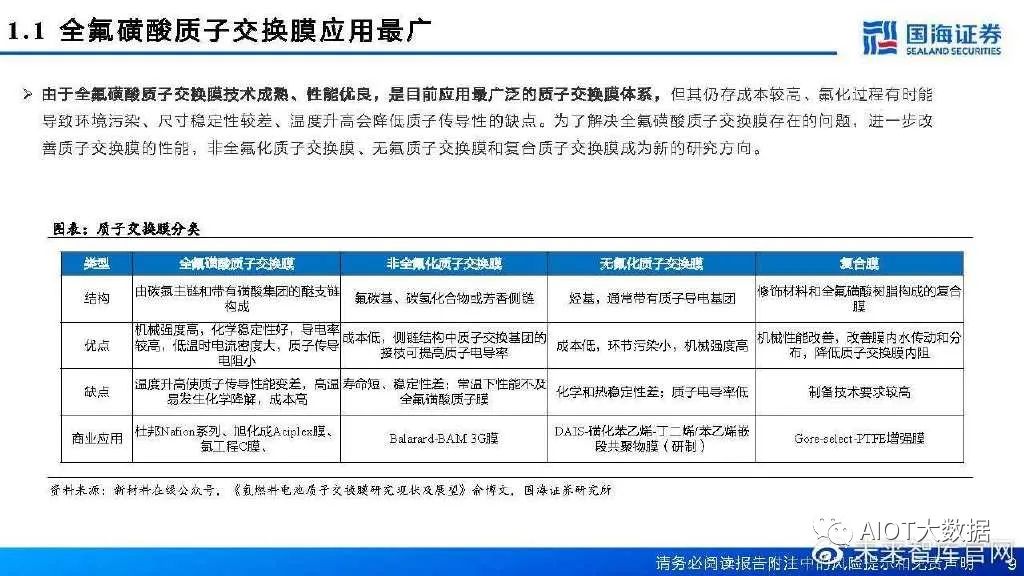

质子交换膜(Proton Exchange Membrane,PEM),也叫质子膜或者氢离子交换膜,是一种致密的离子选择性透过的膜,最 早应用于海水淡化与氯碱工业,近年来,随着燃料电池、液流电池等新能源技术的发展,质子交换膜成为新能源领域的关键 材料,广泛应用于电解水制氢、燃料电池以及全钒液流电池等领域。目前市面上主要使用的是全氟磺酸质子交换膜:其主链主要是由高度疏水的碳氟骨架构成,而亲水磺酸基则分布在侧链上, 这些基团容易聚在一起形成若干富离子区域,这些富离子区域彼此相连形成有利于质子传递的通道,从而形成较高的质子导 电能力。而由于主链的碳氟结构,使得膜具有优异的化学稳定性、水稳定性和较高的机械稳定性。

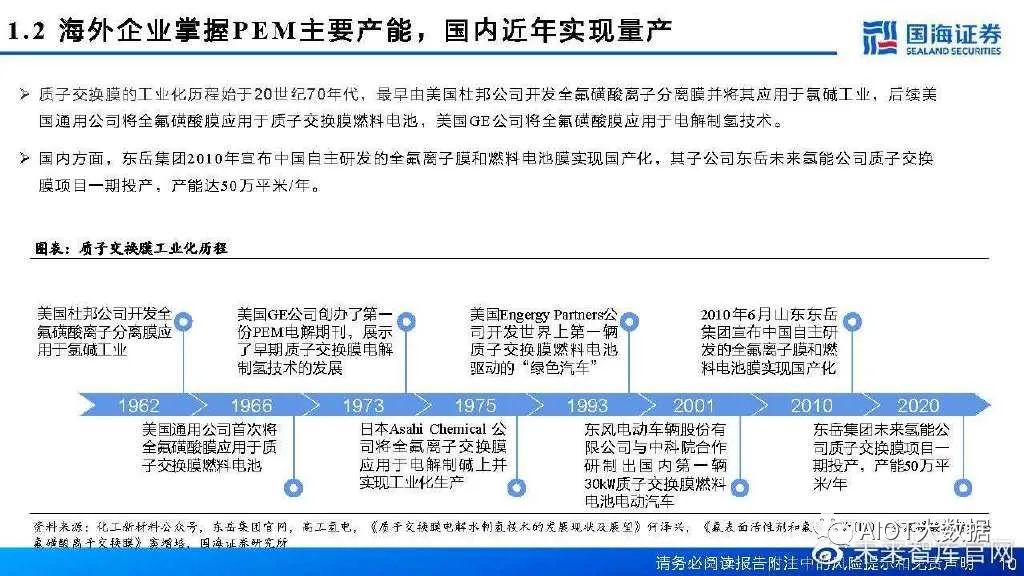

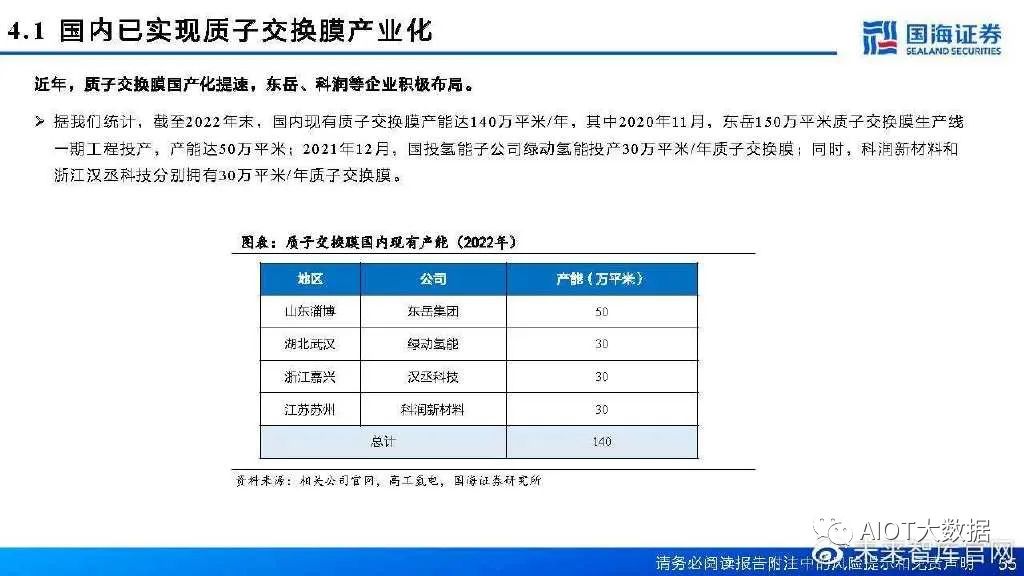

海外企业掌握PEM主要产能,国内近年实现量产

质子交换膜的工业化历程始于20世纪70年代,最早由美国杜邦公司开发全氟磺酸离子分离膜并将其应用于氯碱工业,后续美 国通用公司将全氟磺酸膜应用于质子交换膜燃料电池,美国GE公司将全氟磺酸膜应用于电解制氢技术。国内方面,东岳集团2010年宣布中国自主研发的全氟离子膜和燃料电池膜实现国产化,其子公司东岳未来氢能公司质子交换 膜项目一期投产,产能达50万平米/年。

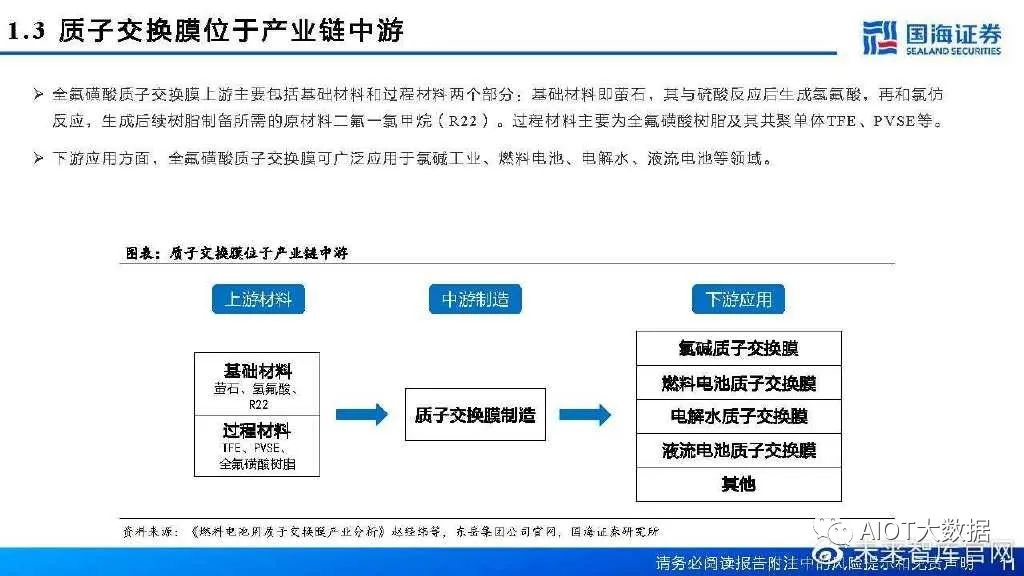

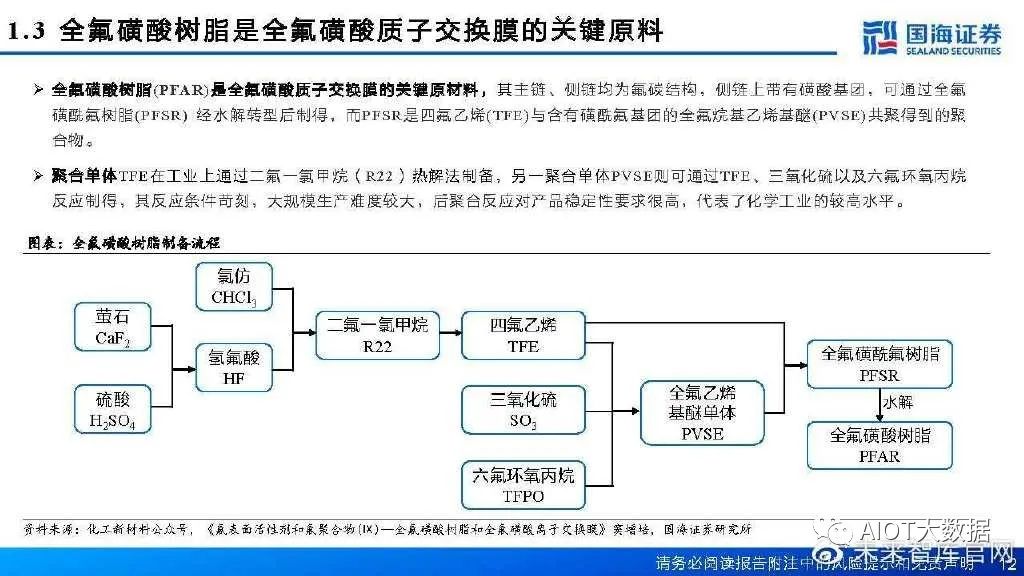

全氟磺酸树脂是全氟磺酸质子交换膜的关键原料

全氟磺酸树脂(PFAR)是全氟磺酸质子交换膜的关键原材料,其主链、侧链均为氟碳结构,侧链上带有磺酸基团,可通过全氟 磺酰氟树脂(PFSR) 经水解转型后制得,而PFSR是四氟乙烯(TFE)与含有磺酰氟基团的全氟烷基乙烯基醚(PVSE)共聚得到的聚 合物。聚合单体TFE在工业上通过二氟一氯甲烷(R22)热解法制备,另一聚合单体PVSE则可通过TFE、三氧化硫以及六氟环氧丙烷 反应制得,其反应条件苛刻,大规模生产难度较大,后聚合反应对产品稳定性要求很高,代表了化学工业的较高水平。

氢能驱动PEM需求持续提升

氢能是目前世界上最为理想的能量载体和清洁能源

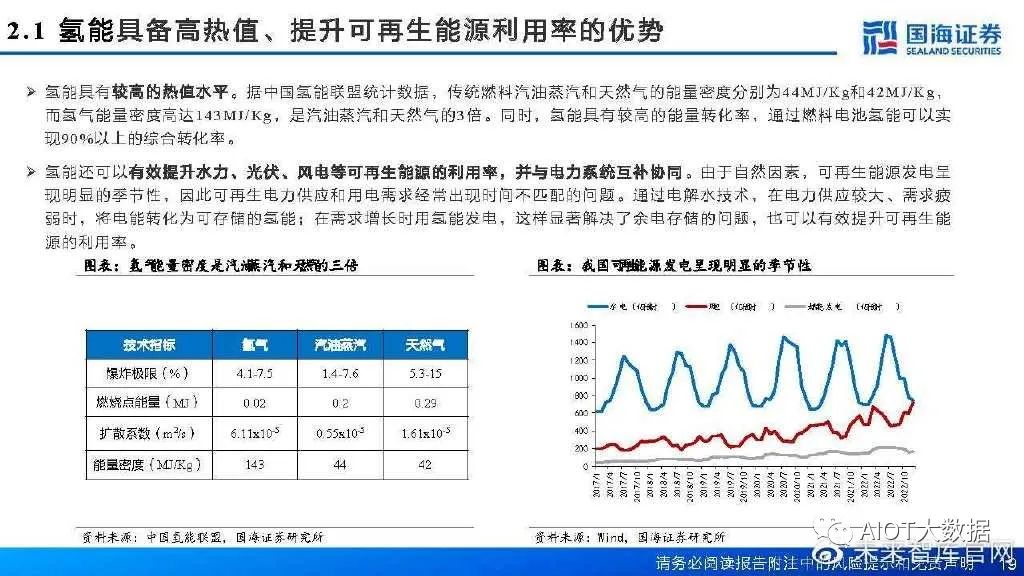

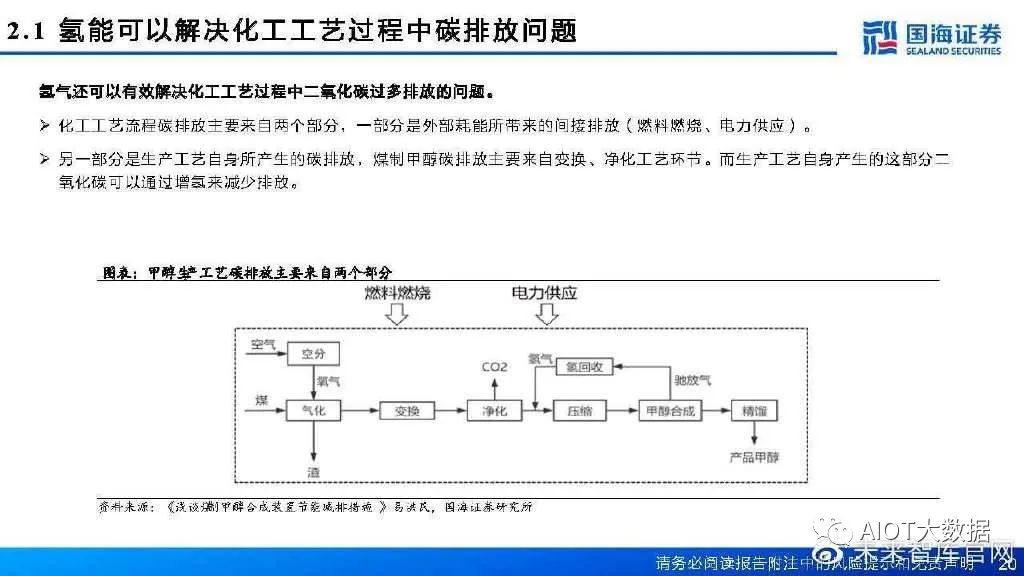

目前碳基能源仍是我国能源结构主体,据BP统计,2021年化石能源消费占比达82.7%,其中煤炭占比高达54.7%。在双碳战略 背景下,必须进行能源结构调整,推动能源结构向深度脱碳转型,而在这过程中,氢能由于其独有特性,将发挥重要作用。氢能是一种储量丰富、可再生的绿色能源,应用范围广泛,可广泛应用于运输、电力、建筑、工业等领域。既可以为钢铁、 化学品生产等提供绿色原料和高品质热源,也可以通过燃料电池的形式为交通运输工具提供燃料。不论是通过燃烧,还是通 过燃料电池的电化学反应,其最终产物只有水,不会带来二氧化碳和污染物的排放,清洁环保。

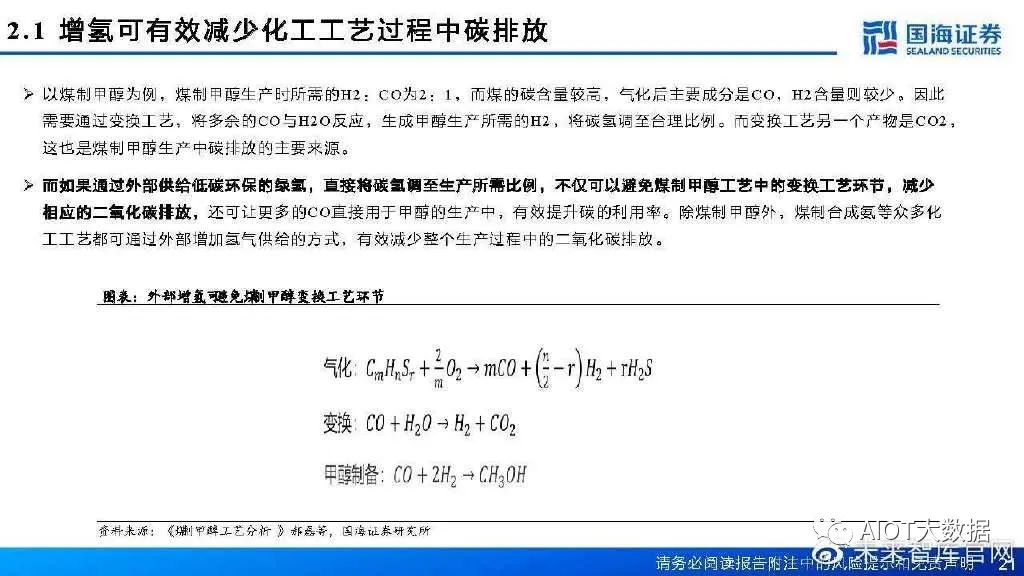

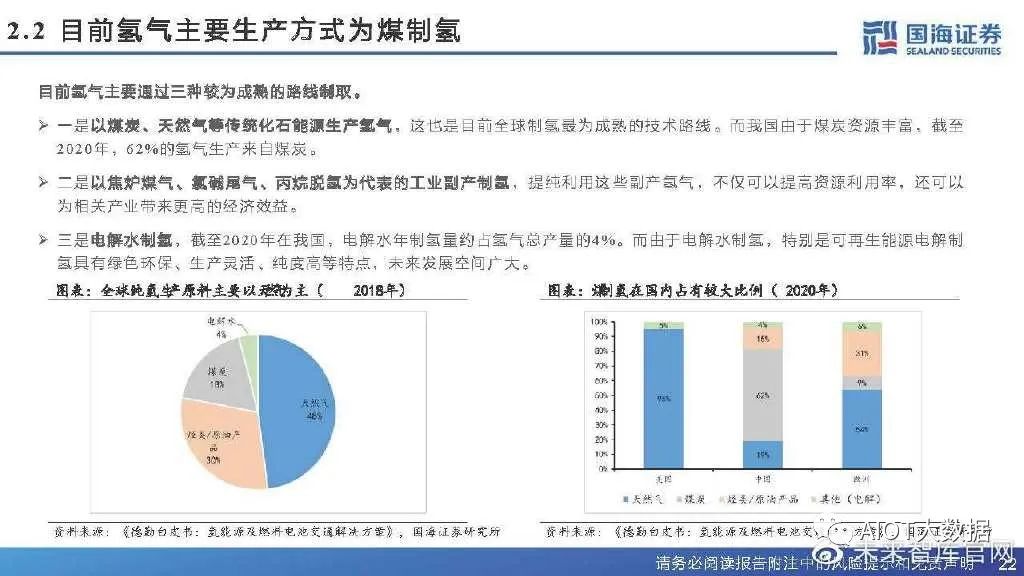

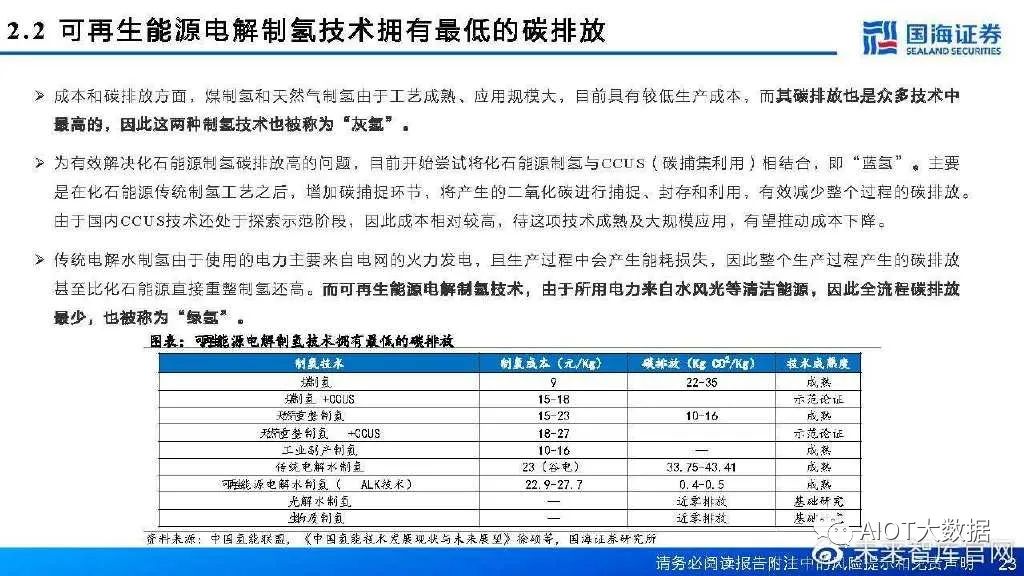

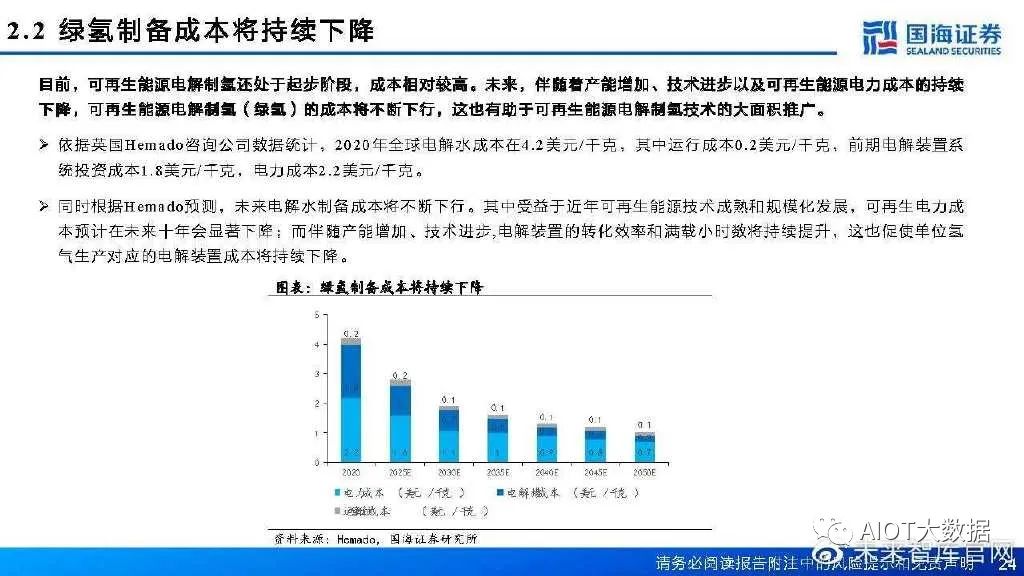

目前氢气主要生产方式为煤制氢

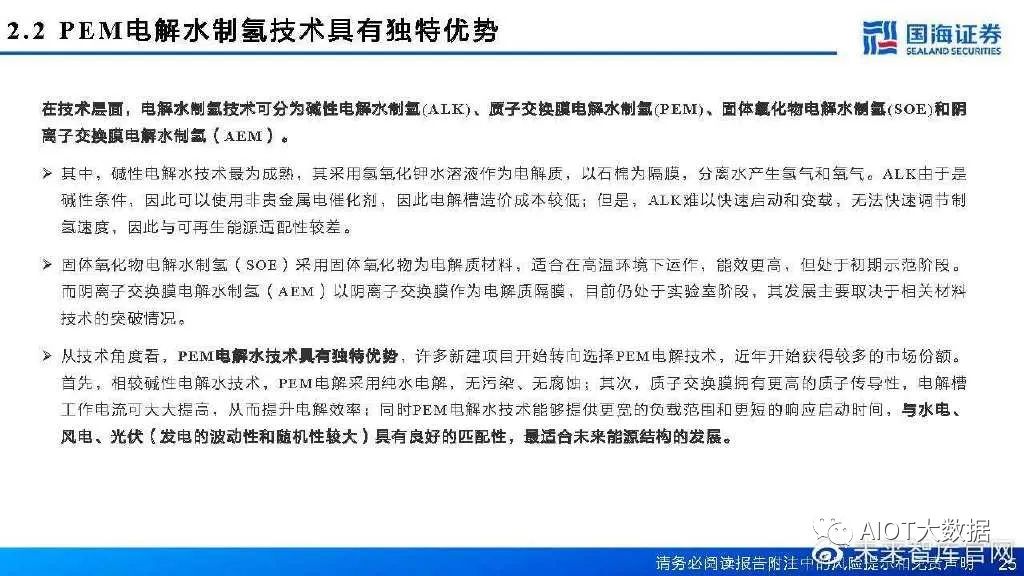

目前氢气主要通过三种较为成熟的路线制取。一是以煤炭、天然气等传统化石能源生产氢气,这也是目前全球制氢最为成熟的技术路线。而我国由于煤炭资源丰富,截至 2020年,62%的氢气生产来自煤炭。二是以焦炉煤气、氯碱尾气、丙烷脱氢为代表的工业副产制氢,提纯利用这些副产氢气,不仅可以提高资源利用率,还可以 为相关产业带来更高的经济效益。三是电解水制氢,截至2020年在我国,电解水年制氢量约占氢气总产量的4%。而由于电解水制氢,特别是可再生能源电解制 氢具有绿色环保、生产灵活、纯度高等特点,未来发展空间广大。

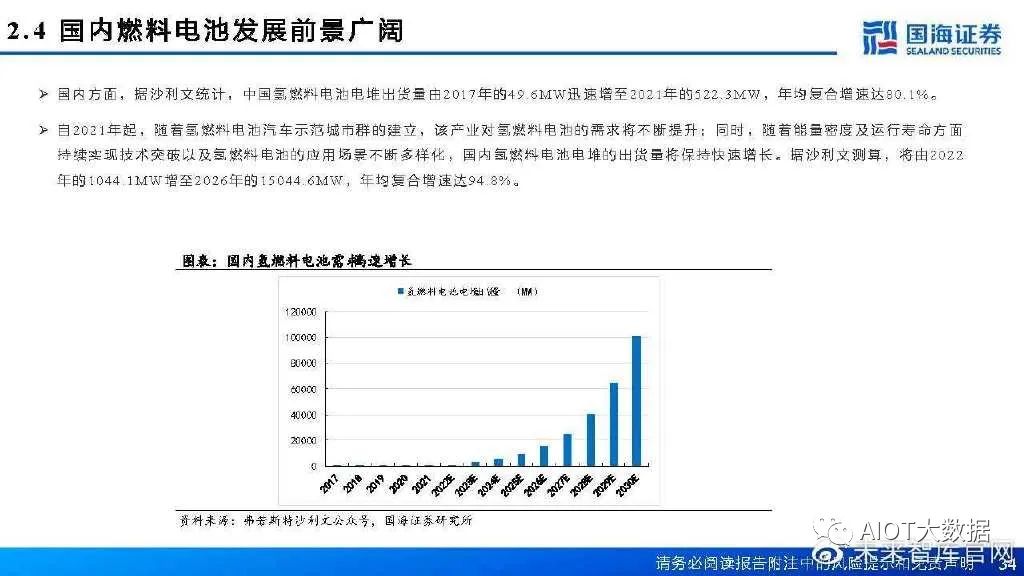

国内及全球电解水新增装机量高速增长

近年,可再生能源高速发展,而电解制氢能匹配可再生能源发电的波动性,提高电力系统灵活性,逐步成为可再生能源发展 和应用的重要方向。据IEA统计,全球电解水总装机量有望从2019年的242MW增至2023年的5517MW。国内方面,据高工氢电统计,2021年中国电解水制氢装机量超350MW,预计至2025年国内电解水制氢装机量将达2000MW, 2022-2025年年均复合增速达39.9%。

近年,国内以PEM制氢为代表的可再生能源制氢项目明显增多,项目逐渐呈现大型化、规模化、综合利用趋势,同时产品研 发及市场推广进程加快。

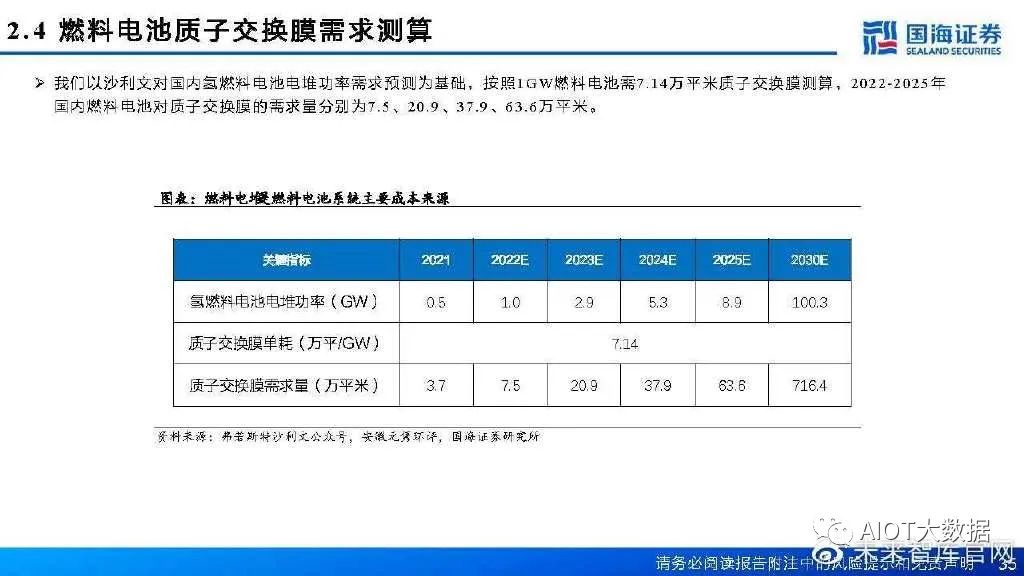

我们以高工氢电对国内电解水制氢新增装机量预测为基础,考虑2021-2025年PEM在电解水制氢中占比按照10%、15%、20%、 25%、30%的比例递增,最终测算出2022-2025年国内PEM制氢对质子交换膜的需求量分别为0.5、1.0、1.7和2.9万平米。

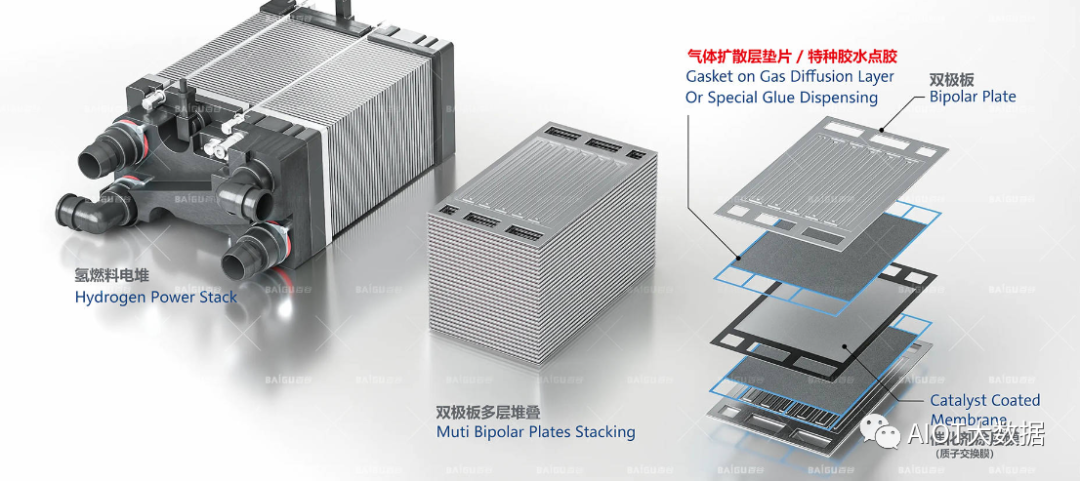

燃料电池是氢能主要应用形式

燃料电池是氢能利用的一种主要形式,氢燃料电池可作为氢能的能量转化器,具有充氢速度快、排放无污染等特点,一直受 到各国研究者的青睐。作为汽车动力时,氢燃料电池不受卡诺循环热效率的限制,能量转化效率高,长久发展下或将成为未来汽车工业持续发展的 方向之一。氢燃料电池汽车的主要结构包括燃料电池堆、电动机、氢罐以及动力控制单元等。

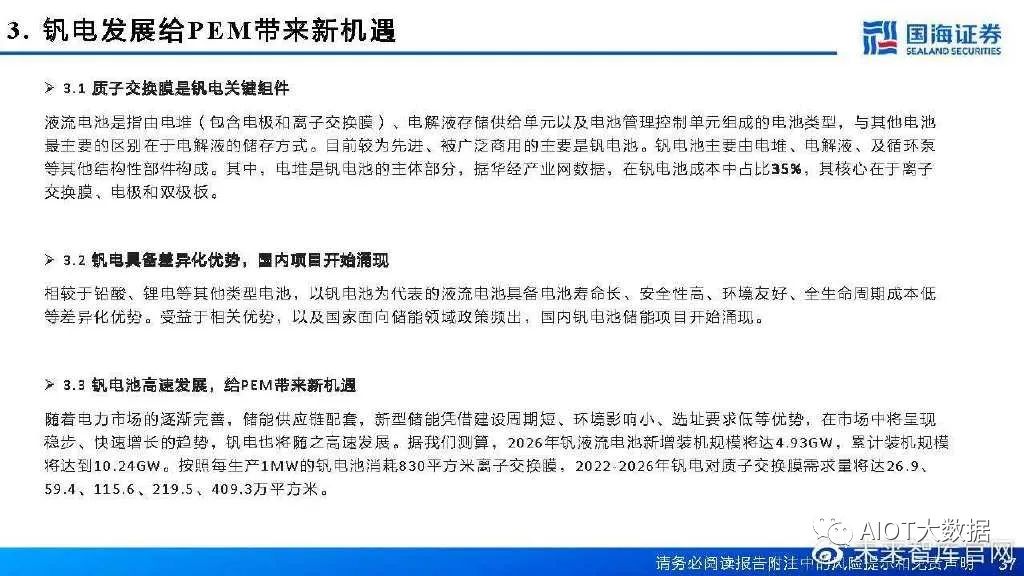

钒电发展给PEM带来新机遇

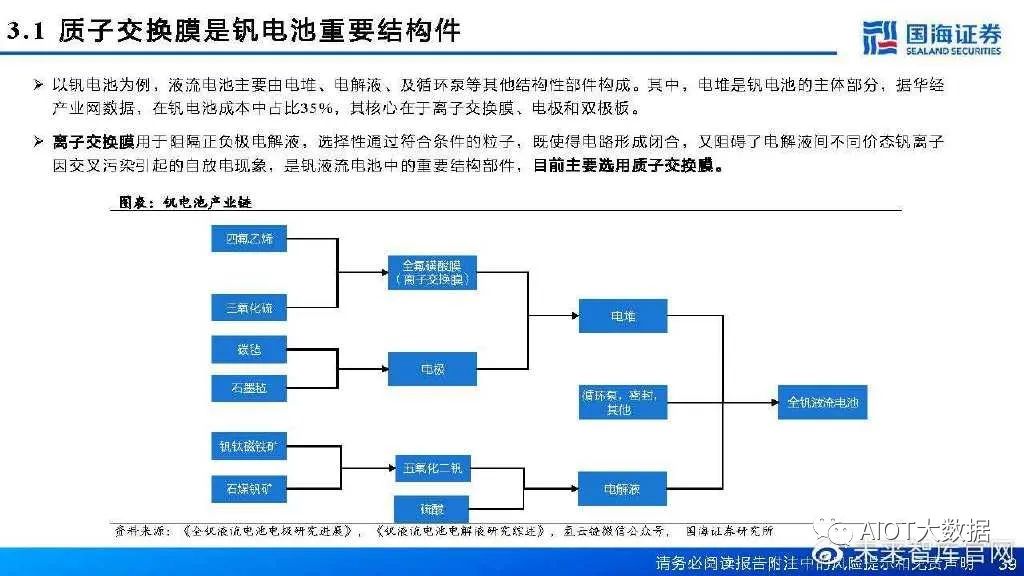

钒电池是较为先进、被广泛商用的液流电池

液流电池是指由电堆(包含电极和离子交换膜)、电解液存储供给单元以及电池管理控制单元组成的电池类型,与其他电池 最主要的区别在于电解液的储存方式。目前较为先进、被广泛商用的主要是钒电池。钒电池电能以化学能的方式存储在不同价态钒离子的硫酸电解液中,通过外接泵把电解液压入电池堆体内,使其在不同的储 液罐和半电池的闭合回路中循环流动,采用质子交换膜作为电池组的隔膜。电解质溶液平行流过电极表面并发生电化学反应, 通过双电极板收集和传导电流,从而使得储存在溶液中的化学能转换成电能。

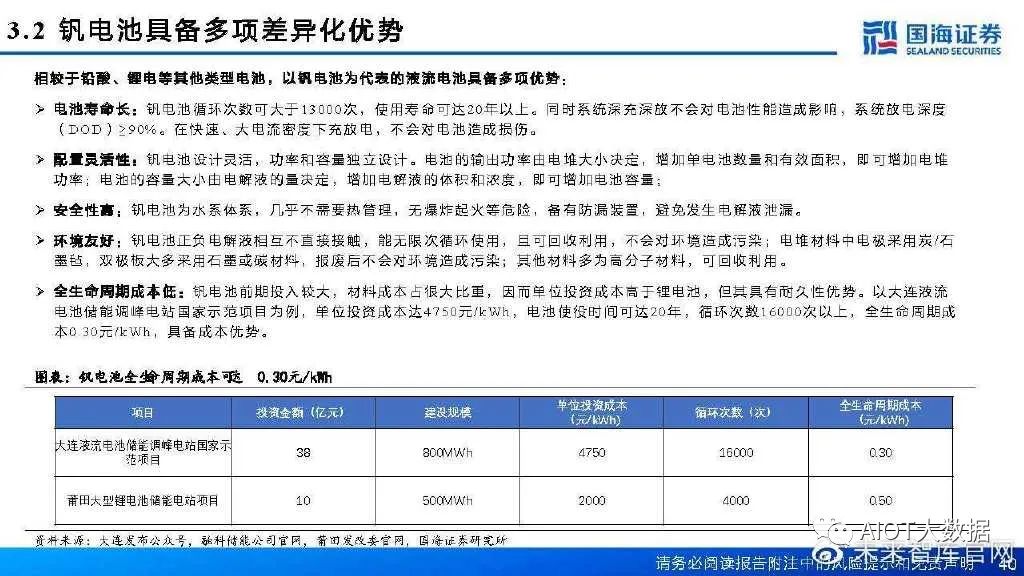

钒电池具备多项差异化优势

相较于铅酸、锂电等其他类型电池,以钒电池为代表的液流电池具备多项优势: 电池寿命长:钒电池循环次数可大于13000次,使用寿命可达20年以上。同时系统深充深放不会对电池性能造成影响,系统放电深度 (DOD)≥90%。在快速、大电流密度下充放电,不会对电池造成损伤。配置灵活性:钒电池设计灵活,功率和容量独立设计。电池的输出功率由电堆大小决定,增加单电池数量和有效面积,即可增加电堆 功率;电池的容量大小由电解液的量决定,增加电解液的体积和浓度,即可增加电池容量;安全性高:钒电池为水系体系,几乎不需要热管理,无爆炸起火等危险,备有防漏装置,避免发生电解液泄漏。环境友好:钒电池正负电解液相互不直接接触,能无限次循环使用,且可回收利用,不会对环境造成污染;电堆材料中电极采用炭 /石 墨毡,双极板大多采用石墨或碳材料,报废后不会对环境造成污染;其他材料多为高分子材料,可回收利用。全生命周期成本低:钒电池前期投入较大,材料成本占很大比重,因而单位投资成本高于锂电池,但其具有耐久性优势。以大连液流 电池储能调峰电站国家示范项目为例,单位投资成本达4750元/kWh,电池使役时间可达20年,循环次数16000次以上,全生命周期成 本0.30元/kWh,具备成本优势。

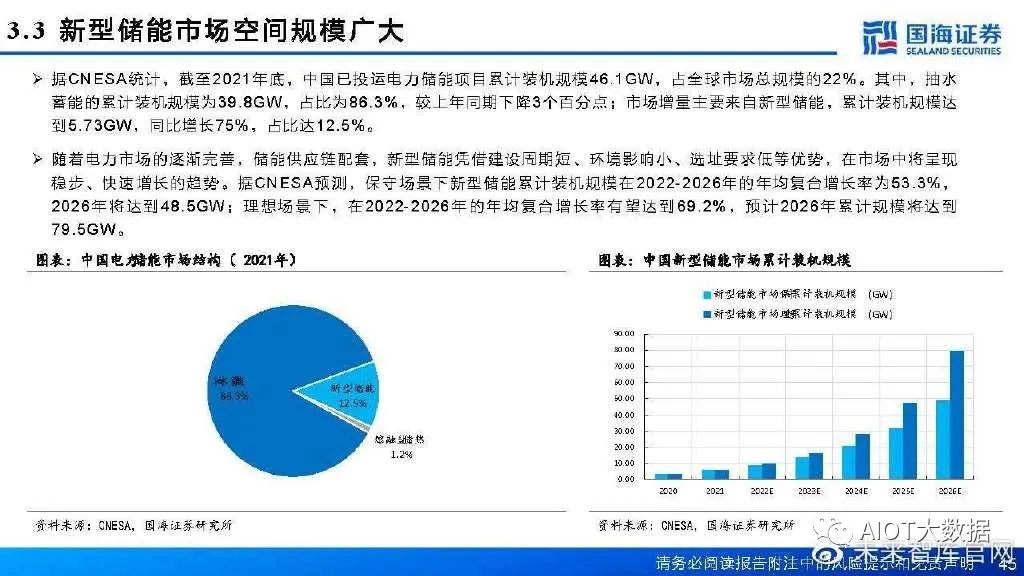

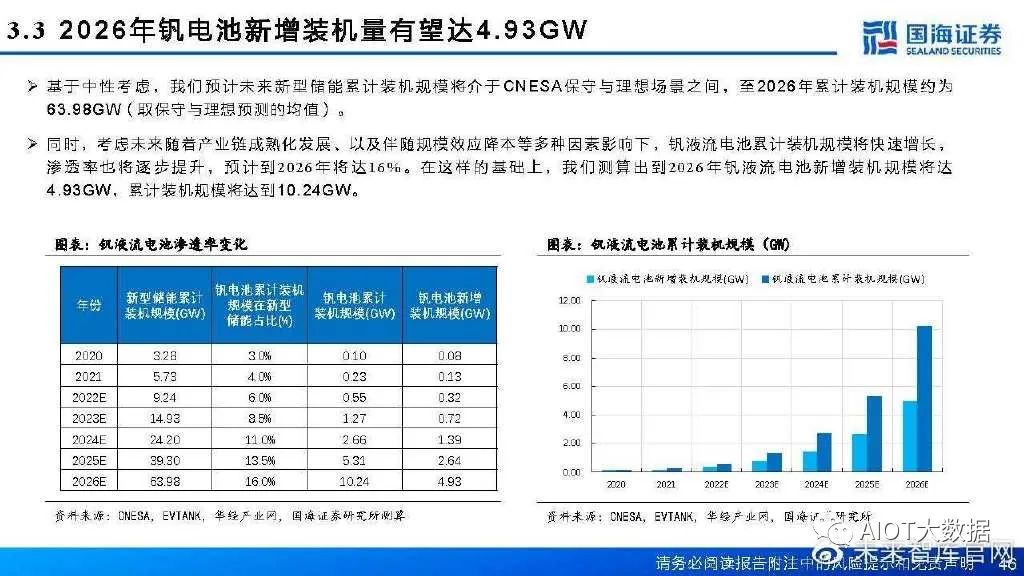

新型储能市场空间规模广大

据CNESA统计,截至2021年底,中国已投运电力储能项目累计装机规模46.1GW,占全球市场总规模的22%。其中,抽水 蓄能的累计装机规模为39.8GW,占比为86.3%,较上年同期下降3个百分点;市场增量主要来自新型储能,累计装机规模达 到5.73GW,同比增长75%,占比达12.5%。随着电力市场的逐渐完善,储能供应链配套,新型储能凭借建设周期短、环境影响小、选址要求低等优势,在市场中将呈现 稳步、快速增长的趋势。据CNESA预测,保守场景下新型储能累计装机规模在2022-2026年的年均复合增长率为53.3%, 2026年将达到48.5GW ;理想场景下 ,在2022-2026年的年均复合增长率有望达到 69.2%,预计2026年累计规模将达到 79.5GW。

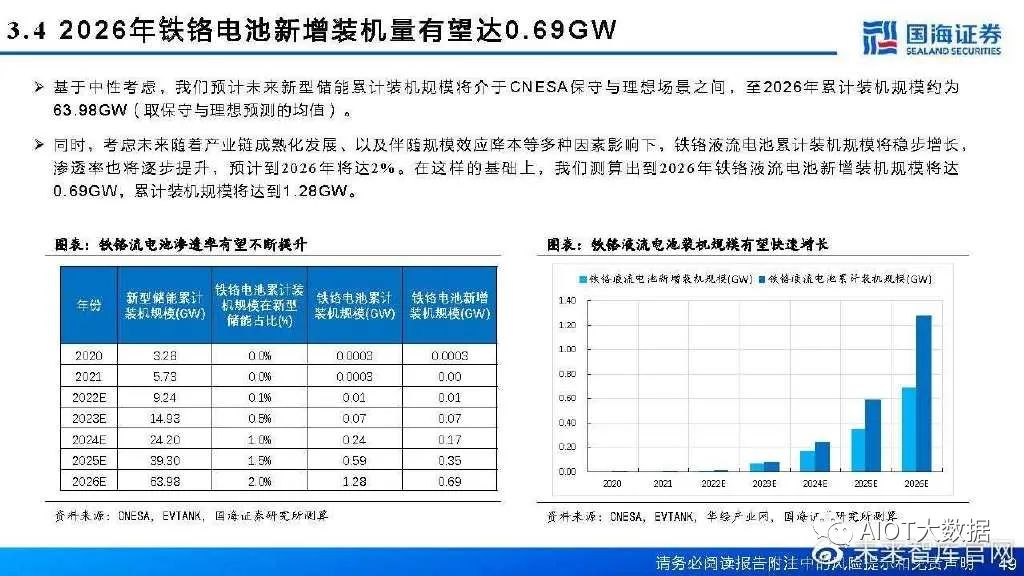

铁铬电池也有望获得更多应用

除钒电池外,铁铬液流电池具备成本低廉、耐寒性好、稳定性好等多项优异性能,也有望在储能发展中获得更多应用。成本低廉:电解质溶液原材料资源丰富且成本低,不会出现短期内资源制约发展的情况。铁铬液流电池的电解质溶液原材料铁、 铬资源丰富,易获取,成本低。耐寒性好:铁铬液流电池在没有保温的措施下,管道内温度适应范围可以从-20℃至7 0℃,适应地域广泛,更符合我国电力发 展实际。国家电投“容和一号”大容量电池堆在张家口地区经受-40℃的极寒考验,为冬奥地区持续稳定存储,提供清洁电能超 过5万千瓦时。稳定性好:铁铬液流电池系统采用模块化设计,以250kW一个模块为例,一个模块是由8个电池堆放置在一个标准集装箱内, 共用同一个管理器,因此电池堆之间一致性好,同时减少了电池的冗余配置,系统控制简单,性能稳定可靠。

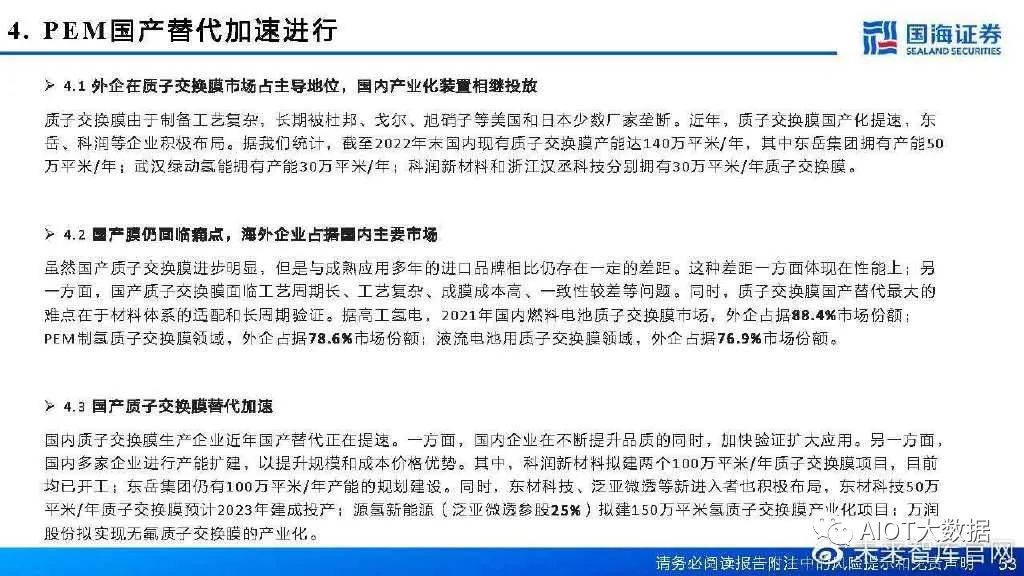

PEM国产替代加速进行

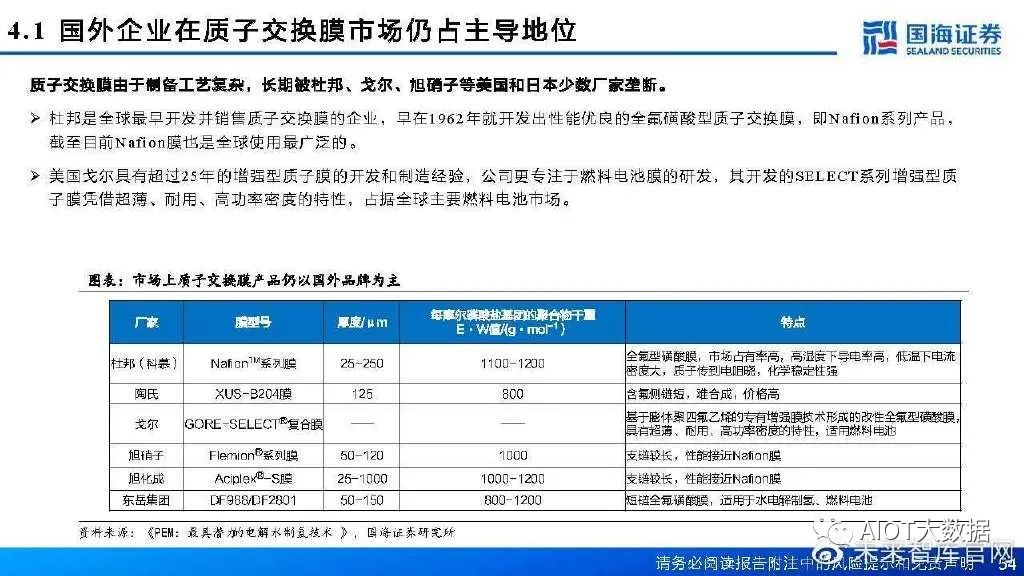

国外企业在质子交换膜市场仍占主导地位

质子交换膜由于制备工艺复杂,长期被杜邦、戈尔、旭硝子等美国和日本少数厂家垄断。杜邦是全球最早开发并销售质子交换膜的企业,早在1962年就开发出性能优良的全氟磺酸型质子交换膜,即Nafion系列产品, 截至目前Nafion膜也是全球使用最广泛的。美国戈尔具有超过25年的增强型质子膜的开发和制造经验,公司更专注于燃料电池膜的研发,其开发的SELECT系列增强型质 子膜凭借超薄、耐用、高功率密度的特性,占据全球主要燃料电池市场。

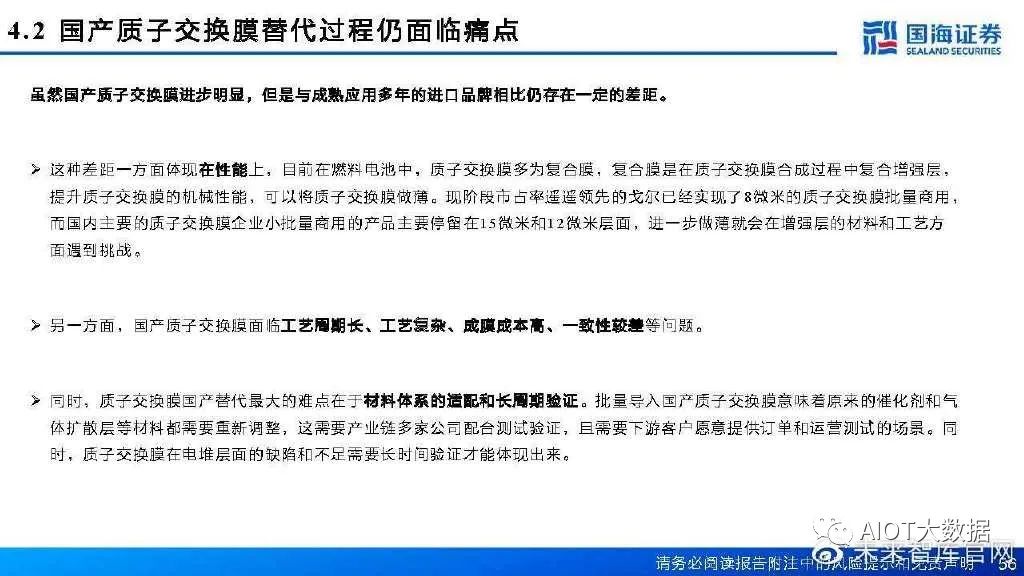

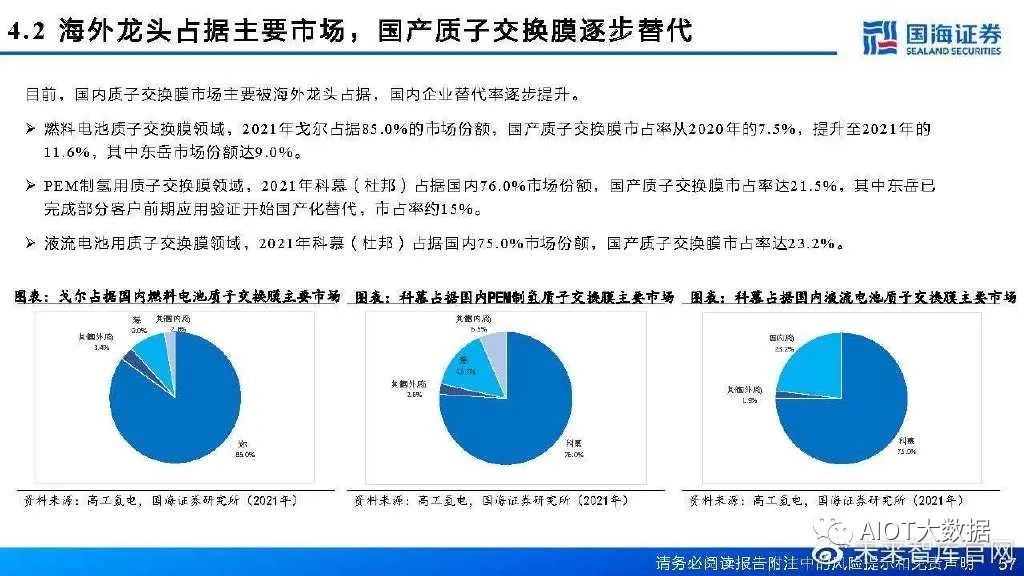

海外龙头占据主要市场,国产质子交换膜逐步替代

目前,国内质子交换膜市场主要被海外龙头占据,国内企业替代率逐步提升。燃料电池质子交换膜领域,2021年戈尔占据85.0%的市场份额,国产质子交换膜市占率从2020年的7.5%,提升至2021年的 11.6%,其中东岳市场份额达9.0%。PEM制氢用质子交换膜领域,2021年科慕(杜邦)占据国内76.0%市场份额,国产质子交换膜市占率达21.5%,其中东岳已 完成部分客户前期应用验证开始国产化替代,市占率约15%。液流电池用质子交换膜领域,2021年科慕(杜邦)占据国内75.0%市场份额,国产质子交换膜市占率达23.2%。

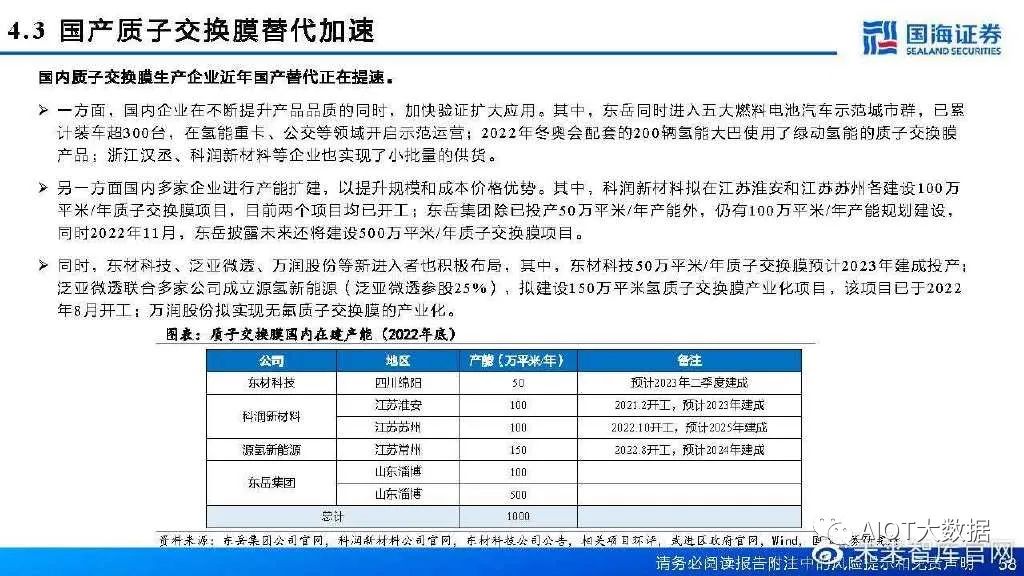

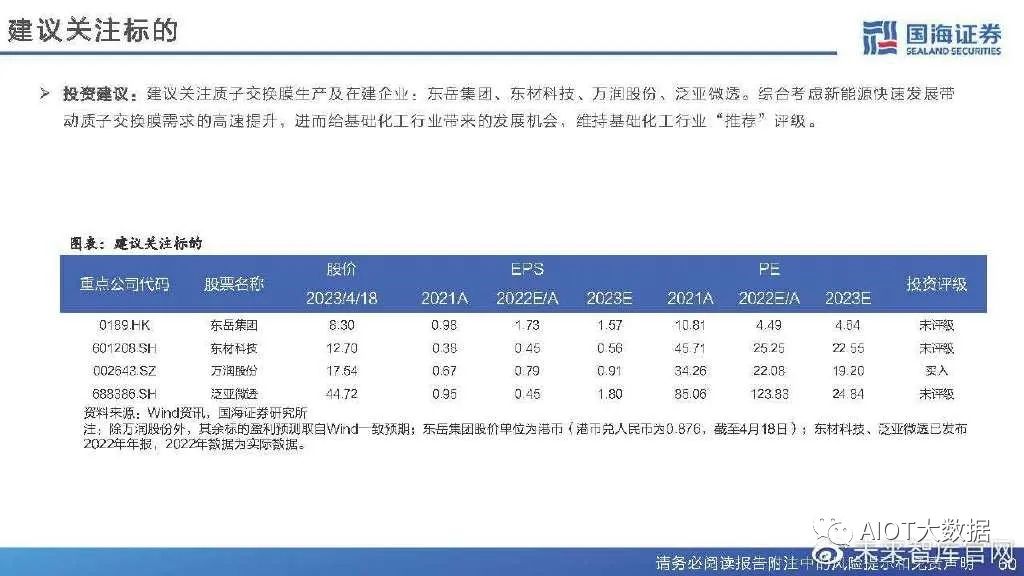

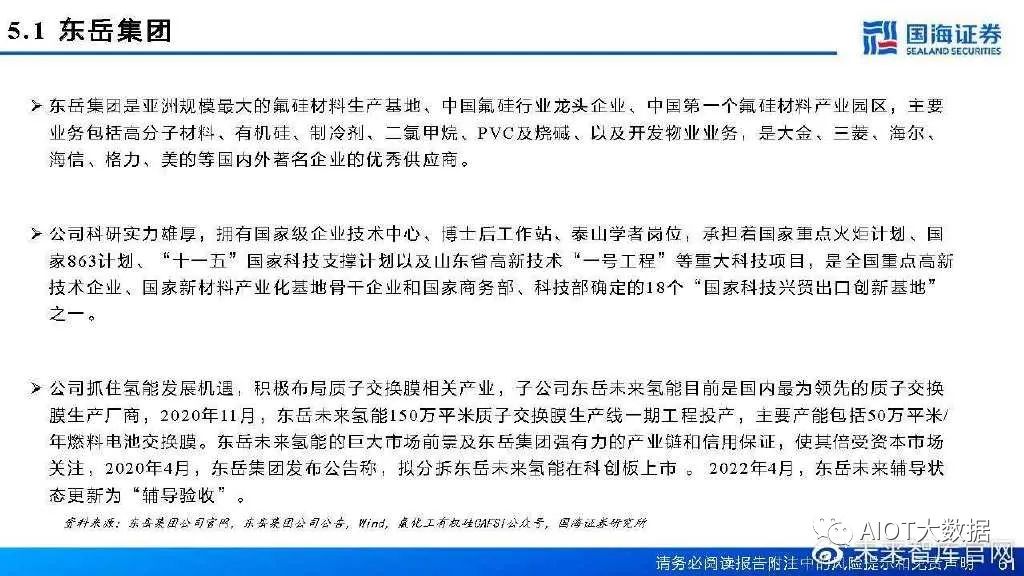

国产质子交换膜替代加速

国内质子交换膜生产企业近年国产替代正在提速。一方面,国内企业在不断提升产品品质的同时,加快验证扩大应用。其中,东岳同时进入五大燃料电池汽车示范城市群,已累 计装车超300台,在氢能重卡、公交等领域开启示范运营;2022年冬奥会配套的200辆氢能大巴使用了绿动氢能的质子交换膜 产品;浙江汉丞、科润新材料等企业也实现了小批量的供货。另一方面国内多家企业进行产能扩建,以提升规模和成本价格优势。其中,科润新材料拟在江苏淮安和江苏苏州各建设100万 平米/年质子交换膜项目,目前两个项目均已开工;东岳集团除已投产50万平米/年产能外,仍有100万平米/年产能规划建设, 同时2022年11月,东岳披露未来还将建设500万平米/年质子交换膜项目。同时,东材科技、泛亚微透、万润股份等新进入者也积极布局,其中,东材科技50万平米/年质子交换膜预计2023年建成投产;泛亚微透联合多家公司成立源氢新能源(泛亚微透参股25%),拟建设150万平米氢质子交换膜产业化项目,该项目已于2022 年8月开工;万润股份拟实现无氟质子交换膜的产业化。

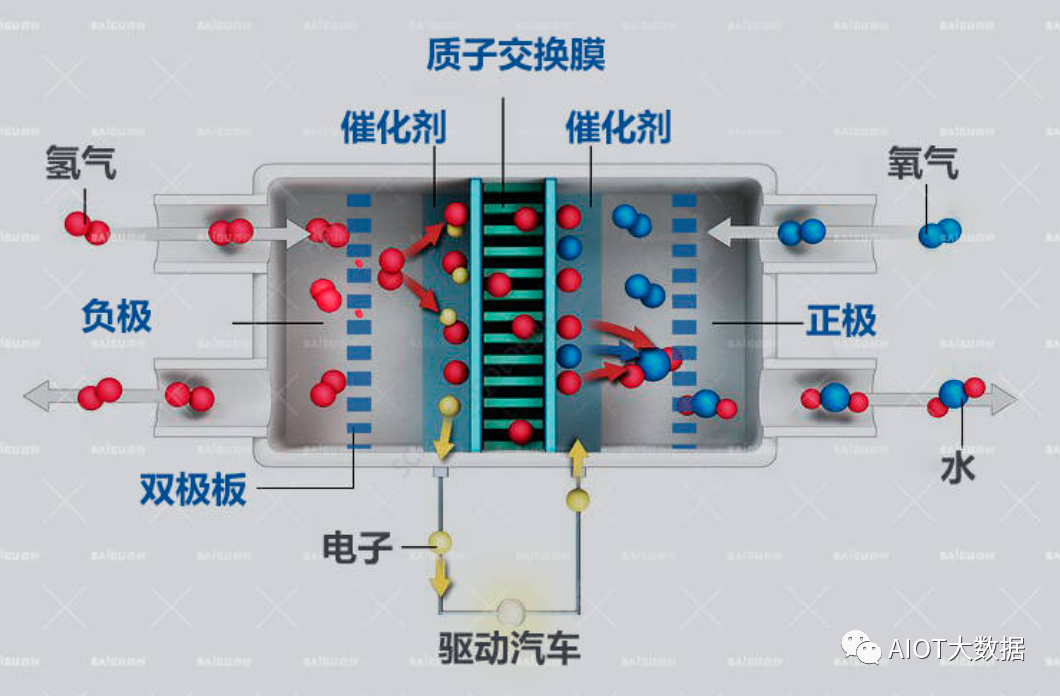

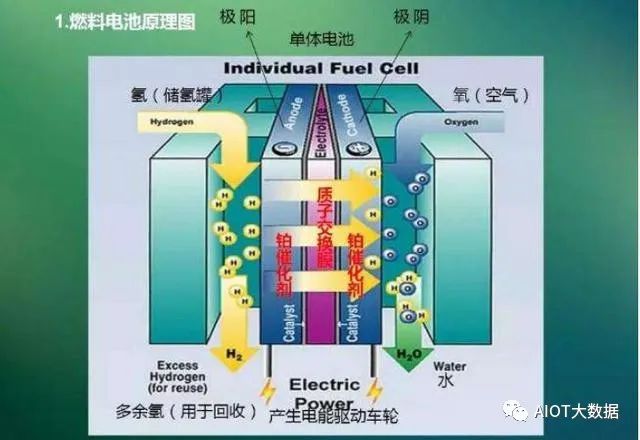

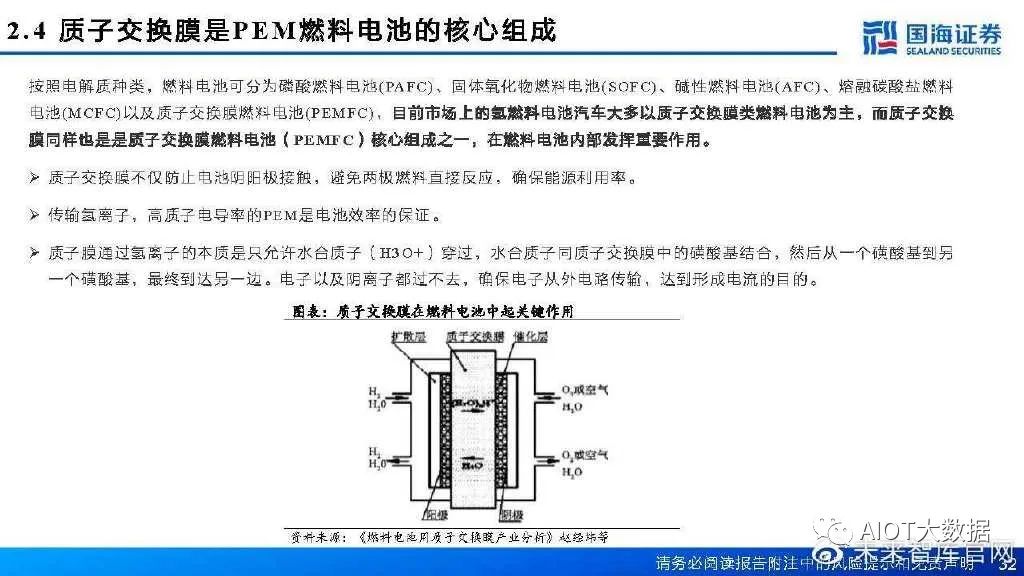

氢燃料电池的基本工作原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。氢气通过燃料电池的正极当中的催化剂(铂)分解成电子和氢离子(质子)。其中质子通过质子交换膜到达负极和氧气反应变成水和热量。对应的电子则从正极通过外电路流向负极产生电能。

氢燃料电池是以氢气为燃料,通过电化学反应将燃料中的化学能直接转变为电能的发电装置,具有能量转换效率高、零排放、无噪声等优点,相应技术进步可推动氢气制备、储藏、运输等技术体系的发展升级。

氢燃料电池的能量转化效率高,在 40%-60%范围内,热电联供应用情景下可达 80%;反应产物仅为水,从根本上消除了温室气体的排放。燃料电池技术的不断成熟带动了以燃料电池为核心的氢燃料电池汽车、叉车、船舶、轨道交通,热电联供、分布式发电、移 动电源、辅助电源的应用。

全球能源行业正经历着以低碳化、无碳化、低污染为方向的第三次能源变革,氢能作为一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,可通过一次能源、二次能源及工业领域等多种途径获取,氢能将成为第三次能源变革的重要媒介。国家大力发展新能源汽车,不断出台政策推动新能源汽车发展。甚至,2020年10月9日,国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》,明确指出要加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。政府大力推动氢燃料电池发展,部分车企也持续进行研发、生产、应用氢燃料电池汽车,氢燃料电池成为下一个风口。

丨“政策扶持”+“技术进步”双管齐下,大力推动氢燃料电池发展

一、政策力推氢燃料电池成为新能源电池主力军

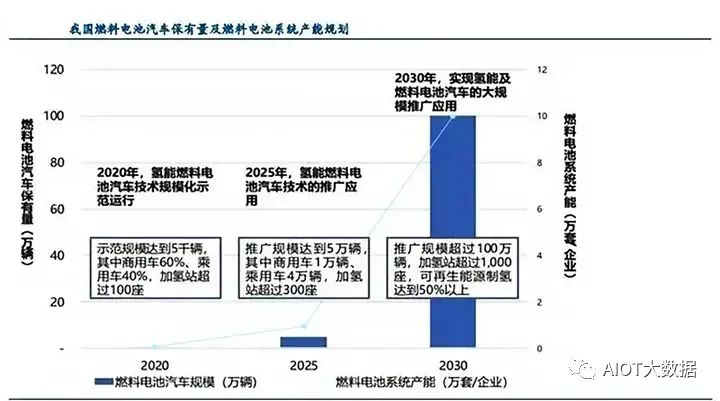

2019 年氢能源首次写入《政府工作报告》,将氢能纳入中国能源体系之中,我国真正开启氢能大发展元年,按照白皮书路线规划,预计到 2050 年氢能在中国能源体 系中的占比约为 10%,氢气需求量接近 6000 万吨,年经济产值超过 10 万亿元,全国加氢站达到 10000 座以上,燃料电池汽车年产量达到 520 万辆。

我国燃料电池汽车保有量及燃料电池系统产能规划

政策强力支持氢燃料电池汽车发展,可以预见,氢燃料电池汽车将迎来一个高速增长期。

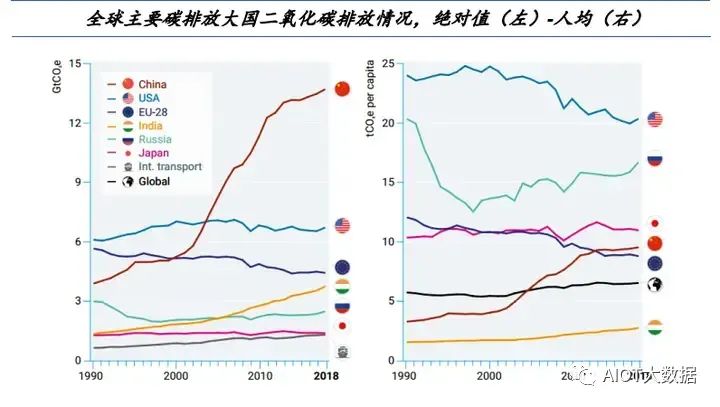

为什么政府急于扶持发展氢能源燃料电池汽车?根据联合国数据表明,我国减排任务艰巨,年排放量位居世界第一。2018 年中国碳排放达到 137 亿吨,同比增长 1.6%。尽管我国碳排放的增速已经放缓,但从总量看, 占全球总排放量的 1/4 以上,仍是全球排名第一的碳排放国。作为世界工厂,在产业链日趋完善、国产制造加工能力与日俱增的同时,我国的碳排放量也快速攀升。作为 负责任的大国,走低碳节能发展之路既是我国的责任所系,亦是使命所向。

全球主要碳排放大国二氧化碳排放情况

氢燃料电池汽车的发展之所以获得政府的不断重视,与其能源特性有关,一方面,从能源发展视角看,从化石能源向清洁能源转变过程中,氢气+电的组合可能是最好的最终形式;另一方面,随着我国2060年实现碳中和目标的提出,氢气作为再生能源的储能载体,可以将难以并入电网的大量风电、光电以及国内大量工业副产氢充分利用起来,承担调峰作用,是满足碳中和目标的关键举措之一。

据了解,目前我国每年约有500万吨的副产氢气,可满足约200万辆乘用车或50万辆商用车的使用需求。“在2025年之前,氢能产业的发展主要依赖于副产氢,这些氢不管它是从哪儿来的,它已经产生了,我们可以去充分地利用,不会增加额外的污染。但是未来,氢能产业的发展,绝不是走化石能源制氢,一定是可再生能源,清洁的制氢,这必将是未来的方向。

二、技术的进步,给氢燃料电池的发展带来强有力的支撑

目前国内有几所高校进行氢能汽车的自主研发和校企合作,尤以清华大学和武汉理工大学最为突出,如清华大学在863项目中研制出“氢能系列”PEMFC公交车,武汉理工大学研制出了“楚天系列”FCEV。

上海汽车的荣威850插电式氢燃料电池轿车搭载了两个700bar氢气瓶,放在后排,其H2储量可达到4.34kg,最大续航里程为400km,可实现纯电动模式和氢能源模式,其中纯电动模式仅为应急,最多只能行驶30km,当两者共同工作时可以续航400km。

此外,国内还有一些公司对氢能汽车进行了研究,但都处于研发及示范考核阶段,想要尽快大规模市场化还需要进一步的技术研究。

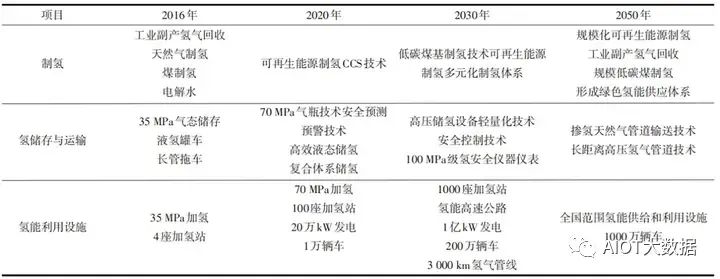

我国氢能产业基础设施技术发展路线

氢燃料电池商业化进程正在加速。前不久,中国科学院院士欧阳明高表示,近两年中国燃料电池技术研发取得了巨大进步,和五年前相比各种性能指标都出现了大幅的提高,氢燃料电池技术在中国的产业链已经建立起来,国家的示范推广项目一旦开始,明年将会腾飞。

报告节选:

审核编辑 :李倩

-

燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 1093

-

EtherCAT协议与ModbusRTU协议在能源行业中的应用2023-12-22 1245

-

质子交换膜拉伸测试:标准和操作步骤分享!2023-12-04 1204

-

质子交换膜燃料电池对PEMFC工作性能的影响2023-11-14 470

-

燃料电池质子交换膜作用2019-06-04 12907

-

新能源汽车电池瓶颈突破?质子交换膜燃料电池技术逐渐成熟!2018-10-30 1604

-

质子交换膜材料-磺化聚醚砜的合成与表征2011-03-11 2380

-

汽车用质子交换膜燃料电池性能实验研究2011-02-24 542

-

质子交换膜燃料电池系统原理分析2010-03-20 4660

-

质子交换膜燃料电池动态特性仿真2010-03-03 777

-

氢能与质子交换膜燃料电池2009-10-23 2272

-

质子交换膜燃料电池监控仪的研制2009-08-15 692

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !