离子在非晶态材料内的投影射程

描述

通道效应

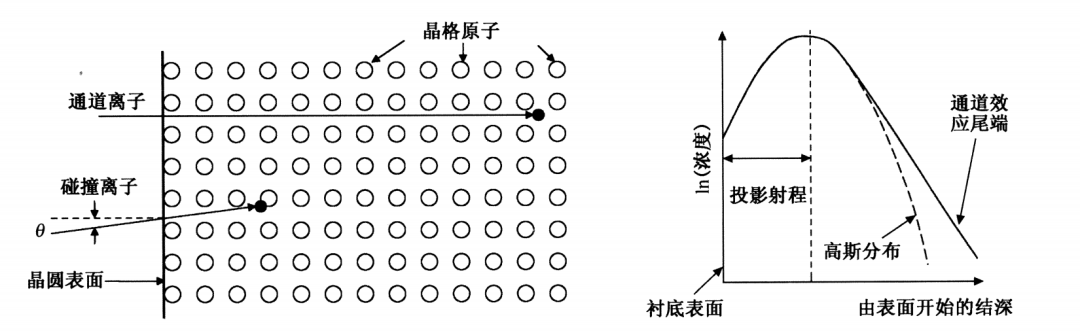

离子在非晶态材料内的投影射程通常遵循高斯分布,即所谓的常态分布。单晶硅中的晶格原子整齐排列,而且在特定的角度具有很多通道。如果一个离子以正确的注入角度进入通道,它只要具有很少的能量就可以行进很长的距离(见下图)。这个效应称为通道效应。

通道效应将使离子穿透到单晶硅衬底深处,并在常态掺杂物分布曲线上出现“尾状”。如下图所示,这部分并不是想要的掺杂物分布轮廓,因为它将影响元器件的性能。有几种方法可以减小通道效应。

一个问题:通道效应可以使一个非常低能量的离子穿透到单晶硅的深处。为什么不可以应用这个效应使用不太高的离子能量形成很深的掺杂结?

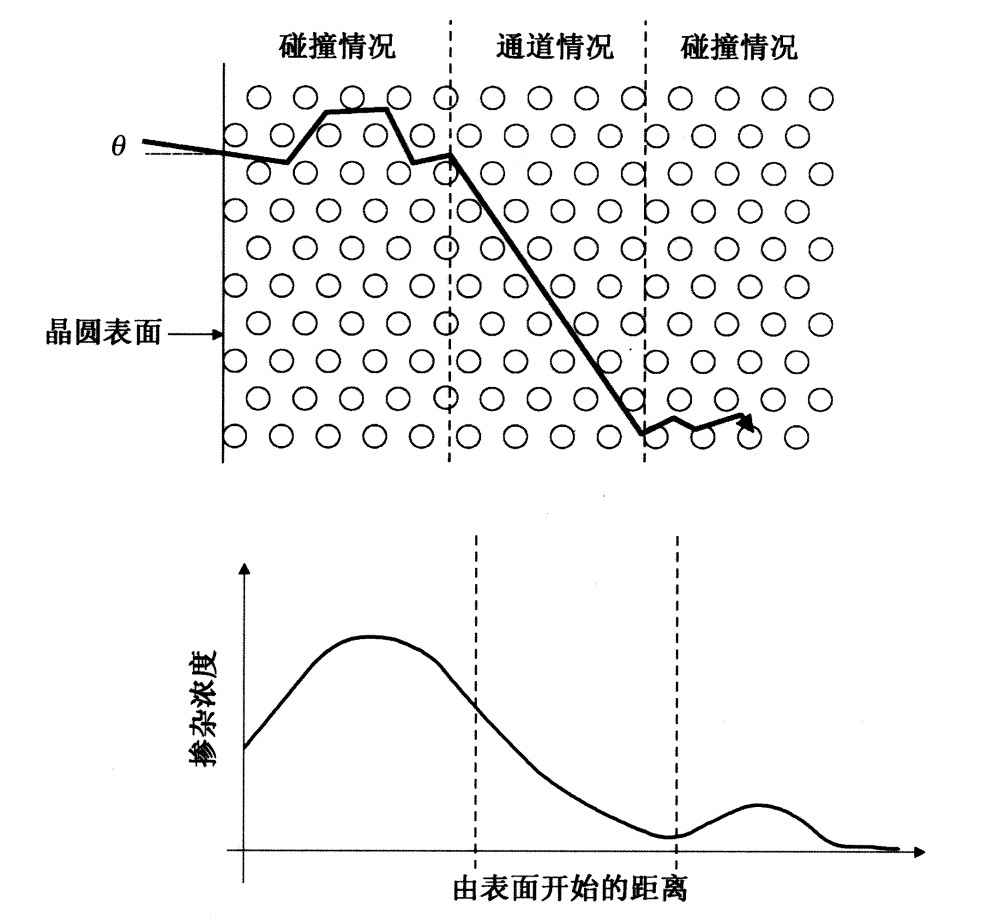

答:如果所有的离子束都能垂'直注入进入衬底,通道效应也许能够真正以非常低的能量应用于形成深结。然而离子却因为相同电荷的库仑力而相互排斥,所以离子束无法完美平行地停留在同一位置。这表示很多的离子会以一个很小的倾斜角与晶圆表面碰撞,进入衬底后立刻与晶格原子开始产生原子核碰撞。这将会导致一些离子沿着通道深入衬底,而其他很多离子则被阻滞后形成高斯分布。

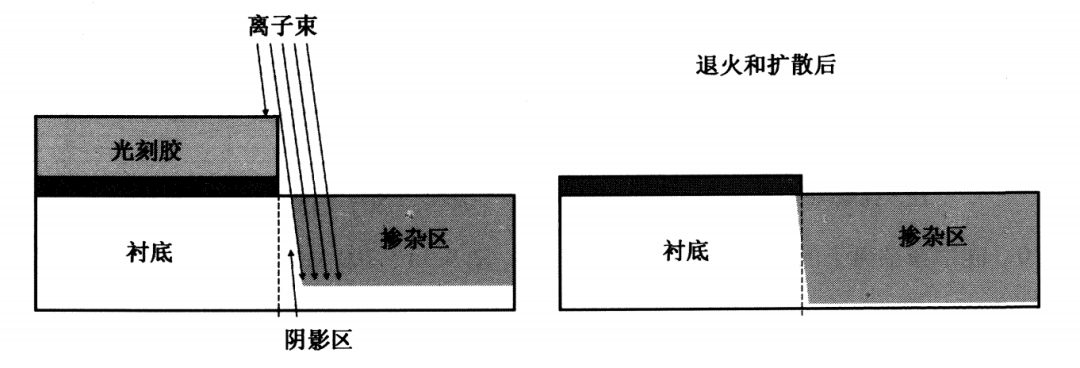

将通道效应最小化的方法之一是在倾斜的晶圆上进行离子注入过程,通常倾斜的角度为7度。通过将晶圆倾斜,离子将倾斜地与晶圆碰撞而不进入通道(见下图)。入射的离子会立刻以原子核碰撞的方式有效减少通道效应。大部分离子注入过程都使用这种技术减少通道效应,大部分离子注入机的晶圆夹具都能调整晶圆的倾斜角度。

晶圆倾斜可能会因光刻胶而产生阴影效应(见下图),这可以通过注入时的晶圆转动与注入后退火过程的小量掺杂物扩散解决。

如果顷斜的角度太小,那么硅中的掺杂物浓度可能会因为通道效应形成双峰分布(见下图)。

另一种广泛用于减小通道效应的方法是穿过一层屏蔽二氧化硅薄膜进行注入。加热生长的二氧化硅是一种非晶材料。注入的离子进入单晶硅之前,将穿过屏蔽层与其中的硅氧原子产生碰撞及散射,由于碰撞产生的散射使离子挤入硅晶体的角度分布在比较广的范围,这样就减少了通道的机会。屏蔽氧化层也可以防止硅衬底与光刻胶接触引起污染。某些情况下,屏蔽氧化层和晶圆倾斜的方法都用于减小离子注入过程中的通道效应。

屏蔽层是将其中的一些原子从高能量的离子获得足够的能量注入硅中,称为回弹效应。对于二氧化硅屏蔽层,回弹的氧原子可以注入到硅衬底,在靠近硅和二氧化硅界面附近的硅衬底内形成高氧浓度区,从而将引入深捕获能级而降低了载流子的迁移率。因此在某些注入过程中,无法釆用屏蔽氧化层。某些情况下需要利用注入后氧化作用和牺牲氧化层,剥除高含氧的硅薄层。在氧化过程中,注入所引起的晶体损伤可以退火消除,二氧化硅层会生长进入硅衬底消耗高氧区。氧化物剥除可以移去表面的缺陷和高氧浓度层。然而对于浅结(USJ)离子注入工艺,这项技术是不可行的,因为氧化作用会引起过多的掺杂物扩散并从衬底上消耗掉硅浅结。

审核编辑:刘清

- 相关推荐

- 热点推荐

- 晶圆

-

铒离子注入碳化硅后的射程分布和射程离散2010-04-22 2362

-

锂离子电池的基本组成及关键材料2013-07-03 4222

-

离子注入技术有什么特点?2019-10-30 2569

-

工业投影设计2022-11-14 404

-

非晶态结构2009-08-06 3008

-

表面等离子体激元增强非晶态硅氮化合物的发光效率详解2017-10-27 1048

-

纳米技术在高分子材料改性中的应用2018-02-11 1902

-

宁波国际非晶态材料的制备方法2020-04-19 2792

-

非晶态半导体阈值开关的机理2021-03-24 2990

-

3D机器视觉和动态投影影射2021-12-24 1687

-

钠离子电池中的非活性材料包括哪些2022-10-10 2577

-

非晶态纳米棒用于高电流密度下电催化中性水分解2022-12-30 2506

-

离子注入工艺的损伤与热退火2023-05-19 5808

-

非晶纳米晶磁芯是什么材料2024-10-09 2869

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !