什么是储能BMS?与汽车BMS设计有哪些区别?

电子说

描述

什么是储能BMS

现代能源问题越来越凸显,新能源的应用和推广被视为解决能源问题的重要出路。目前,储能技术是新能源应用领域的一个热门话题,因为它可以将金属电池、超级电容器和液流电池等技术与新能源一起应用。作为储能技术中最重要的组件,电池在储能系统中的角色至关重要,尤其是应用在电力系统可以更有效地利用电力能量。储能BMS是电池储能系统设计的重要组成部分。

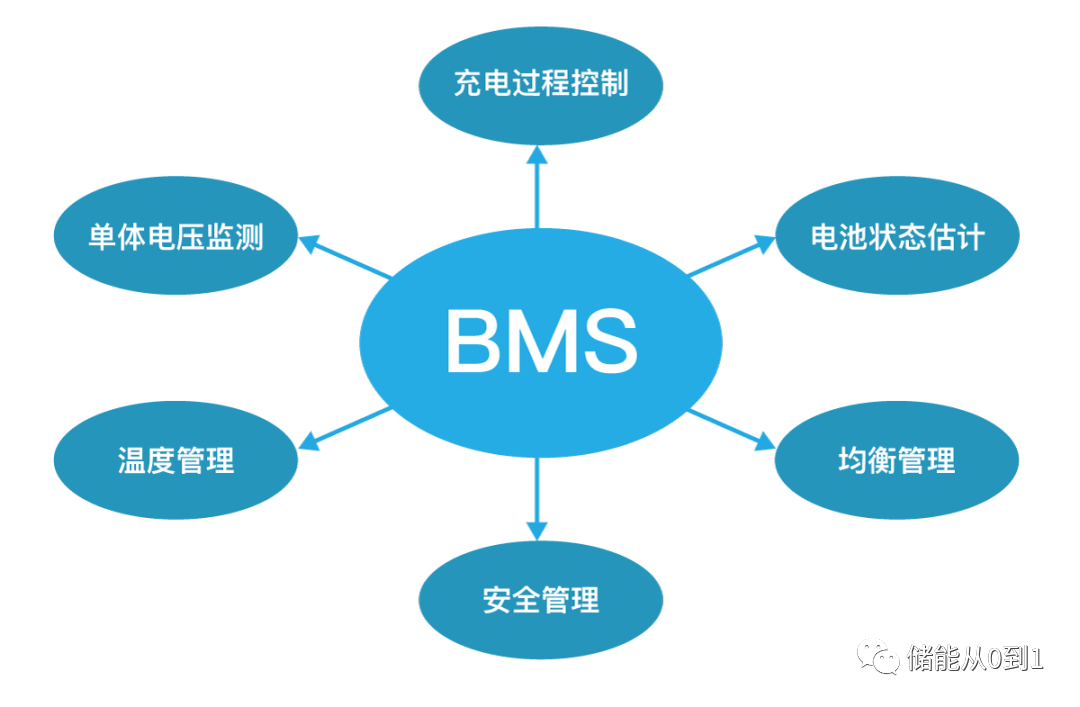

BMS是Battery Management System的简称,储能BMS是指用于管理电池储能系统的子系统,包括电池充电、放电、温度、电压等参数监测、SOC(State of Charge)、SOH(State of Health)估算以及保护措施等。储能BMS的主要目的是:首先监测电池状态,以便及时发现异常情况并采取相应措施;其次是对充放电过程进行控制,确保电池在安全范围内进行充放电,并尽可能地减少损伤和老化;同时,还需要进行电池均衡,即通过调整电池组中每个单体之间的电荷差异来维持电池性能的一致性;此外,储能BMS还需要具备通信功能,以便与其他系统进行数据交互和远程控制等操作。

储能BMS的主要功能

1 监测和控制电池的状态:储能BMS可以监测电池的电压、电流、温度、SOC和SOH等参数,以及其他有关电池的信息。在这个过程中,它使用传感器等工具来收集电池数据。

2 SOC(State of Charge)均衡:电池组使用期间,经常会出现电池SOC不平衡的情况,使得电池组的性能下降甚至导致电池故障。储能BMS可以通过电池均衡技术来解决这个问题,即通过控制电池之间的放电和充电,使所有电池单体的SOC保持一致。均衡时取决于电池的能量是耗散了还是在电池间转移了,又可以分为被动均衡和主动均衡两种模式。

3 防止电池过度充电或过度放电:电池过度充电或过度放电是电池组件容易出现的问题,过多和过少的充放电都会使电池组元件受到损害。对电池进行过度放电和过度充电可能会导致电池组件容量减少,甚至使其无法使用。因此,储能BMS使用在电池充电时会对电池电压进行控制,保证电池的实时状态,同时在电池达到最大容量后停止充电。

4 确保系统远程监测和报警:储能BMS可以通过无线网络等手段进行数据传输,将实时数据传送到监测端,同时可以根据系统的设定,定期发送故障检测和警报信息。储能BMS还支持灵活的报告和分析工具,可以生成电池及系统的历史数据和事件记录,以支持数据监视和故障诊断。

5 提供多种保护功能:储能BMS可以提供多种保护功能,以防止电池短路、过流等问题的发生,并保证电池组件之间的安全通信。同时,它也可以检测并处理单元故障、单点失效等事故。

6 控制电池的温度:电池的温度是影响电池性能和寿命的重要因素之一。储能BMS可以监测电池温度,并采取有效的措施来控制电池温度,防止温度过高或过低对电池造成损害。

总之,储能BMS可以对电池储能系统进行全面的监控和控制,确保它们的安全性、稳定性和性能,从而实现储能系统的最佳效果。此外,储能BMS还可以提高储能系统的使用寿命和可靠性,降低维护成本和操作风险,并提供更灵活、可靠的储能解决方案。因此,储能BMS在电池储能系统中发挥着至关重要的作用。

储能BMS与汽车BMS设计上有什么不同

相对于车用BMS,储能BMS对适应环境要求并不太高。在工业环境下,BMS主要是为了保证储能系统的故障诊断、保护、控制和管理等功能,并不需要像汽车BMS那样对温度、冲击、振动和防水等环境因素作出过高的适应要求。

车用BMS作为一种功能强大的电池管理系统,主要用于确保电池系统的功率、能量和安全。由于汽车应用场景的复杂性,它需要更高的环境适应性。因此,车用BMS必须面对广泛的环境条件,例如极端的温度条件、强烈的震动和冲击、高防水等级等。同时,车用BMS也要保证汽车能源系统的高效率、可持续性和可靠性。

与车用BMS之相比,储能BMS需要管理更多电芯,数量可达上万甚至上百万,需要对更复杂、庞大的储能系统实现更精细、有效的控制管理。首先,储能系统的充放电深度更深,能带给电池单体更大的变化,这就需要储能BMS有更为精准和及时的监测和控制,以保证电池单体的安全性和稳定性。此外,储能系统的寿命更长,需要实现更优化的电池均衡管理,使得整个储能系统能够具有更高的工作效率和良好的运行状态。同时,储能BMS还需要面临更加复杂的能量管理体系,包括电池的有效功率、能量的输出控制、并网能力的管理等。

综上所述,不同应用场景下的BMS对电池的管理和保护的要求存在差异,这意味着BMS的设计和实现也存在差异。虽然相对于车用BMS,储能BMS对环境适应要求不高,但在储能系统中,BMS的功能更为复杂和庞大,需要实现更为精细、有效的控制管理,以保证储能系统的正常运行和长期稳定性。

-

储能bms和动力bms哪个好2024-07-05 1915

-

储能bms和ems有什么区别2024-05-17 12160

-

储能bms和动力bms哪个好?2024-04-23 1648

-

请问储能电池BMS和动力电池BMS有什么不同?2024-02-01 1618

-

分析丨聚焦汽车高压BMS和储能BMS,热门方案都在这里2023-11-02 2112

-

储能BMS有哪些类型?与新能源汽车BMS存在哪些差异?2023-10-22 2789

-

储能bms是什么意思2023-10-16 8885

-

储能bms和ems区别在哪2023-08-24 11970

-

储能系统的BMS及电源系统设计2023-08-07 1022

-

矽力杰储能BMS方案2023-07-31 2683

-

储能BMS和动力BMS区别及储能新国标颁布2023-06-26 9277

-

储能的BMS与电动汽车的BMS的区别有哪些2023-06-25 1270

-

储能系统中BMS类型及特点2023-06-05 10716

-

储能电池BMS与动力电池BMS有什么区别2018-10-03 13784

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !