基于有机电化学晶体管的适配体生物传感器用于伤口愈合程度监测

MEMS/传感技术

描述

近日,正在美国西北大学担任博士后的计旭东,研发出一款新型集成参比电极的有机电化学晶体管。

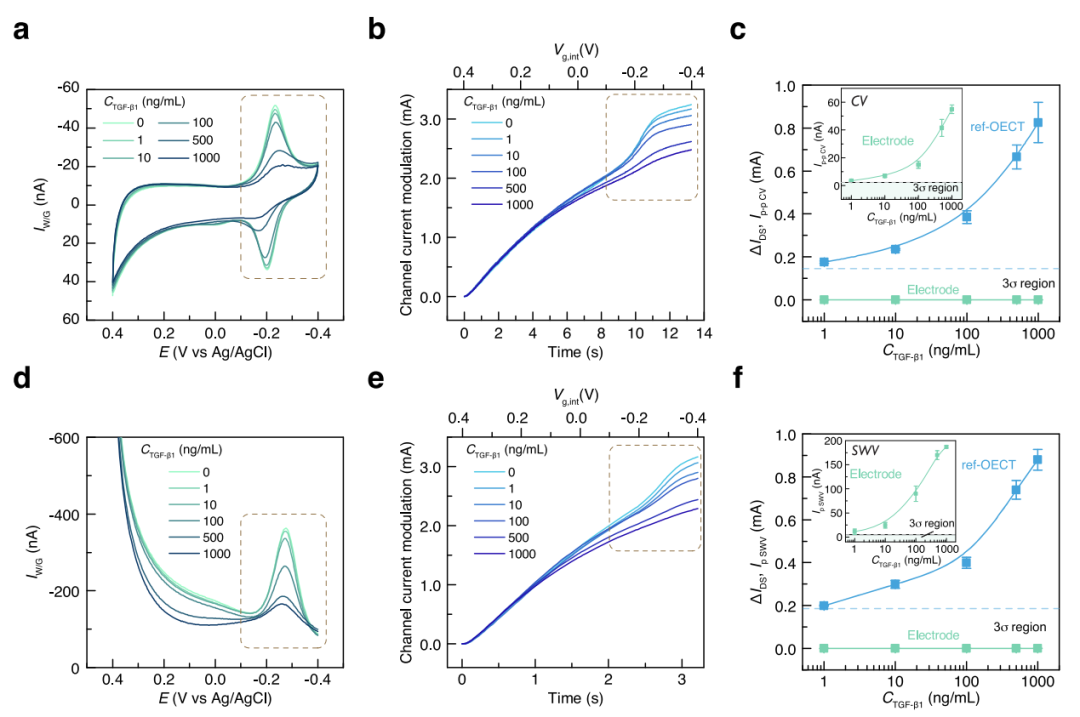

相比传统的基于适配体的生物传感器,该晶体管在检测转化生长因子β1时,在灵敏度上高出3-4个数量级(3000-12000倍)。

同时,这款晶体管具有较好的普适性,并不局限于特定的检测目标。因此,对于发展高灵敏度,以及高空间分辨率的多通道生物传感器来说,这款晶体管将起到重要作用。

在疾病早期诊断、人体健康监测、现场快速检测、柔性可穿戴传感器、以及体内生物信息的连续检测上,它都具有一定的应用潜力。

(来源:Nature Communications)

如何优化传统的器件检测?

生物传感器的主要功能是检测人体内的各种生物指标,包括葡萄糖、乳酸、酸碱度等信号。市面上的血糖仪就是一个最具代表性的产品。

对于生物传感器来说,最重要的组成部分之一就是生物识别元素。正是因为生物识别元素对于检测目标的选择性识别,才让生物传感器可以检测到需要检测的目标。

目前,生物传感器的种类有很多。而本次工作主要着眼于基于适配体的生物传感器,即研究如何在原位放大传感器所得到的信号。

适配体是生物识别元素的其中一种,它主要由短链单链DNA构成,可以识别对应的检测目标,并通过和目标的结合来改变自己的结构。

适配体具备合成方便、合成周期短、稳定性好、且容易进行多样的化学修饰等优点,所以基于适配体的生物传感器,是目前的研究热点之一。

当下,传统的基于适配体的生物传感器,主要是将氧化还原探针标记的适配体修饰在金电极之上。然后,在三电极系统下使用电化学工作站,来检测氧化还原探针和金电极之间的电流。

适配体和检测目标结合之后,它的形状和结构会发生变化,所以氧化还原探针和金电极之间的距离也会发生变化,这会让电化学工作站检测到变化的电流。电流变化的大小,直接和检测目标的浓度相关。因此,可以通过金电极上电流变化的大小,来标定检测目标的浓度。

尽管这类器件简单易用,并已被用于不同的检测目标和应用场景上,但依旧存在一定的局限性。

最大的问题在于,通过金电极上的电流很小,一般在几十到几百纳安,而且电流和金电极的面积是直接相关的。

要想开发可以在体内使用的高空间分辨率的多通道生物传感器,金电极的面积势必要被缩小,这样一来检测到的电流就会更小。

在这种情况下,就要在后端进行大量的噪音去除、以及信号放大等数据处理过程。而这不仅操作繁琐,并且还会影响到器件的检测精度。

(来源:Nature Communications)

基于此,本次研究主要着眼于如何在检测的地点原位放大检测的电流信号,并在提高检测精度的同时,还能避免繁琐的后端信号降噪和放大处理。

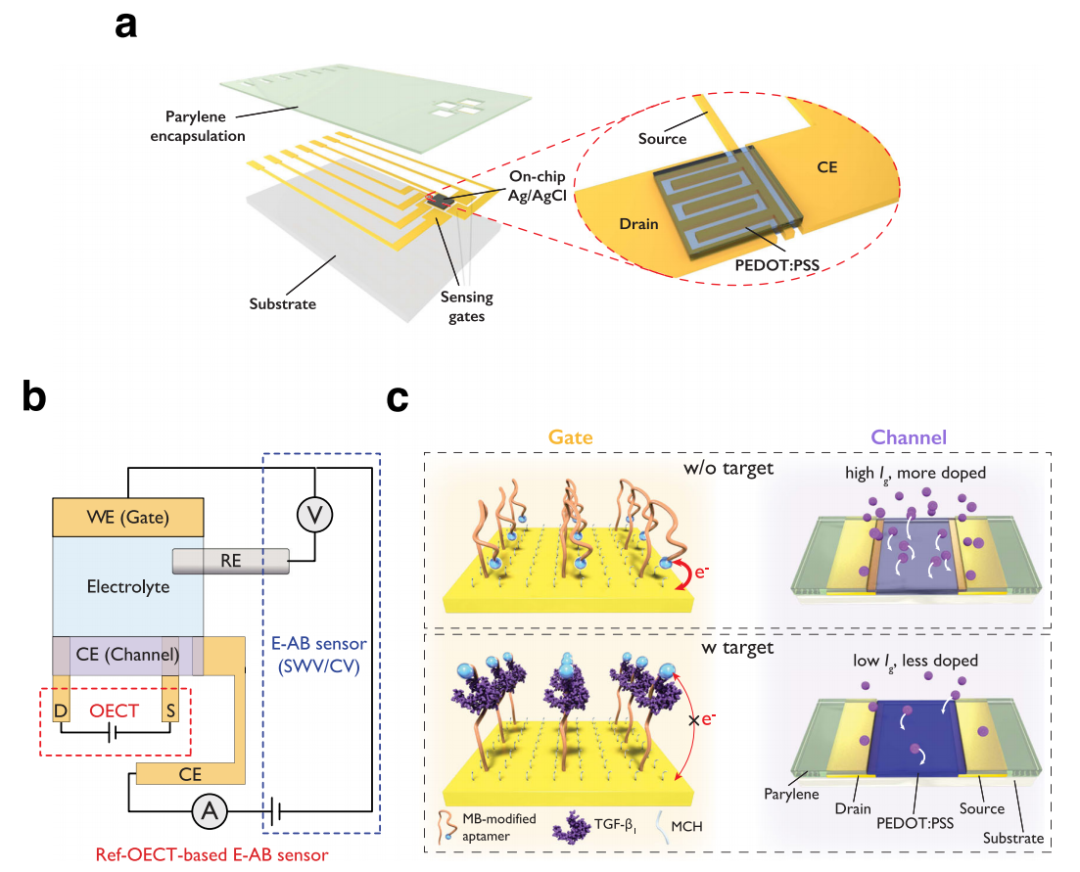

传统的基于适配体的生物传感器,一般包含三个电极:

(1)被适配体修饰过的金电极被用作工作电极,以用于感应对应的检测目标;(2)银/氯化银电极被用作参比电极,以用于精确地控制工作电极表面的电势;(3)铂金一般被用做对电极,以用于和工作电极形成一个闭合回路来传递电流。

在此前研究中,学界主要感兴趣的是工作电极上所发生的反应,而对电极则常常被人忽视,而在本次工作里,该团队试图使用对电极,来对工作电极上的电流进行放大。

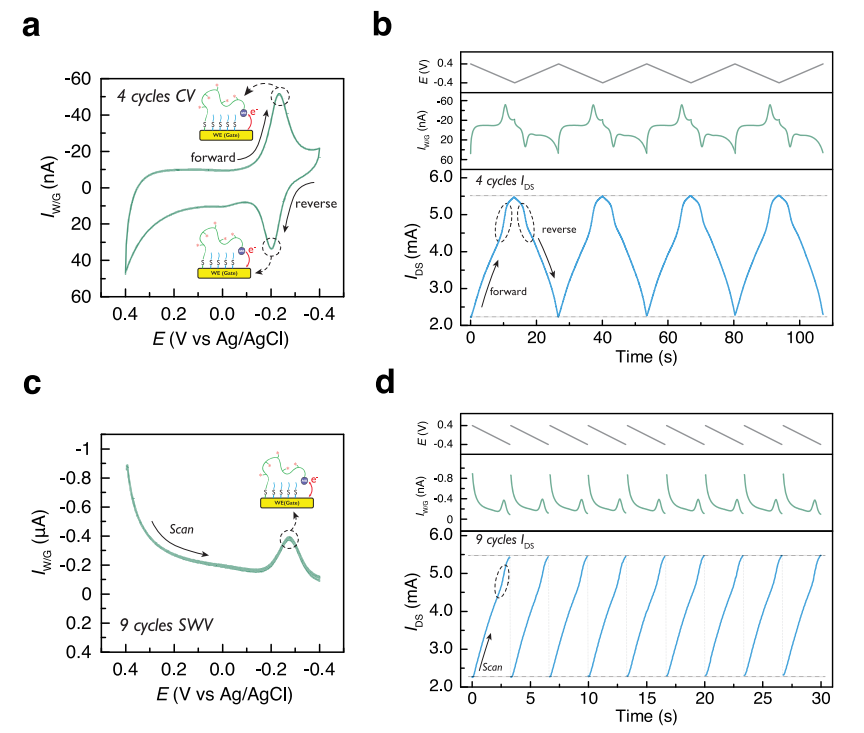

具体来说,为了替代铂金,他们使用聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸)(PEDOT:PSS)来作为对电极。PEDOT:PSS是一种导电聚合物,离子的注入会改变它的掺杂程度,同时会使它的电导率发生4-5个数量级的变化。当该团队使用PEDOT:PSS作为对电极的时候,工作电极上的电子传输,会对电极产生离子注入。如果将额外两个电极放置在对电极底下,则可以测量对电极的电导率、或通过对电极的电流。通俗来说,通过改变对电极的材料,就能把工作电极上的小电流,放大为可以通过对电极的大电流。

这种结构与有机电化学晶体管十分相似,只是多了额外的参比电极。针对这种新型器件,课题组把其命名为:集成参比电极的有机电化学晶体管。

为了验证这款晶体管的性能,计旭东等人用它来检测转化生长因子β1(TGF-β1)。在控制细胞增殖分化、以及伤口愈合过程中,转化生长因子β1扮演着重要角色。

(来源:Nature Communications)

三位审稿人累计提出40个问题

计旭东表示:“这个课题始于美国国防部的一个项目,该项目由多个大学和研究机构合作,旨在开发一种多功能的贴片,并使用这款贴片来对大面积创伤伤口进行实时诊断和治疗,从而提高伤口愈合速度。”

计旭东所在的课题组专精于生物传感器的开发,而他们的合作者——来自美国匹兹堡大学的研究人员发现,在狗的大腿伤口愈合的过程中,转化生长因子β1的浓度是一个重要的指标。

所以,在这个大项目里他们的任务便是:开发出一种高灵敏度的转化生长因子β1传感器。

在早期调研过程中,他们就发现已有研究人员使用基于适配体的生物传感器来检测转化生长因子β1,但是检测的灵敏度很小。

同时在生物传感器领域中,有机电化学晶体管被广泛用作生物信号的放大器。“再加上我们课题组在有机电化学晶体管方面有很多经验,所以我在和导师讨论之后,决定使用有机电化学晶体管来作为原位放大器,同时结合基于适配体的生物传感器,来开发一种高灵敏度的新型转化生长因子β1传感器。”

一开始,他们并不清楚到底怎样的器件结构,才能最有效地放大和检测转化生长因子β1得到的信号。

对于多篇文献报道的同类传感器的结构,他们进行了多次尝试,即通过修饰晶体管的栅极,来测量不同浓度转化生长因子β1对于晶体管沟道电流的影响。

但是,试过多次之后依旧不甚理想。这时,他们在想为什么不换个想法:即在基于适配体的生物传感器的基础之上,来开发一款新的有机电化学晶体管。

这样一来,既不影响基于适配体的生物传感器的工作原理,同时可以让晶体管发挥放大作用。相当于一个耦合的系统,同时具备两种器件的优势。

在研究基于适配体的生物传感器、以及晶体管的结构和工作原理之后,计旭东提出可以使用晶体管的沟道材料(PEDOT:PSS),来替换基于适配体的生物传感器所用到的三电极系统中的对电极(铂金)。

这样的好处在于,基于适配体的生物传感器仍能在三电极系统下工作,所以其工作原理不会受到影响。

同时,在PEDOT:PSS底下再制备两个电极,来当做晶体管的源电极和漏电极;而感应转化生长因子β1的工作电极,则可以作为栅极。

再考虑到额外的参比电极,那么该系统可被看做是集成了参比电极的有机电化学晶体管。

“有了这个点子之后,我们开始着手器件设计和制备。我们想实现单片的集成,也就是把不同部分同时制备在同一片基底上,这样会对器件的小型化和易用性带来帮助。”

但是,要考虑到器件不同部分之间的兼容性,所以需要在同一片基底上进行多次光刻、物理化学蒸镀、电极修饰等。

为此,计旭东耗时半年,在超净间里经过几十次尝试之后,终于摸索出一套稳定的制备过程。

但让他没想到的是,接下来的投稿过程并没有想象中顺利。他说:“虽然期刊编辑做出了大修的决定,这让我们看到了发表的希望。但是,三个审稿人累计提出将近40个问题,如何回答好每一个问题确实让人很头疼。”

收到审稿意见之后,计旭东整整一个月之内都在思考到底需要补哪些实验、补哪些数据分析。

“在和导师讨论之后,我就开始疯狂补实验数据,最厉害的一周基本每天晚上都得到凌晨四点才能睡觉。每晚都会蹑手蹑脚地钻进被窝,生怕影响到家属休息。”他说。

最终他和同事提交的回复意见超过了一万字,几乎是论文正文的两倍。那段时间虽然很辛苦,但在第二次收到审稿意见时,审稿人完全肯定了这项工作。

“这种通过自己努力让别人转变想法、肯定自己工作的感觉真的很有成就感,甚至超过了论文发表的喜悦。”计旭东说。

最终,相关论文以“Organic electrochemical transistors as on-site signal amplifiers for electrochemical aptamer-based sensing”为题发在Nature Communications期刊上,计旭东是第一作者,美国西北大学生物医学工程系乔纳森·里夫内(Jonathan Rivnay)教授担任通讯作者。

但是,要想进一步提高这款器件的稳定性和检测极限,就得考虑在工作电极上使用纳米结构的金,借此来提高适配体的附着数量,进而提高器件的检测极限。

同时,他们还会在对电极上使用更加稳定的导电聚合物,以及在适配体上使用更稳定的氧化还原探针,以便进一步提高器件的稳定性。

另外,课题组还计划在动物(老鼠、狗和猪)的伤口模型里,使用16通道传感器,来检测转化生长因子β1的浓度,从而帮助判断伤口愈合的程度。

“目前我们正在和卡内基梅隆大学、匹兹堡大学、莱斯大学、布鲁克陆军医疗中心合作进行体内实验,希望不久之后就能发表新论文。”计旭东说。

-

应用电化学传感器的设计2018-11-15 0

-

电化学传感器的发展怎么样?2020-03-25 0

-

防水晶体管在生物传感器中的应用是什么?2021-06-17 0

-

电化学生物传感器之医学应用2018-03-21 12138

-

电化学生物传感器前景2018-12-17 12404

-

一种被称为有机电化学晶体管(OECT)的新型晶体管技术2021-03-17 13243

-

基于电化学传感器的生物芯片2022-06-21 2147

-

综述:基于有机电化学晶体管的集成传感阵列2022-12-07 1727

-

我国在有机电化学晶体管及互补电路方面取得突破2023-01-29 976

-

利用有机电化学晶体管放大微弱的生物化学信号2023-04-15 1786

-

研发电化学和电化学发光双模式适配体传感器!2023-08-21 1386

-

电化学生物传感器:中国科研的新宠儿!2023-12-15 961

-

便携快速检测的电化学生物传感器:颠覆性变革生物检测方式2024-04-26 1579

-

三郡科技:电化学生物传感器电极与生物芯片的异同2024-04-28 816

-

电化学生物传感器在生物检测领域的显著优势2024-04-29 733

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !