实现敏感薄膜的高性能化的主要途径

描述

作为入选2022年度IUPAC化学十大新兴技术之一,薄膜荧光传感器(FFSs)以其卓越的探测性能、优异的可集成性,以及低功耗和小型化等特征成为国际公认的新一代最具发展潜力的微痕量物质探测技术。其中,敏感薄膜材料创制和高性能化是获得高性能薄膜荧光传感器的关键,其核心又是高性能敏感单元的创制;而只有在实现理性设计、激发态过程精准调控后才可获得理想敏感单元,进而实现敏感薄膜的高性能化的主要途径。

激发态质子转移的分子内电荷作用调控策略

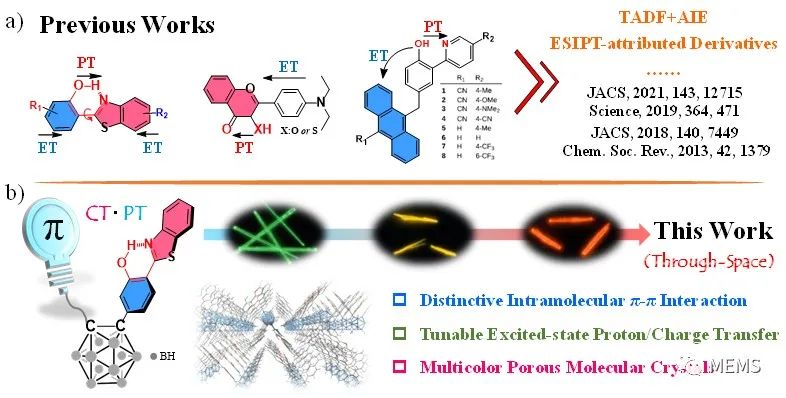

近日,中国科学院院士、陕西师范大学教授房喻团队以激发态分子内质子转移片段为受体结构,通过引入分子内跨空间电荷作用,发展了一种激发态质子转移的分子内电荷作用调控新机制。

基于该策略,房喻等依次改变供电子片段(萘、菲、芘),以增加分子内片段间耦合作用,进而精准操控体系的激发态过程。光谱学研究和理论计算表明,在光激发下,通过调节分子内非共价相互作用和溶剂极性,可以连续调控该分子体系的激发态质子转移和激发态分子内电荷转移,并实现不同时间尺度和不同方向的热力学和动力学操控。

在以往的操纵激发态反应的典型设计中,是使用简单但有效的π堆积策略。π堆叠构型中的穿透空间相互作用可能导致电子的离域分布,导致基态或激发态的电荷转移。

其相关成果近期发表于新出版的《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc.)。陕西师范大学为唯一署名单位,刘科博士为论文第一作者,房喻与刘太宏副教授为共同通讯作者。

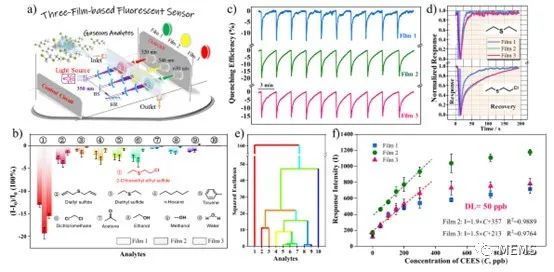

此外,论文作者的研究还表明,基于三种敏感单元发展的阵列型FFSs对2-氯乙基硫醚气体(芥子气模拟物)表现出灵敏、高选择、可逆传感特性,实验检出限低于50 ppb,响应时间小于5秒。

该研究领域的相关专家认为,以具有立体结构分子为基础,该工作所发展的以激发态分子内电荷转移(ESICT)调控激发态分子内质子转移(ESIPT)策略不仅仅丰富了荧光分子的激发态过程,获得了多样化荧光分子,而且为发展传质效率高、传感对象适应面广的多样化高性能荧光敏感薄膜材料提供了新的思路。

(A)基于三种荧光膜的传感器阵列示意图。(B)制备的传感器阵列对CEES的荧光反应和100ppm浓度的潜在干扰。误差条表示每个样本的五个平行测量的标准偏差。(C)传感器阵列在有CEES蒸气的情况下的可回收性结果(10个循环)。(D)传感器阵列对二乙硫醚和CEES的响应痕迹。(E)所有被测试分析物的准确聚类的等级聚类分析树状图(参照表S4)。(F)传感器阵列对不同浓度的CEES蒸气的荧光反应,每次测量重复三次。

责任编辑:彭菁

-

数据全复用高性能池化层设计思路分享2025-10-29 107

-

UTX薄膜电容器分类及应用2014-06-04 4272

-

提升偏压稳定/振动敏感度,高性能陀螺仪可靠度大增2018-10-18 3326

-

基于低侧电流感应的高性能、成本敏感型应用2018-10-19 2785

-

氧化物半导体甲烷敏感元件详解2018-10-24 4721

-

小型化高性能微带天线的特性研究2019-06-13 1897

-

智能传感器的实现途径2020-12-01 5229

-

怎么才能实现高性能的PCB设计?2021-04-26 1997

-

如何实现高性能的射频测试解决方案2021-05-06 1378

-

如何实现PMSM高性能控制2021-08-27 1197

-

实现企业信息化途径的探索2009-07-27 692

-

微波器件薄膜化的主要技术难点的分析2020-08-14 1306

-

低侧电流感应用于高性能、成本敏感型应用2022-11-01 480

-

PPS、LCP、PI等高性能塑料薄膜制备方法及改性研究2023-09-13 3900

-

基于薄膜铌酸锂的高性能集成光子学研究2024-03-27 1736

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !