O波段T比特相干光测试

描述

相干下沉是最近几年相干光通信的一个热门发展趋势。相干光信号采用偏振复用的矢量信号,能在有限的带宽内传输更大的数据,所以可以用在数据中心之间互连的场景中,传输距离80-120km,比如常说的400ZR和800ZR。

然而如何将其应用在对功耗和成本更加敏感的数据中心内部互连场景中呢?幸运的是,随着CMOS节点制程的进步,DSP的功耗可能有所改善。有研究表明,采用5nm制程工艺的800G相干DSP的功耗已经和PAM4方案的功耗比较接近了,如果未来采用3nm工艺,功耗可能又会下降30%,当然大规模量产的话成本也会进一步下降的。

此外,现在的数据中心内部光信号传输的波长都是O波段,而传统的相干光通信是C波段,如何解决这一问题?C波段最大的好处是光纤功率损耗最小,所以非常适合长距离的光纤传输;但同时C波段的光纤色散是比较大的,需要用DSP进行色散和各种损伤的补偿。而在O波段,虽然光纤功率损耗变大了,但好在传输距离并不远,功率衰减不多,所以也不需要光放大器;而且,在O波段,光纤的色散是最小的,这样的话就不需要DSP来补偿色散了,DSP的功能可以进一步简化,随之其成本和功耗也可能进一步降低。

因此,基于O波段的相干光通信是可行的,也是有一定应用场景的。

俗话说,工欲善其事必先利其器。

越是前沿研究,难度越大,越需要高精尖的测试装备。面对T比特级别的相干光测试,工程师面临3个挑战。

要求提供100G 波特以上的各种调制格式的IQ基带信号(双偏的话则需要4个通道),而且为了驱动调制器往往需要较高的信号幅度;

同时在接收端,也需要足够高带宽和采样率的示波器进行信号的捕捉和分析;

仪表自身需要具有极低的本底抖动和本底噪声,才能更加真实的测出被测件的性能。

这些都不是容易办到的事情。

Keysight公司可以为大家提供完整的超高速T比特相干光通信测量解决方案,如下图一。最左边的M8199B可为相干光通信系统提供基带信号,中间的UXR实时示波器和最右边的N4391B光调制分析仪(OMA)可为相干光通信系统中的电信号或者光信号进行解调分析。

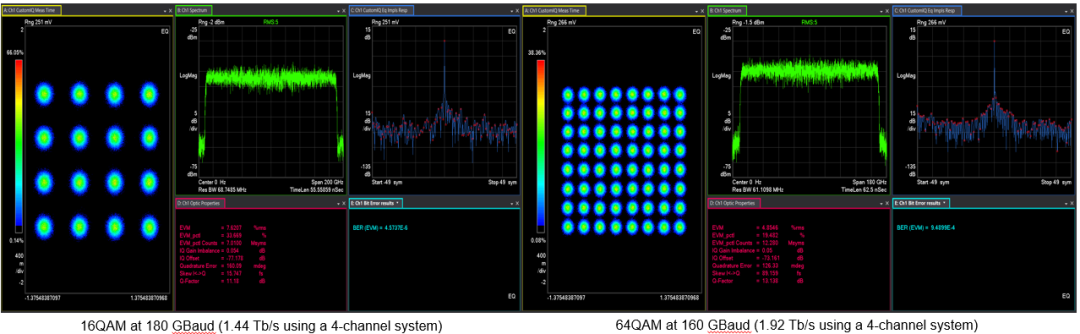

M8199B 任意波形发生器,基于AXIe机框平台的模块化架构,其四个通道可为相干发射机提供IQ基带信号,每个通道都可以达到256GSa/s的采样率,模拟带宽可高达80GHz,产生160GBaud甚至更高符号率的复杂矢量信号。图二展示了M8199B产生的180GBaud 16QAM信号和160GBaud 64QAM信号,都具有非常高的信号质量。

M8199B另一大特点是,通过其内置放大器的优化,使得仪表端口信号输出幅度大大提升,具备直接驱动光调制器的能力,其最大的差分信号输出幅度达到了5Vpp(400MHz),在128GBaud时差分输出幅度可达2.6Vpp,在160GBaud时也仍然可达2.2Vpp。

图二 M8199B调制信号示例

如果用户采用自己的相干接收机(ICR),那么ICR输出的电信号就可以由实时示波器进行数据采集和解调分析。UXR实时示波器单台仪表可配置四个通道,每个通道都具有256GSa/s的采样率和最高110GHz的模拟带宽,采用10bit的ADC和独特的射频前端设计,保证了仪表具有极低的本底抖动和本底噪声,更好的还原被测信号的真实面目。

如果用户直接测试相干光发射机输出的光矢量信号,那么N4391B光调制分析仪(OMA)就是不二之选。N4391B包括了UXR实时示波器和光测试座两个部分,继承了UXR实时示波器的所有优点;光测试座内部包括了集成相干接收机和波长可调的本振光源。光座分为70GHz和110GHz两个版本,因此最高可支持220GBaud的光矢量信号的解调分析。

利用这样一套先进的测试系统,研究人员就能从容的将自己的想法付诸实践。例如,在今年的OFC会议上,Keysight和麦吉尔大学成功完成了创纪录的10 千米距离 1.2 Tbps 和 1.6 Tbps O波段相干传输演示。该演示系统由具有 80 GHz 带宽的 M8199B 任意波形发生器、具有 100 GHz 带宽的薄膜铌酸锂 I/Q 调制器和 110 GHz 256 GSa/s UXR 示波器组成。这一成果充分展示了数据中心可以使用 167 Gbaud 运行的相干光纤传输系统,系统采用双偏振、64 QAM调制方案,并将O波段的 DFB 激光器作为载波光源和本振光源,最终实现了 1.6 Tbps 速率传输信号。

敲黑板划重点:

下面总结一下搭建O波段T比特相干光测试系统的重点注意事项:

1.

要求任意波形发生器能提供100G 波特以上的各种调制格式的IQ基带信号,双偏的话则需要4个通道。

2.

接收端测试需要59GHz 以上带宽和256GSa/s采样率的实时示波器进行信号采集和分析。

3.

仪表自身需要具有极低的本底抖动和本底噪声,甚至要结合降噪算法才能完成准确测试。

审核编辑:刘清

-

GLAD应用:部分相干光模拟2025-05-15 344

-

影响相干光学采集系统的因素有哪些?2021-05-08 1599

-

泰克前沿相干光测试解决方案亮相亚洲光纤通信与光电国际会议2013-12-02 1117

-

相干光正交频分复用系统偏振模色散研究2017-01-07 900

-

相干光测试常见发射机及接收机的劣化2017-01-08 1511

-

相干光通信原理2018-02-09 25206

-

基于PIC32单片机的相干光通信系统设计2019-09-26 1566

-

基于PIC单片机的相干光通信系统设计2020-04-17 2527

-

激光是一种什么样的相干光?2021-01-08 10671

-

罗德与施瓦茨推出相干光接收元器件片上测试的完整解决方案2021-09-03 2456

-

什么是相干光通信 相干光通信的应用2022-05-07 10331

-

浅谈PAM4光模块和相干光模块2022-06-06 15001

-

华为EUV光刻新专利可解决相干光无法匀光问题2022-11-23 1945

-

何为相干光通信系统2023-05-17 667

-

宽带OFDM光通信系统和相干光测试解决方案2023-10-09 394

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !