巍泰技术多目标多车道微波测速雷达高精度定位抓拍解决方案

描述

随着社会经济的发展,城市交通问题越来越引起人们的关注。由于超速等违章行为引发交通事故的问题层出不穷。因此,车辆超速的监管问题已经引起了我们足够大的关注。

常见的交通测速采用地感线圈、微波雷达以及区间测速等方式来进行车辆速度的测量。其中,地感线圈的方式通过计算车辆先后通过两个线圈的时间差来估计车辆的速度,准确性高,但线圈的工作寿命短且布置不方便;微波雷达的方式基于车辆对雷达波反射的多普勒效应计算其速度,缺点是不能同时探测多车道多目标车辆,且容易受到相邻车道间车辆的干扰;区间测速则基于车辆通过一段路程所需的时间计算其平均速度,对车辆的监控具有持续性且车速测量准确度高,但需要在两个道路卡口上进行布设,成本投入高。

目前,采用微波雷达的方式是公路上应用最广泛的一种交通监测手段。为了防止覆盖多车道时受到干扰,传统测速雷达多采用窄波束雷达,又称单车道测速雷达。因其波瓣角比较窄(一般在4.5°~6.5°左右),雷达有效测量范围只覆盖单个车道,有效避免了相邻车道的车辆速度干扰。而为了实现多车道多目标检测,需要在每个车道安装一部雷达。这种方法成本较高,安装麻烦。

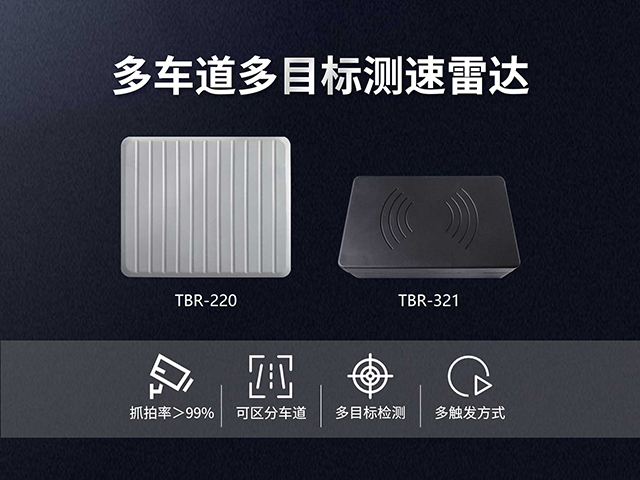

巍泰技术基于微波雷达体制,多年深耕市场应用的多车道多目标测速雷达TBR-220(正装)与TBR-321(侧装),窄波束准确测速定位,有效避免了相邻车道干扰,实现了1~4车道上多个超速车辆的检测。

产品特性

1、不受光照、恶劣天气等因素影响

当前,在智能交通系统中,车道检测是一个长期的研究热点。车道检测包括车道线的检测、道路边界的检测以及车辆可通行区域的检测等。目前,基于视觉的检测技术由于摄像机获取信息量大、成本低等优势应用最为广泛。但摄像机拍摄的图片极易受到光照和天气等外部环境的影响,对环境条件要求较为苛刻,造成基于视觉的检测技术的结果不准确。

近年来,随着雷达探测技术的发展,且由于雷达不受光照和恶劣天气等环境因素影响,具有探测范围广,测距精度高等优点,开始被广泛采用,代替或者辅助摄像机来进行车道检测。

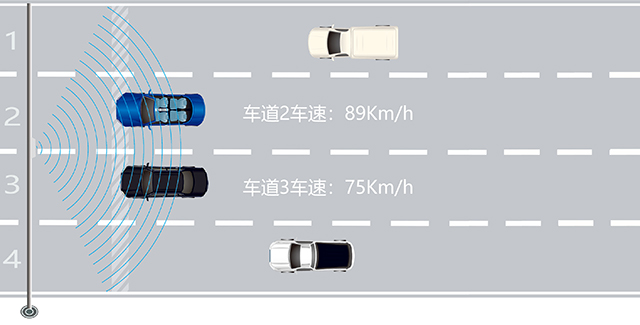

2、多车道划分,判断车辆归属车道

对于多目标雷达来说,除了车道检测之外,还需要对车道进行划分,即判断出车辆归属于哪个车道。

如下图所示,图1和图3间接表明了雷达的安装方位,分别为顶装与侧装。图2和图4是由雷达捕获到车辆并触发相机进行抓拍得到的。通常抓拍照片中会同时出现多辆汽车,我们需要在雷达算法中检测出车道,并给出当前抓拍车辆的车道号,这样才能判断出抓拍照片的信息来自于哪一辆车。

图1.多车道卡口超速抓拍系统(顶装)应用现场图

图1.多车道卡口超速抓拍系统(顶装)应用现场图 图2.相机抓拍图片:车道2白色轿车触发抓拍车速为73km/h

图2.相机抓拍图片:车道2白色轿车触发抓拍车速为73km/h

图1、2所示的就是安装在道路上方的横杆上或者天桥上的顶装雷达,此时通过测量车道的实际宽度并设置固定阈值可以大致判断出车辆所在车道。

图3.路旁固定点超速抓拍(侧装)应用现场图

图3.路旁固定点超速抓拍(侧装)应用现场图 图4.相机抓拍图片:车道1黑色轿车触发抓拍车速为46km/h

图4.相机抓拍图片:车道1黑色轿车触发抓拍车速为46km/h

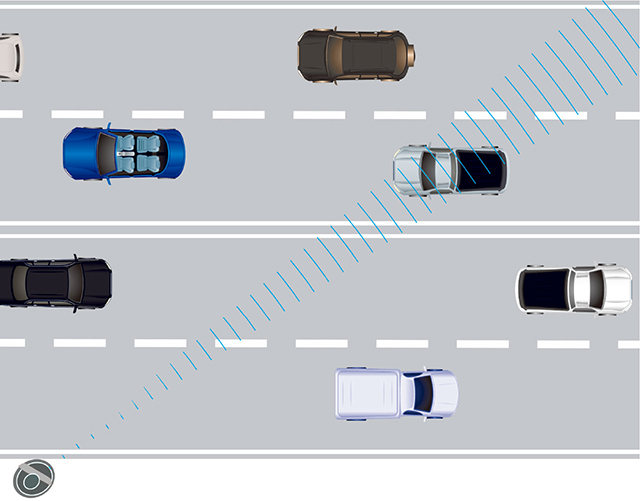

另外,在某些应用场景中,雷达只能侧装在路边的高杆上,如图3、4所示。在这种情况下,测量出雷达的摆角以及雷达到车道中心的距离等信息,可实现多车道的划分。

3、抓拍车辆位置一致性高,抓拍率高

雷达基于多普勒原理,在检测目标车辆在多个车道触发点位实时速度的同时,通过实时探测目标车辆的位置、车道信息,给抓拍相机提供精确的触发信号,触发位置精度小于1m,抓拍车辆位置一致性高,抓拍率高达99%。这样,对抓拍相机镜头的景深要求降低,抓拍车牌的清晰度高,车牌大小比较一致,极大地利于车牌识别。

4、安装简单,运维成本低,经济性好

单台雷达覆盖多个车道,进行多个车辆目标测速,相较于地感线圈技术,不用破坏路面,影响路面寿命;相较于传统的单车道测速雷达,可以大大节省雷达设备及相应的安装、调试和标定工作。具备明显的性价比,具有更好的经济性和可维护性。

安装方式

多目标雷达用于卡口测速时一般有两种安装方式:顶装和侧装。应用场景主要有以下两种:

1、TBR-220顶装多车道卡口超速抓拍系统

多目标测速雷达TBR-220安装于道路上方中间部分,根据道路情况不同,每个雷达可以监测2-4个车道,由于雷达纵向角度只有5.5°,使雷达在监控多车道同时,又具有雷达探测区域小、有效区分连续车辆,并且触发位置准确的优势。

2、TBR-321路旁移动电子抓拍或固定点超速抓拍

侧装多车道多目标雷达TBR-321的水平角度设计为5.5°的窄波束,保证触发位置准确,能有效区分连续车辆,克服多车同时进入波束范围造成的干扰。单台雷达通过斜向照射可覆盖多条车道,并区分来向和去向车辆,从而进行方向筛选和逆行违章抓拍。

产品参数

- 相关推荐

- 热点推荐

-

巍泰技术毫米波测速雷达在智能交通与道路安全领域的应用2023-11-08 935

-

巍泰技术道路交通测速预警微波/毫米波雷达传感器解决方案2022-10-31 1385

-

巍泰技术毫米波雷达在智能交通执法、安全与管理领域的应用2022-08-29 1589

-

测速雷达在固定、手持、移动与车载式雷达测速抓拍系统中的应用2022-07-08 2119

-

巍泰技术高速应急车道占用与测速抓拍雷达解决方案2022-05-27 1416

-

#智能交通 巍泰技术多车道多目标测速雷达卡口测速与移动电子定位抓拍解决方案巍泰技术 2022-05-17

-

巍泰技术轨道交通列车测速雷达解决方案2022-05-09 1681

-

巍泰技术卡口测速雷达解决方案,超速抓拍取证的依据2022-05-05 1474

-

雷达测速一体机与便携式测速仪雷达应用方案2022-04-24 2155

-

巍泰技术卡口测速雷达解决方案2022-04-21 1120

-

基于FSK的多车道测速雷达原理简述2021-09-26 1321

-

高精度测速雷达在交通卡口测速中的技术应用2021-09-24 1992

-

TBR-321 侧装多车道多目标雷达 彩页2021-09-22 614

-

纳雷科技发布新一代双鉴引擎测距测速雷达2019-03-19 3648

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !