技术资讯 | ANSI 与 IEC 标准的比较

描述

当质量和安全至关重要时,必须遵循正确的 PCB 标准。然而,对于试图开拓全球市场的公司来说,弥合不同标准之间的差距往往是一个挑战。如果想进军美国市场,那么则必须考虑 ANSI 和 IEC 标准。

1►

ANSI 标准简介

ANSI(American National Standard Institute,美国国家标准协会)是美国自愿标准化系统的管理者兼协调者。ANSI 不是一个政府机构,而是一个自 1918 年就开始运作的私人非营利组织。

ANSI 与 270 个标准开发组织 (Standards Developing Organizations,即SDO) 紧密合作。这些 SDO 制定标准,ANSI 提供开发标准的过程。每个推荐的过程都是公开、透明和基于共识的。ANSI 代表并服务于世界各地的公司、组织和专业人士。

它与政策制定者达成公私合作。美国政府是标准制定过程中最积极的参与者。然而,政府在监管中依赖私营部门机制。

美国标准化体系最大的优势在于,与许多其他经济体不同,它提供了一种自下而上的方法——标准用户推动标准化活动,而不是标准机构。

目前,有 240 多个 ANSI 认可的标准开发人员 (ANSI-accredited standard developers,即ASD)。只有 ASD 可以提交标准,以便被批准为美国国家标准 (ANS)。ANSI 对所有 ANS 进行中立的第三方例行审计。

标准制定和合格评定确实是齐头并进的。一旦 ANSI 标准被接受并成为 ANS,它就有可能成为国际标准。

不考虑 ANSI 与 IEC 标准,值得一提的是,ANSI 是 ISO 的美国成员,也是 IEC 的美国成员(通过 ANSI 的美国国家委员会)。ANSI 发起了一项服务行业倡议。在此倡议下,ANSI 专注于新的子行业领域,如需要新标准或增强标准的无人驾驶车辆系统或移动设备。

2►

IEC 标准简介

IEC(International Electrotechnical Commission,国际电工委员会)是一个专注于电气和电子技术的全球性组织, 于 1906 年在伦敦成立。IEC 向来自各个可能层面的志愿者开放,如行业、政府、发展中国家以及学术界。从这些层面中选出的数千名专家组成了技术委员会 (TC),每个 TC 又组成了一个或多个子委员会 (SC)。

例如,IEC TC 17 代表高压开关设备和控制设备技术委员会。它有两个 SC - SC 17A 和 SC 17C,分别代表交换设备和组件的子委员会。TC 将其工作范围和活动领域提交给 IEC 标准化管理委员会 (SMB) 进行审批。

IEC 有合格评定委员会 (CAB) 来管理和监督其合格评定活动。进一步的同行评估确保 CAB 符合:

ISO 与合格评定相关的通用术语和定义 (ISO/IEC 17000)

IEC CA 系统规则

合格评定 (CA) 是指证明产品、系统、服务或管理符合标准要求的一系列过程。因此,评估对供应商、消费者和监管者来说都非常重要,因为这为产品的安全性、性能和可靠性提供了必要的证明。

公司可以与任何国家/地区的 IEC CA 系统取得联系,以获得产品认证。IEC 认证有助于公司以低成本更快地进入更多市场。这样一来,消费者可以用更低的价格买到更安全的产品。因此,IEC 认证对制造商和消费者来说是双赢的。

3►

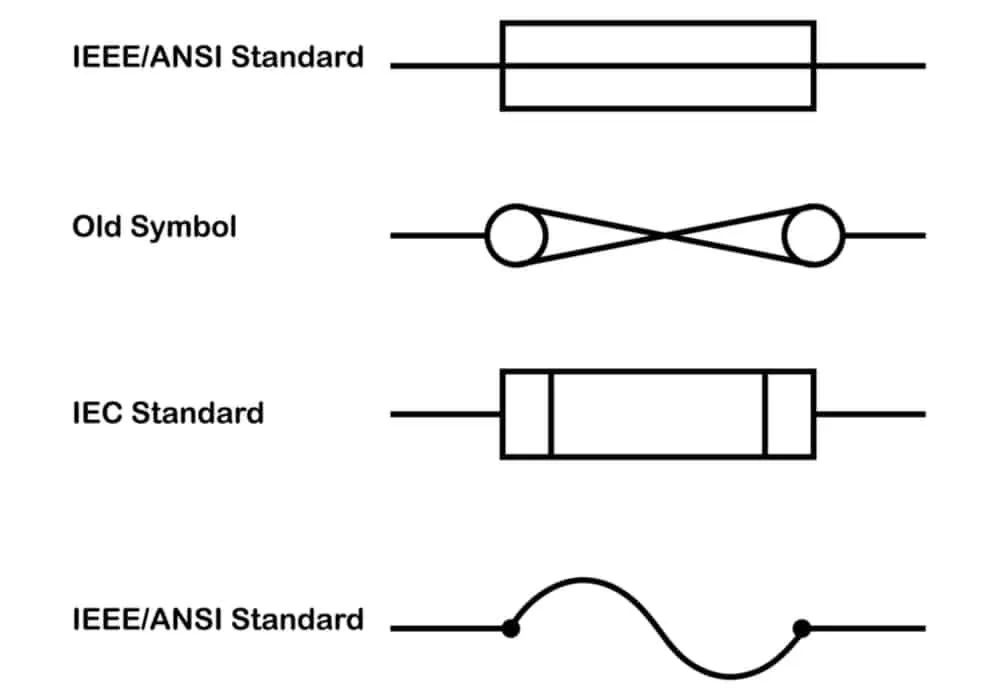

ANSI 与 IEC 标准的比较

在比较 ANSI 和 IEC 标准时,很容易认识到 ANSI 是基于设计的标准,而 IEC 倾向于产品的功能方法。原因很简单。

ANSI 标准在北美和选定的其他地区非常受欢迎。采用了 ANSI 标准的明星产品在北美以外的市场中可能表现不佳。而 IEC 标准是全球公认的。

两种标准在定义某些术语的方法上存在细微的差异,比如对于短路电流和瞬态恢复电压的定义就不尽相同。2008 年,IEC-IEEE 联合开发项目协议开始了协调过程,以简化此类标准。目前,大多数标准都处于过渡阶段。因此,比较 ANSI 和 IEC 标准十分关键。

符合相关标准会影响 PCB 设计的成败。使用强大的 PCB 设计软件,有助于打造可靠、高效的 PCB。inspectAR 软件利用增强现实技术(AR)以交互性的方式评估并改进 PCB 设计过程,轻松准确地实现 PCB 检查、调试、返工和组装。

上图显示了在 inspectAR 软件中 对 AR 叠层制造的探测。利用 AR 技术,工程师或制造技术人员可以在制造过程中的任何时候将单个器件、走线、子电路或整个电路板与设计规格进行比较,并随时查看技术手册、添加留言、注释。

-

IEC 62368标准适用于哪些产品2025-10-29 557

-

关于IEC62368-1标准那些事2021-06-17 1427

-

IEC62368-1标准是否取代IEC60950-1标准和IEC60065标准2020-10-15 1124

-

IEC60950-1标准报告和证书被IEC62368-1标准取代了吗2020-07-21 1141

-

实现非接触资讯交换近距离无线通讯射频测试扮要角2019-06-05 1934

-

有增强型ESD保护和篡改检测功能的ANSI/IEC 0.2类三相能量计2018-09-25 2722

-

IEC 61850标准的技术分析研究2011-09-22 4071

-

什么是ANSI (American National Sta2010-02-22 1455

-

PCB及相关材料IEC标准2009-04-15 2531

-

ANSI/IEEE Std 802.1G, 1998标准2008-07-27 658

-

ANSI/IEEE C57.12.25-1990 标准2008-07-24 803

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !