中国科学院苏州纳米所:研发柔性水伏离子传感器用于可穿戴电子

电子说

描述

传感新品

【中国科学院苏州纳米所:研发柔性水伏离子传感器用于可穿戴电子】

由于构成水伏器件的功能化纳米材料间缺乏有效的绑定机制,严重制约了蒸发驱动的水伏效应在可穿戴传感电子领域的应用。在不牺牲纳米通道结构和表面功能特性的前提下,显著提高水伏器件的机械强度和柔性以满足可穿戴需求是实现水伏效应在可穿戴电子领域广泛应用所面临的重大挑战之一。

另一方面,基于具有交叠双电层纳米通道的水伏器件在产电之外还具有离子传感的潜力,然而目前研究大多都聚焦于水伏产电性能的提升,水伏离子传感却被忽视。

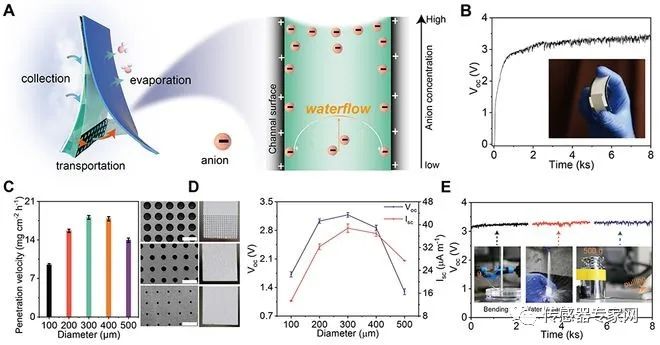

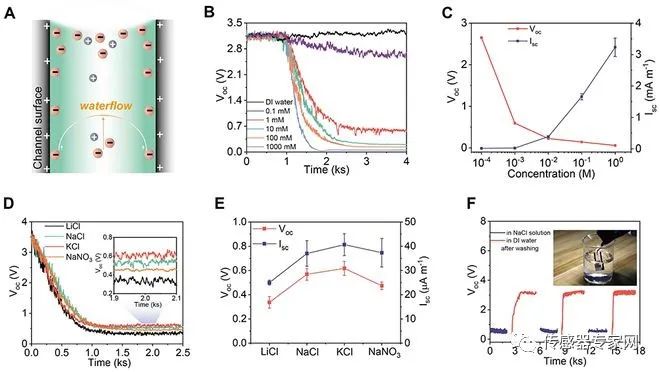

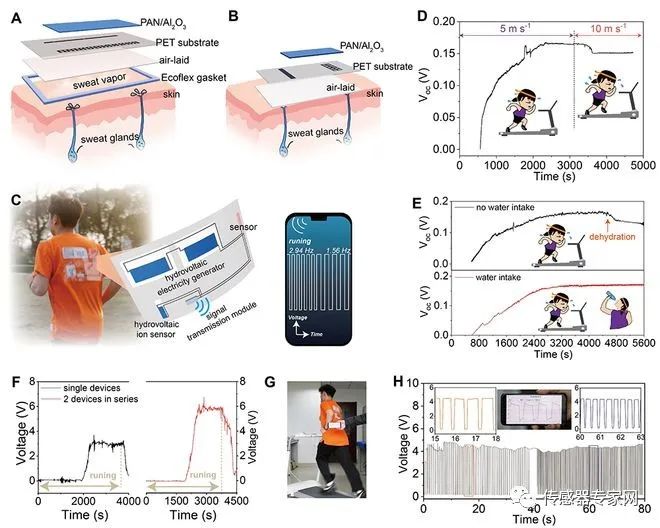

近期,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张珽研究员团队报道了一种用于柔性可穿戴电子的强韧水伏离子传感器。利用高分子聚丙烯腈(PAN)对氧化铝( Al 2 O 3 )纳米颗粒进行强力的串联和绑定(图1,图2A-C),使其形成的多孔薄膜具有出色的柔性和机械抗冲击特性,可以经受超过180°的弯曲和9.92 m s -1 的高速水流冲击(图2D-F)。更为重要的是,PAN结构稳定机制的引入也未对 Al 2 O 3 形成的纳米通道结构和表面Zeta电位造成限制。基于该柔性强韧PAN/ Al 2 O 3 薄膜的水伏离子传感器件展现了高达3.18 V的最大开路电压(去离子水中)(图3)和10 -4 -10 0 M的离子浓度传感范围(图4)。进一步,通过接触和非接触式水分收集器件结构设计,成功的将其应用于可穿戴多功能传感器供能和自驱动汗液电解质传感器的构建,实现了基于水伏效应的运动健康监测(图4)。该项研究工作突破了传统水伏器件中功能化纳米颗粒组装中的机械脆性限制,并同时实现了高性能水伏产能和水伏离子传感,为蒸发驱动的水伏效应应用于可穿戴传感领域提出了创新思路。

图3. 基于柔性强韧PAN/Al2O3薄膜的水伏器件的产电性能。

图4.柔性强韧水伏离子传感器的离子传感性能。

图5. 基于柔性强韧水伏离子传感器的可穿戴应用。

该工作是团队近期关于高性能柔性水伏自驱动传感相关研究的最新进展之一。近年来,团队始终聚焦于高性能水伏器件设计制备及其在柔性可穿戴传感领域的应用:利用超吸水凝胶构建了便携式蒸发驱动水伏发电机,突破了水伏发电机固定水槽的束缚,使水伏器件作为可穿戴电子设备的柔性电源平台用于驱动柔性电子器件; 从热能捕获和能量传导的角度构建了具有光热转换和热传导增强的蒸发驱动水伏器件,为打破环境桎梏提升水伏发电机性能以及设计柔性可穿戴自供能传感系统提供了新策略。

传感动态

【四方光电:今年重点拓展安全监控气体传感器业务】

四方光电7月25日披露投资者关系活动记录表显示,公司安全监控气体传感器是今年重点拓展的业务领域,主要包括冷媒泄漏监测传感器、电池热失控监测传感器、可燃气体报警器等。公司目前暂未直接涉足机器人领域,如机器人中有气体传感器的使用需求,公司可根据市场需求情况来投入研发资源。

四方光电股份有限公司(以下简称“四方光电”)是一家从事智能气体传感器和高端气体分析仪器的科创板上市企业(股票代码688665.SH)。公司2003年成立于武汉光谷,形成了包括光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体(MOX)、电化学、陶瓷厚膜工艺高温固体电解质等原理的气体传感技术平台,拥有140余项国内外专利,产品广泛应用于空气品质、环境监测、工业过程、安全监测、健康医疗、智慧计量等领域。

四方光电建设有省级企业技术中心和湖北省气体分析仪器仪表工程技术研究中心。同时公司积极融入国家技术创新体系,先后获得国家重大科学仪器设备开发专项、工信部物联网发展专项、工信部强基工程传感器“一条龙”、科技部科技助力经济2020重点专项、湖北省技术创新重大项目等多个项目的支持,被国内外行业权威机构列为中国气体传感器主要厂商和代表性企业,并荣获中国物联网产业联盟“最具影响力物联网传感企业奖”。

四方光电作为中国气体传感器的龙头企业,凭借长期的技术沉淀、严格的质量体系及国际化视野,已经成为诸多世界500强及国内外细分领域头部企业的配套供应商。目前公司产品已经出口至八十多个国家和地区,正在朝着传感器领域的国际品牌迈进。

【共进股份:公司子公司共进微电子专注于智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试业务】

金融研究中心7月24日讯,有投资者向共进股份(603118)提问, 董秘你好,请问贵司或子公司共进微电子有没有涉及先进封装领域?能不能详细介绍一下?

公司回答表示,投资者您好,公司子公司共进微电子专注于智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试业务, 产品包括惯性、压力、电磁、环境、声学、光学等传感器和汽车电子芯片。共进微电子具备晶圆测试、CSP测试和成品级测试能力,并持续构建包括LGA、QFN、Fan-out、SIP和2.5D/3D等多种先进封装类型的封装能力,目前共进微电子首台封装设备已成功搬入太仓生产基地,感谢您的关注!

深圳市共进电子股份有限公司,简称共进电子,其前身“同维”起步于1991年,2015年2月公司在上交所A股市场上市,证券代码为“共进股份603118”。目前公司主营通信产品制造和先进移动通信设备及应用产品、智慧医疗产品等研发制造和销售,致力做全球领先的通信系统提供商。

共进电子目前拥有深圳、上海、北京、太仓、大连、西安、济南、成都、香港、越南和欧美各地多个研发中心、销售中心、生产基地,净资产50亿元,销售额年超过百亿元,员工约8000人。

积三十年发展厚势,共进电子再度扬帆开启二次创业,以“让万物互联更简单”为使命,以“全球领先的信息与通信产品提供商”为愿景,确定“客户为先,创新驱动,合作共赢”核心价值观,以“发展企业,培养人才,回馈社会”为企业宗旨,正在推进落实下一个五年发展规划和十年远景目标。

【生效!欧盟理事会批准芯片法案 将投入430亿欧元扶持芯片行业】

当地时间周二(7月25日),欧盟理事会批准了芯片法案,这是决策程序的最后一步,一旦在欧盟官方公报上公布,该法案将正式生效。

欧盟理事会在声明中指出,欧洲目前过于依赖外部生产的芯片,这在新冠疫情期间表现得更加表现。

欧盟理事会还表示,随着人工智能、5G网络和物联网的发展,芯片和半导体的需求和市场机会预计将大幅增长。

去年2月,欧盟委员会公布了《欧洲芯片法案》(European Chips Act),该法案将动员430亿欧元的公共和私人投资(其中33亿欧元来自欧盟预算),旨在鼓励芯片公司在欧盟设立工厂,目标是大幅提高欧洲芯片自制比重,以降低对亚洲与美国芯片的依赖。

欧洲在芯片生产中所占的份额从2000年的24%下降到了如今的约10%,而《欧洲芯片法案》的目标是到2030年将这一数字提升到20%。

包括英特尔和意法半导体在内的许多芯片公司已经宣布在欧洲设立新工厂。英特尔上月敲定了在德国建造芯片工厂的计划,该公司将在东部马格德堡市建设两座工厂,预计建设成本将在300亿欧元左右。

在欧盟理事会批准之前,欧洲议会于今年7月通过了芯片法案。作为欧盟两大立法机构,欧盟理事会和欧洲议会分别扮演上议院和下议院的角色。

随着两大立法机构已经批准,经欧洲议会议长和欧盟理事会主席签署后,《欧洲芯片法案》将在欧盟官方公报上公布,并将于公布后第三天生效。

【芯片要翻身?SK海力士Q2营收超预期 押注AI带动下半年反弹】

韩国半导体大厂SK海力士发布了Q2财报。在截至6月30日的一个季度中,其销售额为7.31万亿韩元(约57亿美元),同比下降47%,但超出分析师预计的6.05万亿韩元。

第二季度,SK海力士营业亏损达到2.88万亿韩元,环比增长15%;净亏损达到2.99万亿韩元,环比下降16%;季度营业亏损率为39%,净亏损率达到41%。

虽然相较去年,SK海力士由盈转亏,但据其解释,接下来以ChatGPT为中心的生成式AI规模不断扩大,将带动AI服务器需求的存储芯片需求上升,其HBM3和DDR5 DRAM等高端产品销售将增加。

SK海力士还表示,第二季度营业收入已较上一季度增加了44%,营业亏损也缩小了15%。

反弹即将开始

韩国元大证券分析师Baik Gil-hyun表示,最糟糕的时期已经过去。

全球存储芯片公司在过去两年中一直低迷不振,疫情后全球对智能手机、电脑等消费电子产品需求下降,导致存储芯片业务也大幅缩水。而这又与经济衰退预期之下的支出削减息息相关,可以说除非全球经济前景改善,否则将很难扭转电子行业的萎靡状态。

然而,伴随着人工智能的出现,这一困境已经出现转机。截至周二收盘,SK海力士今年股价已经上涨超过50%,市场看好的重要理由就是AI。

包括摩根大通在内的分析师认为,新型高带宽内存的推出,将与英伟达GPU和数据中心等人工智能硬件协同工作,进一步加快训练人工智能的数据处理速度。

而SK海力士、三星电子和美光科技等内存大厂将受益于此趋势。SK海力士首席财务官Kim Woohyun表示,将继续投资扩大高密度DDR5和HBM3芯片的产能。

4月时,SK海力士的高管还曾预测内存市场状况将从下半年开始改善,而公司Q2的财报似乎也是市场乐观情绪的强心剂之一。

但也有人提出,全球人工智能的繁荣很大程度上也取决于中国市场的反弹。中国是韩国半导体的最大出口市场之一,更是三星、SK海力士等公司的主要生产基地。此外,中美之间的技术摩擦可能也对行业复苏带来一些限制。

【预计2025年整体市场规模达万亿!工信部信通院发布《云计算白皮书(2023年)》】

中国信息通信研究院和中国通信标准化协会联合主办的2023年可信云大会在北京召开。会上发布《云计算白皮书(2023年)》、《中国算力服务研究报告(2023年)》。

预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元

《白皮书》指出,2022年,全球云计算市场规模为4910亿美元,增速19%,预计在大模型、算力等需求刺激下,市场仍将保持稳定增长,到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。2022年,我国云计算市场规模达4550亿元,较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速,我国云计算市场仍处于快速发展期,预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚解读了《云计算白皮书(2023年)》。栗蔚表示,人工智能大模型的快速发展引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革,云计算作为数字世界操作系统价值正在全面展现。一方面云计算将向下重新定义算力资源使用方式,另一方面云计算将向上定义数字应用新界面。同时,云计算催生算力服务新范式,在架构层面,云计算支撑算力服务从以计算为中心向以数据为中心过渡;在能力层面,云计算驱动算力服务创新发展,实现异构算力泛在接入;在模式层面,云计算催生全新的算力交易模式,算力服务交付内容转变至根据使用者的计算任务交付计算结果。

工业和信息化部信息通信发展司一级巡视员刘郁林对云计算的发展提出三点建议:一是强化基础设施建设,推进全国一体化算力网络国家枢纽节点和数据中心集群建设;二是不断完善产业生态,加快推进云计算技术、服务、标准以及应用等方面的发展;三是深化赋能行业转型,持续推动传统行业上云用云,不断提升以云计算为主的算力服务水平。

财联社注意到,随着人工智能大模型的快速发展,应用场景大规模扩展,算力缺口也在不断加大。近年来,我国算力建设高速发展,算力规模排名世界第二。然而,我国仍存在算力利用率整体不高,算力分布不均等问题。

在数字经济和数字技术高速发展的环境下,云计算发展机遇与挑战并存。中国互联网协会常务副秘书长陈家春建议:第一,加快云计算关键技术创新,夯实数字技术底座。第二,优化基础设施建设布局,提升云服务供给质量。第三,优化云计算与算力、网络的协同发展环境,筑基算力互联网。第四,完善云计算产业生态建设,激发数字经济新动能。

效率和性能成为云服务商竞争的新手段,《白皮书》提出,随着用云程度持续加深,用户对云服务的要求从能用转变为好用,促使云服务商更加关注优质云能力的供给。首先要更注重敏捷迭代,提升效率。第二,要更注重软硬协同,优化性能。第三,要更注重跨域融合,创新发展。

政策端持续发力

云计算的高速发展受益于政策大力支持,近年来,围绕云计算应用创新,全面推动信息产业融合发展出台多项政策。

2022 年 10 月,党的二十大报告强调,推动战略性新兴产业融合集群发展,构建新一代信息技术等一批新的增长引擎。云计算作为新型数字基础设施,已成为新一代信息技术的核心引擎。2022 年 12 月,国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年),提出要加快建设信息基础设施,推动云计算广泛、深度应用,促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。

2023 年 1 月,工业和信息化部等六部门出台《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,明确指出要加快云计算技术推广应用。2023 年 4 月,工业和信息化部等八部门发布《关于推进 IPv6 技术演进和应用创新发展的实施意见》,鼓励推动IPv6 与云计算等技术的融合创新,促进云计算和网络协同发展。

而在企业端,一方面要响应政策号召推动云计算广泛、深度应用,积极推广一云多芯等新技术、新服务的应用场景。还要落实将云计算创新技术真正为企业提供便利。

随着企业上云用云的加快和加深,云计算对人才的需求也在持续扩大,中国信通院云计算与大数据研究所、云计算部副主任闫丹认为,我国云计算市场保持高速增长,这些对云计算人才的规模和需求量比较大,但企业实际上云用云的过程,特别是需求侧对云计算人才的缺口还是很大,东西部人才分布也是不均衡的,东部地区一线城市人才需求最旺盛,我国云计算人才的主要集聚在北京、杭州、上海、广州等东部地区,但成都、西安、重庆、内蒙古等西部地区,目前云计算人才还是相对稀缺。

对此,闫丹建议,要从产学研用多方建设云计算人才培养体系,可以通过校企建立合作基金,开设合作实践项目,引导高校应届毕业生更好地成为多元化人才。此外,还要建立云计算人才全周期管理,包括我们对云计算人才的招募选拔、培训、教育、发展、成长,激励留任和终身教育的各个阶段。未来的云计算人才要结合市场发展趋势,实时更新课程和培训计划,保证云计算人才始终能够跟得上技术发展的潮流和实际应用的需求。

审核编辑 黄宇

-

中国科学院电子学研究所2017年博士后招收启事2017-12-18 0

-

国内外柔性可穿戴天线研究现状与发展趋势2018-03-01 0

-

柔性可穿戴电子器件取得进展2018-09-21 0

-

苏州纳米所研发可用于皮肤水分检测的柔性可穿戴离子型湿度传感器2017-10-19 6493

-

中科院半导体研究所开发新型可穿戴气体传感器与实时显示系统2017-11-25 1202

-

中国科学院福建物质结构研究所:开发用于检测汗液代谢物的可穿戴金属有机框架传感器2022-10-30 857

-

中国科学院福建物质结构研究所:检测结果与高效液相色谱法相同,开发出MOFs汗液传感器2022-11-17 1289

-

中国科学院化学研究所:科研人员利用打印技术制备高性能无铅柔性压电声敏传感器2023-01-09 1004

-

中国科学院福建物构所:研发PPG/CNT/GO水凝胶传感器,用于超灵敏医疗监测2023-03-14 1440

-

中国科学院大连化学物理研究所:新型荧光传感器阵列应用于淀粉样蛋白聚集检测2023-05-05 1029

-

中国科学院:金属所柔性应变传感器的手势识别应用研究取得进展2023-06-14 967

-

中国科学院武汉分院的同步热分析仪应用案例2023-07-06 481

-

中国科学院近代物理研究所:科研人员制备出可穿戴柔性多孔汗液传感器2023-07-28 820

-

研发让传感器和可穿戴设备更柔更弹新技术2023-08-08 917

-

介绍一种可穿戴电子的柔性强韧水伏离子传感器2023-08-24 381

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !