飞行控制系统的"加"与"减"的区别

军用/航空电子

描述

飞机三大要素,动力、升力和控制力。没有动力,飞机动不了;没有升力,飞机飞不起来;没有控制力,飞机到不了要去的地方。其中,伴随着飞机的发展,飞行控制系统也经历了“波浪式的前进,螺旋式的上升”。

一、飞行控制系统的“加”

乔治·凯利的固定翼飞机草图

飞机源于空气动力学之父、英国乔治·凯利的固定翼飞机设想。18009年,他指出:“机械飞行的全部问题是向一块平板提供动力,使它在空气流动中产生升力,并支持一定的质量。”乔治·凯利首次提出动力与升力可以分离,从而为固定翼飞机的发明指明了方向。

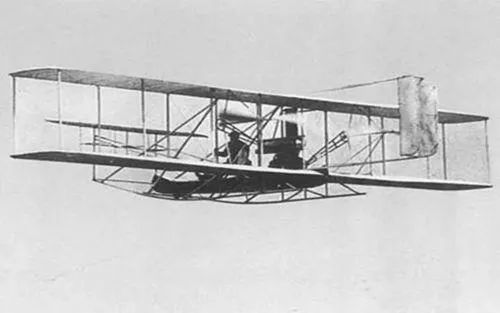

“飞行者一号”

美国莱特兄弟在继承前人经验和自身大量实验的基础上认识到,要让飞机飞起来,在技术上需要解决三个问题:一是制造更大升力的机翼;二是获得驱动飞机前进的更大动力;三是解决升空后的飞机平衡与操纵问题。第三个问题,就是飞行控制。正是在解决了三大问题之后,1903年12月17日,他们的“飞行者一号”顺利升空,拉开了人类航空时代的大幕。

20世纪50年代,随着超声速飞行的出现,人们遇到了一个问题:超声速飞行中,飞行的操纵能力明显下降。于是,为了保持超声速飞行中的操纵能力,人们看到了超声速飞机拥有更大的操纵舵面,甚至出现了全动式水平尾翼,也随之带来了飞行控制系统增重的问题。

二、飞行控制系统的“减”

20世纪60年代末,随着飞机电传控制和主动控制技术走向成熟,以F-15为开山之作的第四代战斗机上出现了一个明显的变化,这就是飞机的控制面变小了,飞机控制系统的结构重量减轻了。在法国幻影系列飞机上还出现更为明显的变化,这就是将飞机的三角翼向后延伸,与水平尾翼联成了一体,水平尾翼消失了,无尾三角翼诞生了。

20世纪80年代,随着隐身突防需求的提出和隐身飞机的诞生,飞行控制系统的结构重量进一步减轻。先是美国F-117、F-22战斗机等以V形尾翼取代了十字形尾翼,后来B-2、B-21、X-47B、RQ-180等则进一步采用了无尾飞翼布局,彻底取消了V形尾翼。

无尾飞翼布局具有很好的隐身能力,但是其空中机动能力不足,不适用于战斗机。2019年,美国国防部高级研究规划局(DARPA)提出了“带有效应器的革命性飞机控制”项目,意在通过演示验证,将射流飞行控制技术推向实用,彻底取消飞机的空气动力控制面,实现飞机无控制面的飞行控制。目前、美国和欧洲一些国家正在进行相关研究。

三、“加”和“减”背后看不见的手

迄今为止,推动飞行控制系统“加”和“减”的主要有三只手:

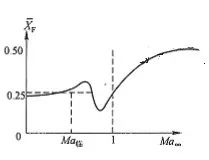

飞机焦点位置随飞行M数的变化

一是飞行M数的变化和主动控制技术的出现。飞机的稳定性和控制性是一对矛盾。稳定性,要求飞机能够保持原有姿态,不受外界扰动。控制性,要求飞机对控制信号做出敏捷反应,及时改变飞行姿态。飞机的稳定条件是焦点(空气动力合力的作用点)位于重心之后。如上图所示,随着飞行M数的增大,焦点稍向后移、再向前移,最终后移并稳定在50%平均空气动力弦长的位置。其中,在超声速段(M>1),焦点是后移的。因此,对于超声速飞行,随着飞行M数的增大,飞机的稳定性是增强的,控制性是降低的。为保持飞机的控制性,就必须相应增大控制面的面积。主动控制技术,就是放宽飞机的静稳定性,允许飞机在亚声速时是不稳定的,利用电传控制系统强制稳定,这样一来,在超声速飞行时,飞机的稳定性降低(依然稳定),控制性增强,从而减小了飞行控制面面积,减轻了飞行控制系统结构重量。

二是隐身突防需求的出现和隐身飞机的诞生。随着地面防空导弹系统的普及和不断完善,空中隐身突防的需求随之产生。隐身突防,重点是雷达隐身。首先是消除机体表面的角反射器,飞机垂直尾翼和水平尾翼的相交平面就是典型的角反射器,因此隐身飞机无一例外的都采用了V形尾翼。其次是消除飞机前向和侧向机体表面的大块平板面积,采用多面体或曲面设计,直至取消尾翼,采用无尾飞翼布局。此外,飞机雷达隐身还采用其它一些机体外形隐身、机体结构隐身和机体表面隐身技术,不再展开。

三是矢量推力技术的普及和射流控制技术的推动。目前矢量推力技术主要用于改善飞机的机动性,实现过失速条件下的机头指向,降低了对发射空空导弹的机动占位需求,拓展了飞行控制系统的功能,已经在第四代、第五代战斗机上广泛运用。射流控制,通过喷射高速流动气体或利用其控制发动机排气方向,达成飞行控制目的,摆脱对空气动力面的依赖,实现无控制面的飞行控制。目前,仍在探索和实验中。

四、飞行控制系统的三大必然

放眼未来,可以断言:传统的机械-液压式飞行控制系统主要适用于低成本的亚声速飞机,在通用飞机领域仍将广泛运用;电传飞行控制系统主要适用于高端的高亚声速、跨声速和超声速飞机,在通用飞机、商用飞机和军用飞机领域都将继续广为运用;三是随着射流控制技术走向成熟,无控制面飞机将首先运用于战斗机,进而在军用飞机领域首先获得推广。“预测未来的最好办法就是创造未来。”

编辑:黄飞

-

教你如何搭建浅层神经网络"Hello world"2020-12-10 1441

-

"STM32F0 Error: Flash Download failed - ""Cortex-M0""解决"2021-12-01 5365

-

芯片工艺的"7nm" 、"5nm"到底指什么?2023-07-28 12366

-

科沃斯扫地机器人通过TÜV莱茵"防缠绕"和"高效边角清洁"认证2024-03-17 1605

-

全方位精准测量技术助力:中国经济加力发展向前"进"2024-07-15 2276

-

隧道管廊变压器局放在线监测:为地下"电力心脏"装上智能听诊器2025-04-09 750

-

电缆局部放电在线监测:守护电网安全的"黑科技"2025-04-14 787

-

仓储界的"速效救心丸",Ethercat转PROFINET网关实战案例2025-05-11 653

-

人形机器人为什么要定制? ——揭秘工业场景的"千面需求"2025-06-10 1008

-

为什么GNSS/INS组合被誉为导航界的"黄金搭档"?2025-07-09 730

-

地热发电环网柜局放监测设备:清洁能源电网的"安全卫士"2025-07-16 444

-

精密设备的"电力保镖":优比施UPS如何守护数据与硬件安全?2025-07-25 510

-

光耦合器:电子世界的 "光桥梁"2025-08-22 846

-

CXK控制变压器:船舶导航为何总"失灵"?2025-09-28 361

-

"Access violation" 错误,复位位置,重新打印2025-11-08 310

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !